介護事業者の顧問弁護士

超高齢社会の進展に伴い、介護事業は社会インフラとして不可欠な存在となりました。

しかし、その運営には介護保険法をはじめとする複雑で多岐にわたる法令遵守が不可欠です。

利用者とのトラブル、労務問題、行政指導など、様々な法的リスクを適切に管理することが健全な経営の鍵となります。

日本の社会は、世界に類を見ない速度で高齢化が進行しており、介護サービスはもはや個人の問題に留まらず、社会全体を支える不可欠なインフラへと変貌を遂げています。介護は、利用者の生命や尊厳に深く関わる高度な専門職であり、その運営には非常に複雑かつ多岐にわたる法令の遵守が求められます。しかし、事業者は日々の業務の中で、介護保険法に基づく厳格な基準や、利用者・家族とのトラブル、従業員の労務問題、行政による指導や監査への対応など、多種多様な法的リスクに直面しています。

介護事業の経営者は、これらのリスクを適切に管理し、コンプライアンスを徹底することが、持続可能な事業運営には不可欠であるという現実を認識する必要があります。介護事業は、もはや「社会福祉」の理念だけでは成り立たず、高度な専門性を要する「ビジネス」としての側面が強くなっています。この変化を正しく捉え、法的リスク管理を経営戦略の中心に据えることが、介護事業の健全な成長を左右する鍵となります。

MENU

介事連の顧問弁護士としての信頼と実績

モノリス法律事務所は、日本の介護業界を牽引する主要な業界団体である「一般社団法人全国介護事業者連盟(介事連)」の顧問弁護士を務めており、代表弁護士の河瀬季は、介事連の会員企業を対象としたセミナー実施などの活動を行っています。介事連は、全国47都道府県に支部を有する、介護事業者の法人種別やサービス種別の垣根を越えて設立された横断的組織であり、国や政党に対して介護政策に関する積極的な提言活動を行っています。

介護事業者の顧問弁護士による業務の例

介護事故

介護事故の発生件数と、それに伴う訴訟リスクは増加傾向にあります。具体的な裁判例としては、認知症対応型共同生活介護施設での転倒・骨折事故において、利用者の不安定な歩行を認識できたにもかかわらず安全配慮を怠ったと判断された事例や、特別養護老人ホームでの誤嚥による窒息死事故において、同様の事故が以前に発生していたにもかかわらず過失を認めた事例が挙げられます。

行政処分

人員基準・運営基準違反、介護報酬の不正請求、虚偽申請が主な違反類型となります。近年の介護報酬改定は、行政指導や行政処分といった事後的なペナルティだけでなく、コンプライアンス違反を直接的な経営リスクとして捉えさせる方向へと誘導しています。例えば、2024年度の介護報酬改定では、「高齢者虐待防止措置未実施減算」や「業務継続計画未策定減算」が新設されました。

労務管理

介護業界の労務問題は、介護保険法だけでは解決できず、介護業界への深い理解と一般企業法務の専門性の双方が必要です。例えば、利用者からの暴力で職員が負傷した場合、労働災害として認定される可能性がありますが、労災認定は、医療費等をカバーしますが、慰謝料などの精神的損害は含まれず、被害を受けた職員は、利用者や家族に対する損害賠償請求を検討する必要があります。

M&A

介護M&Aは、通常のM&A以上に複雑な手続を要します。例えば、国庫補助金によって取得された財産が譲渡対象に含まれる場合、補助金交付の目的に反して使用することは禁止されているため、事業譲渡前に厚生労働大臣への財産処分承認申請を行い、承認を得る必要があります。また、事業形態によって選択できるM&Aスキームが異なることも重要な点です。

2024年報酬改定の概要

2024年度(令和6年度)の介護報酬改定は、3年に一度の制度見直しの根幹をなすものであり、介護・障害福祉サービス事業の持続可能性と質の向上を目的としています。今回の改定の最大の特徴は、単なる報酬単位の調整に留まらず、コンプライアンス体制の不備に対して「減算」という形で財務リスクを直接的に課す項目が大幅に強化された点にあります。

今回の改定率は全体で+1.59%となり、このうち大半が介護職員の処遇改善に充てられています。改定の主な施行時期は2024年4月ですが、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、訪問看護といった一部のサービスについては2024年6月に施行されています。

改定の重点課題としては、介護職員の処遇改善や生産性向上を通じた働きやすい職場環境づくりを推進し、良質なサービスの効率的な提供を目指す点が挙げられます。しかし、事業継続の観点から最も重要なのは、組織的なリスク管理体制の構築を義務化する運営基準の強化であり、これに対応できなければ事業所の収益に直接的な打撃を与えることになります。

今回の改定では、以下の三つの運営基準義務化に伴う「減算措置」が導入・強化され、事業継続のためのリスク管理体制が厳しく問われることになりました。これらの体制が適切に講じられていない場合、減算は事実が生じた月(事実が判明した月)の翌月から、改善が認められた月まで、利用者全員の所定単位数から適用されます。

| 業務継続(BCP)未策定減算 | 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 身体拘束等の適正化 | |

|---|---|---|---|

| 内容 | 感染症対策および自然災害対策を包含したBCPの策定と、それに基づく措置を講じること | 虐待防止指針策定、委員会設置、定期的研修の実施 | 身体拘束適正化のための指針策定、委員会設置、研修の実施 |

| 減算適用時期 | 訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援は令和7年3月31日まで猶予(義務自体は発生)、それ以外は2024年4月1日より適用 | 居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く全サービスで適用開始 | 2024年4月1日より適用 |

| 施設・居住系サービス | 所定単位数の3%減算 | 所定単位数の10%減算 | 所定単位数の10%減算 |

| その他のサービス | 所定単位数の1%減算 | 所定単位数の1%減算 | 所定単位数の1%減算 |

2024年報酬改定により必要な対応

BCP策定・研修等

BCPは感染症と自然災害のいずれか、または両方が未策定の場合に減算対象となります。猶予期間が設けられているサービスであっても、義務そのものは発生しているため、速やかな策定が必須です。また、BCPは策定だけでなく、リスク環境や組織の変化に応じて定期的な見直しが必要です。そして、机上訓練や実地訓練を実施し、これらを通じて、従業員が緊急時の行動手順を理解し、実行できる体制を維持しなければなりません。

高齢者虐待防止

高齢者虐待防止のための指針を整備し、虐待の定義、防止に関する基本理念、対応手順を明確に記載し、全職員への周知を徹底することは、虐待防止措置未実施減算を避けるための必須要件です。指針の存在だけでなく、その理念が組織全体で共有され実行されていることが問われます。そして、高齢者虐待防止のための定期的な研修を全従業者に対し年1回以上実施し、その実施記録(日時、内容、参加者名)を保管すべきです。研修の実施は義務化されており、実施記録は行政実地指導において体制証明の決定的な証拠となります。

身体拘束適正化

身体拘束適正化のための指針を策定し、拘束が原則禁止であることを示し、やむを得ない場合の厳格な3要件(切迫性・非代替性・一時性)とその手続きを明文化する必要があります。身体拘束の適正化は虐待防止措置と連動しており、拘束が許容されるための厳格な法的基準と、事前の多職種協議、個別支援計画への記載義務を指針に詳細に定める必要があります。

適正化委員会

身体拘束適正化検討委員会を年1回以上開催し、その議事録を作成・保管すべきです。委員会は、指針の理念が組織的に実行されていることを証明するために不可欠であり、拘束の実施状況の調査や個別事例の検討を行い、その経過を文書として残す必要があります。

利用契約書改定

利用者との契約書に、事業者の義務として人権尊重や身体拘束禁止の義務、事故発生時の家族・行政への速やかな連絡義務を明文化すべきです。契約書にこれらの義務を明記することは、運営基準遵守の証明となり、行政監査への防御策となります。また、個別支援計画に基づく定期的なモニタリング(6か月に1回以上)を実施する旨の明文化も行うべきです。定期的なモニタリングの実施は運営基準で定められています 。契約書に規定し、その実施記録を徹底することで、サービス提供の適正性を客観的に証明する防御策となります。

情報の公表

重要事項(運営規程や身体拘束指針など)をウェブサイト等で公表し、利用者等が自由に閲覧できる状態にすべきです。身体拘束適正化のための指針を含む重要事項について、利用者や家族がいつでも閲覧できる体制を整え、公表義務を履行する必要があるからです。

介護事故の訴訟から読み取れる予防策

訴訟リスクを最小限に抑えるためには、事故の未然防止策と、万一の際の適切な対応体制が不可欠です。

まず、事業者は、個々の利用者の身体状況を把握し、事故リスクを事前に評価する「リスクアセスメント」を定期的に実施する必要があります。これは、危険性の特定、リスクの見積もり、優先度の設定、リスク低減措置の決定という一連の手順を指します。次に、リスクアセスメントで明らかになったリスクと対策を全職員で共有し、介護事故に対する意識を高めることが不可欠です 。職員に対する安全対策の教育や、緊急時の対応訓練を実施することで、事故発生時に迅速に対応できる体制を整備します。そして、日々の介護記録や事故発生時の報告書を正確かつ詳細に作成する体制を整えることは、万一の際に施設側の適切な対応を証明する重要な法的証拠となり得ます。全職員が事故の経緯や原因、対策について共通認識を持つためのツールを用意していたことが、訴訟時には施設側の注意義務を果たしていたことの証拠になり得るからです。

介護事故に起因する裁判で何が問題となり、裁判所がどのような判断を示したかを知ることは、適正な施設運営を行うための重要な指標となり得るのです。

介護業界の基盤となる3個の法律

日本の高齢者福祉は、1963年に制定された老人福祉法に端を発します。この法律は、行政が主体となりサービスを一方的に決定・提供する「措置制度」を定め、高齢者を社会的弱者として公的に扶助することを目的としていました。しかし、利用者がサービスを自由に選択できない、行政の財政を圧迫するといった課題から、2000年に介護を「社会全体で支える」という理念のもと介護保険法が施行され、利用者が自ら事業者と契約を結ぶ「契約制度」へと大転換しました。

介護保険制度が主要な仕組みとなった現代においても、老人福祉法は役割を終えたわけではありません。両法は相互に補完し合う関係にあり、介護保険の被保険者でない場合や、虐待・経済的理由など「やむを得ない事由」で介護保険の利用が困難な人々を救済する「最後のセーフティネット」として機能しています。

また、介護サービスの質の向上には、専門的な知識と技術を持つ人材が不可欠です。1987年に制定された社会福祉士及び介護福祉士法は、これらの専門職の資格を定め、その業務の適正を図ることで、介護保険法が整備したサービスの枠組みを、専門性という観点から支え、「質」を担保する基盤となります。

介護保険法が導入した契約制度は、利用者の選択の自由を大きく向上させましたが、同時に新たな法的課題も生み出しました。それは、認知症などにより判断能力が不十分な利用者が、自らサービス契約を結ぶことが困難であるという問題です。この課題を解決するために、利用者の財産管理や契約手続きを支援する成年後見制度が不可欠な存在となりました。

介護事業は、こうした各法令の連携にその基盤を支えられており、こうした法令に関する深い理解が、介護事業をサポートする弁護士にとって何より重要です。

| 老人福祉法 | 介護保険法 | 社会福祉士及び介護福祉士法 | |

|---|---|---|---|

| 内容 | 1963年に制定された、行政主導の「措置制度」を定めた法律です。高齢者を社会的弱者として公的に扶助することを目的とします。 | 2000年に施行された、介護を「社会全体で支える」という理念のもと、利用者が事業者と契約を結ぶ「契約制度」を定めた法律です。 | 1987年に制定され、社会福祉士と介護福祉士という2つの専門職の資格を定め、その業務の適正を図ることを目的とします。 |

| 他法令との関係 | 介護保険制度の適用外にある場合の「最後のセーフティネット」として、介護保険法と相互補完の関係にあります。 | 認知症などにより判断能力が不十分な利用者が契約を結ぶことが困難な場合に、成年後見制度との連携が不可欠です。 | 介護保険法が整備したサービスの枠組みを、専門性という観点から支える基盤となります。 |

介護報酬制度と介護サービスの類型

介護報酬は、介護保険法第41条に法的根拠を持つ、介護サービス事業者に支払われる対価です。その額は、サービス内容、要介護度等に応じて設定された「単位」を基準に計算され、地域ごとの物価や人件費を反映した「地域別単価」が適用されます。

介護報酬制度は、サービスの基本的な対価である「基本報酬」と、提供されるサービスの質や利用者の状態、施設の状況などを考慮して上乗せされたり、減額されたりする「加算・減算」から構成されます。加算は、質の高いサービスを提供するための取り組みや、特定の困難な状況に対応するためのインセンティブとして設けられています。例えば、「特定事業所加算」は、専門的な人材確保や質の高いサービス提供体制を構築している事業所を評価するもので、基本報酬に最大20%が上乗せされます。また、2024年の介護報酬改定で再編された「介護職員等処遇改善加算」は、介護職員の賃金改善を目的とし、基本報酬の最大24.5%が上乗せされる可能性があります。一方、減算は、人員基準や運営基準を満たしていない場合や、法令違反があった場合に報酬を減額するペナルティです。例えば、定員を超過して利用させている場合の「定員超過利用減算」や、2024年度改定で新設された「高齢者虐待防止措置未実施減算」「業務継続計画未策定減算」などがあります。

また、介護保険法は、高齢者の多様な生活様式や介護ニーズに対応するため、サービスを「居宅サービス」「地域密着型サービス」「施設サービス」の3つの類型に分類しています。これらのサービスは、それぞれ法的に異なる目的と機能を有しています。

| 居宅サービス | 地域密着型サービス | 施設サービス | |

|---|---|---|---|

| 利用目的 | 自宅での生活継続支援 | 地域での生活継続支援 | 24時間体制での介護・療養 |

| 主な対象者 | 要介護・要支援者 | 原則として、サービス事業所が所在する市町村の住民 | 原則として、要介護者(要支援者は利用不可) |

| 主なサービス内容 | 訪問介護、訪問看護、通所介護、通所リハビリテーションなど | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型共同生活介護など | 入所による介護、機能訓練、健康管理など |

当事務所によるサポート実績の一例

示談交渉

事故によって高額な損害賠償請求が行われた事案です。当事務所は直ちに代理人として交渉に入り、日々の記録や過去のリスクアセスメント記録を精査。事故前からの対策状況を詳細に説明することで、ご家族の誤解を解き、最終的に裁判を回避した上で、適正な金額での示談を成立させました。

行政監査の立会い

「居宅サービス事業所への実地指導を行う」との通知が届き、担当者が不安を抱えていた事業所からのご相談です。当事務所は、実地指導当日に弁護士が立ち会い、行政職員の質問内容や書類確認の状況を把握。法的な助言を行うことで、円滑な行政対応と事業所側の権利保護を実現させました。

労務関連の監査

従業員からの退職代行業者を通じた残業代請求の増加を受け、労務体制の健全性について不安を抱えていた事業所からのご相談です。過去の労働時間記録、就業規則、雇用契約書などを包括的に監査。業規則・雇用契約書の改定を行い、潜在的な労務リスクを未然に排除する体制を構築しました。

職員による内部不正

経理を担当していた職員による、水増し請求と金銭の横領が疑われた事案です。当事務所は、内部調査チームを組成し、不正行為の全容解明をサポート。関係者へのヒアリングや証拠保全を行い、不正の事実関係を特定しました。その後、警察への被害届提出、損害賠償請求手続を実施しました。

風評被害対策

インターネットの普及により、利用者は介護施設を選ぶ際にネット上の口コミを重視する傾向にあります。これにより、介護施設は高い宣伝効果を期待できる一方で、誹謗中傷や悪質な口コミによる深刻な風評被害リスクに直面しています。介護サービスは、利用者のプライバシーに深く関わる「1対1」のサービスであり、その実態が外部から見えにくいという特殊性があります。この不透明性は、誤解に基づいた憶測や悪意ある書き込みを生みやすくしており、オンライン上の評判管理は事業の継続性に直結する重要な課題です。

当法律事務所は、一般社団法人 全国介護事業者連盟の会員企業を対象に、セミナー「介護事業に関連するインターネット上の風評被害とその対策」を行うなど、介護事業者に対する風評被害への対策に経験と実績を有しています。

介護業界のM&A

後継者不足や経営再編の必要性から、介護業界ではM&Aが活発化しています。M&Aは、事業拡大や経営効率化の有効な手段ですが、介護事業特有の法的制約が存在します。介護事業のM&Aにおける主要なスキームには、事業譲渡、会社分割、合併、株式譲渡の4つがあります。いずれの場合も、介護事業特有の法的制約が存在するため、M&Aプロセスにおいては、通常のデューデリジェンスに加え、介護保険法や社会福祉法に基づく厳格な法令遵守の調査が不可欠です。

| スキーム | メリット・デメリット | 対象法人 | |

|---|---|---|---|

| 事業譲渡 | 個別の財産、債務を譲渡 | 簿外債務を引き継ぐリスクが低いが、個別の手続が煩雑 | 株式会社、社会福祉法人(異なる形態間で可能) |

| 会社分割 | 特定の事業を包括的に承継 | 事業譲渡より手続が効率的だが、債権者保護手続が必要 | 株式会社 |

| 合併 | 会社そのものを消滅させて事業を承継 | 手続が複雑だが、一括で承継可能 | 株式会社、社会福祉法人(同一形態間に限る) |

| 株式譲渡 | 株式を譲渡することで経営権を承継 | 手続が簡便で、経営権を確実に移転できる | 株式会社 |

当事務所のクライアントの例

全国介護事業者連盟

全国47都道府県に支部を持ち、2万事業所以上が所属する、法人種別やサービス種別の垣根を超えた介護事業者の横断的組織です。国や政党への政策提言などを通じて、介護業界全体の発展に貢献しています。

ビオネスト

大阪、兵庫を中心に全国で500以上の事業所を展開する総合ヘルスケアグループです。デイサービス、サービス付き高齢者向け住宅、居宅支援、訪問介護など、介護・医療・障がい福祉の3事業を融合したサービスを提供しています。

フロンティアの介護

中部、関東、関西に80以上の介護施設を展開し、介護付有料老人ホームやグループホームなどの運営を行っています 。介護業務のICT化・DX化を積極的に推進し、働きやすい環境整備にも注力している企業です。

SOMPOホールディングス

「SOMPOケア」ブランドで介護付きホームや訪問介護などの介護サービスを全国約1,010カ所の拠点 で幅広く展開する企業グループです。介護職の社会的地位向上を目指した取り組みも積極的に行っています。

料金体系

顧問契約

月額5.5万円(税込)※開始時日常的な法律相談・契約書作成・修正を2時間まで定額範囲内

月額費用について業務量を考慮し定期的に見直し

※投資関連の業務、裁判等の紛争処理、刑事事件等は定額範囲外

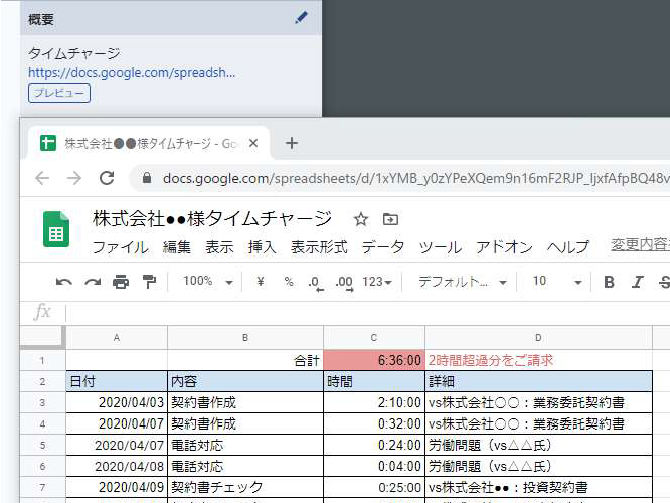

タイムチャージ型

1時間3.85万円(税込)~案件処理について、顧問先企業を優先させて頂きます

※裁判等の紛争処理はモノリス法律事務所報酬基準((旧)弁護士報酬基準と同様)にてお受けできます。

監査役等

月額15万円~監査役として貴社取締役会の構成員を務めます

最高法務責任者・執行役員といった形で経営判断に携わることも可能です。

※詳細は個別にご相談ください

タイムチャージ型契約について

当事務所は、弁護士の稼働時間を元に弁護士費用を算定する、いわゆるタイムチャージ型契約を基本とさせて頂いております。AI(ChatGPT等)関連について、リーガルリサーチの契約書の作成や修正・レビューの大まかな稼働時間目安は、下記のとおりとなります。

※AI(ChatGPT等)関連法務の専門性より、見込稼働時間が、他分野の各業務よりも全体的に多少長くなる傾向がございます。

リーガルリサーチ

| 類型 | 平均 | 大型 | 最大 |

| 単一の法律問題 | 1時間 | 4時間 | 8時間 |

| ビジネスモデル全体 | 3時間 | 10時間 | 15時間 |

契約書作成

| 類型 | 平均 | 大型 | 最大 |

| 業務委託契約書等一般的な契約書 | 1時間30分 | 5時間 | 8時間 |

| NDA等類型的な契約書 | 1時間 | 2時間 | 3時間 |

| M&A・投資関連 | 12時間 | 30時間 | 40時間 |

| 利用規約 | 4時間 | 6時間 | 8時間 |

契約書レビュー・修正

| 類型 | 平均 | 大型 | 最大 |

| 業務委託契約書等一般的な契約書 | 45分 | 2時間 | 4時間 |

| NDA等類型的な契約書 | 20分 | 40分 | 1時間30分 |

| M&A・投資関連 | 4時間 | 10時間 | 15時間 |

| 利用規約 | 2時間 | 3時間 | 5時間 |

なお、特に新規クライアント様との関係では、ヒアリング・納品物に関するご質問への回答等で上記以上の時間を要するケースもあります。逆に言えば、契約書作成等のためには、どうしてもクライアント企業の基本的なビジネスモデル等に関する理解が必要であり、顧問契約とは、「顧問先企業のビジネスモデル等は常に把握しているため、ヒアリング等にあまり時間が必要でなくなる」という関係性を構築するためのものです。

稼働時間の共有方法

タイムチャージ型契約というのは、「弁護士が稼働した時間」によるものとして、ある意味分かりやすいものではありますが、しかし一方で、ある業務を行うために弁護士にどの程度の稼働時間が発生するのか、事前に分かりづらく、したがって依頼前の段階で弁護士費用の総額が見えづらいという欠点があります。

当事務所は、本ページ記載の通り、各契約書の作成等に関する稼働時間目安を事前に明示することを務めております。また、当事務所はクライアント企業様との連絡手段として、ChatWork・Slack・Teams・Facebookメッセンジャー・LINE・電子メール等、様々なサービスを利用しておりますが、こうした連絡手段内にて、Googleスプレッドシートでのタイムチャージ管理表によって、実際の稼働時間を随時共有しております。