д»Өе’Ң6е№ҙгҖҢйҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жі•гҖҚж”№жӯЈгӮ’и§ЈиӘ¬ жҠ•иіҮйҒӢз”ЁжҘӯгҒ®ж–°еҲ¶еәҰгҒЁиҰҸеҲ¶з·©е’ҢгҒЁгҒҜпјҹ

гҖҢйҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жі•еҸҠгҒіжҠ•иіҮдҝЎиЁ—еҸҠгҒіжҠ•иіҮжі•дәәгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжі•еҫӢгҒ®дёҖйғЁгӮ’ж”№жӯЈгҒҷгӮӢжі•еҫӢгҖҚпјҲд»Өе’Ң6е№ҙжі•еҫӢ第32еҸ·пјүгҒҢд»Өе’Ң6е№ҙпјҲ2024е№ҙпјү5жңҲ15ж—ҘгҒ«жҲҗз«ӢгҒ—гҖҒ5жңҲ22ж—ҘгҒ«е…¬еёғгҒ•гӮҢгҖҒд»Өе’Ң7е№ҙпјҲ2025е№ҙпјү5жңҲ1ж—ҘгҒ«гҒқгҒ®дёҖйғЁгҒҢж–ҪиЎҢгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

жң¬ж”№жӯЈжі•гҒҜгҖҒжҠ•иіҮйҒӢз”ЁжҘӯгғ»еӨ§йҮҸдҝқжңүе ұе‘Ҡжӣёгғ»е…¬й–ӢиІ·д»ҳгҒӘгҒ©гҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҲ¶еәҰгӮ’ж•ҙеӮҷгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«дё»гҒ«гҖҢйҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жі•гҖҚгҒ®ж”№жӯЈгӮ’иЎҢгҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҖҢжҠ•дҝЎжі•пјҲжҠ•иіҮдҝЎиЁ—еҸҠгҒіжҠ•иіҮжі•дәәгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжі•еҫӢпјүгҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮй–ўйҖЈгҒҷгӮӢдәӢй …гҒ®ж”№жӯЈгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҢйҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жі•гҖҚгҒҜгҖҒжҷӮд»ЈгҒ®еӨүеҢ–гӮ„еёӮе ҙгҒ®иҰҒи«ӢгҒ«еҝңгҒҳгҒҰгҖҒй »з№ҒгҒӢгҒӨеӨ§иҰҸжЁЎгҒӘж”№жӯЈгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒ®ж”№жӯЈгҒҜгҖҢиіҮз”ЈйҒӢз”Ёз«ӢеӣҪгҖҚгӮ’жҺІгҒ’гҖҒжҠ•иіҮйҒӢз”ЁжҘӯз•ҢгҒ®жҙ»жҖ§еҢ–гғ»йқһдёҠе ҙж ӘејҸжөҒйҖҡгҒ®дҝғйҖІгғ»дјҒжҘӯй–ӢзӨәгҒ®еҗҲзҗҶеҢ–гғ»M&Aгғ«гғјгғ«гҒ®йҖҸжҳҺеҢ–гҒ«йҮҚзӮ№гҒҢзҪ®гҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

жң¬иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒжңҖж–°гҒ®гҖҢйҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жі•гҖҚгҒ®дё»гҒӘж”№жӯЈзӮ№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒеҲ¶еәҰжҙ»з”ЁгӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢдәӢжҘӯиҖ…гӮ’еҜҫиұЎгҒ«гғқгӮӨгғігғҲгӮ’и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®зӣ®ж¬Ў

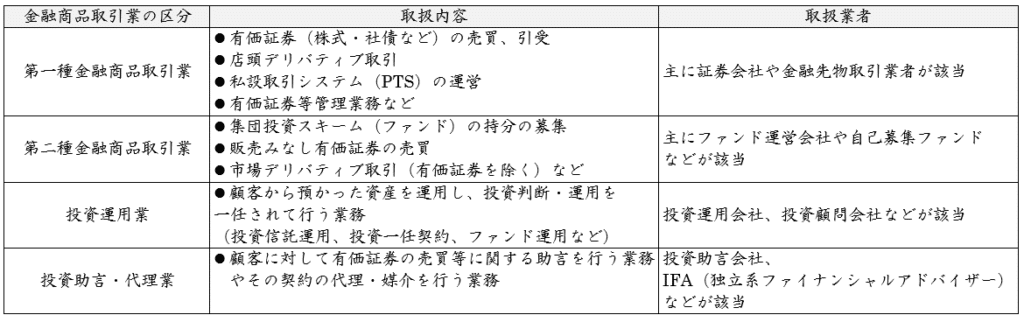

йҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жі•гҒЁгҒҜ

гҖҢйҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жі•гҖҚгҒЁгҒҜгҖҒ第1жқЎгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰж¬ЎгҒ®гҒЁгҒҠгӮҠгҒқгҒ®зӣ®зҡ„гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ“гҒ®жі•еҫӢгҒҜгҖҒдјҒжҘӯеҶ…е®№зӯүгҒ®й–ӢзӨәгҒ®еҲ¶еәҰгӮ’ж•ҙеӮҷгҒҷгӮӢгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒйҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жҘӯгӮ’иЎҢгҒҶиҖ…гҒ«й–ўгҒ—еҝ…иҰҒгҒӘдәӢй …гӮ’е®ҡгӮҒгҖҒйҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жүҖгҒ®йҒ©еҲҮгҒӘйҒӢе–¶гӮ’зўәдҝқгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁзӯүгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒжңүдҫЎиЁјеҲёгҒ®зҷәиЎҢеҸҠгҒійҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒзӯүгҒ®еҸ–еј•зӯүгӮ’е…¬жӯЈгҒ«гҒ—гҖҒжңүдҫЎиЁјеҲёгҒ®жөҒйҖҡгӮ’еҶҶж»‘гҒ«гҒҷгӮӢгҒ»гҒӢгҖҒиіҮжң¬еёӮе ҙгҒ®ж©ҹиғҪгҒ®еҚҒе…ЁгҒӘзҷәжҸ®гҒ«гӮҲгӮӢйҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒзӯүгҒ®е…¬жӯЈгҒӘдҫЎж јеҪўжҲҗзӯүгӮ’еӣігӮҠгҖҒгӮӮгҒӨгҒҰеӣҪж°‘зөҢжёҲгҒ®еҒҘе…ЁгҒӘзҷәеұ•еҸҠгҒіжҠ•иіҮиҖ…гҒ®дҝқиӯ·гҒ«иіҮгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҢйҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жі•гҖҚ第1жқЎ

гҒ“гҒ®жі•еҫӢгҒҜгҖҒжҠ•иіҮ家дҝқиӯ·гҒЁе…¬жӯЈгҒӘеёӮе ҙеҪўжҲҗгӮ’зӣ®зҡ„гҒ«гҖҒ1948е№ҙгҒ«гҖҢиЁјеҲёеҸ–еј•жі•гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰеҲ¶е®ҡгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒқгҒ®еҫҢгҖҒйҮ‘иһҚгғ»иіҮжң¬еёӮе ҙгҒ®гӮ°гғӯгғјгғҗгғ«еҢ–гӮ„йҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒгҒ®еӨҡж§ҳеҢ–гҖҒгғҮгғӘгғҗгғҶгӮЈгғ–еҸ–еј•гҒ®жӢЎеӨ§гҒӘгҒ©гӮ’иғҢжҷҜгҒ«гҖҒеҫ“жқҘгҒ®гҖҢиЁјеҲёеҸ–еј•жі•гҖҚгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜеҚҒеҲҶгҒӘиҰҸеҲ¶гҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒе№іжҲҗ19е№ҙпјҲ2007е№ҙпјү9жңҲгҒ«иӨҮж•°гҒ®й–ўйҖЈжі•гӮ’зөұеҗҲгҒ—гҖҒйҮ‘иһҚе•Ҷе“Ғе…ЁдҪ“гӮ’жЁӘж–ӯзҡ„гҒ«иҰҸеҲ¶гҒҷгӮӢжһ зө„гҒҝгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒгҖҢйҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жі•гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰе…Ёйқўзҡ„гҒ«еӨ§ж”№жӯЈгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҗйҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жҘӯгҒ®еҢәеҲҶгҖ‘

гҖҢйҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жі•гҖҚгҒҜгҖҒжҷӮд»ЈгҒ®еӨүеҢ–гӮ„еёӮе ҙгҒ®иҰҒи«ӢгҒ«еҝңгҒҳгҒҰгҖҒй »з№ҒгҒ«еӨ§иҰҸжЁЎгҒӘж”№жӯЈгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒ®ж”№жӯЈгҒҜгҖҢиіҮз”ЈйҒӢз”Ёз«ӢеӣҪгҖҚгӮ’жҺІгҒ’гҖҒйҒӢз”ЁжҘӯз•ҢгҒ®жҙ»жҖ§еҢ–гғ»йқһдёҠе ҙж ӘејҸжөҒйҖҡгҒ®дҝғйҖІгғ»дјҒжҘӯй–ӢзӨәгҒ®еҗҲзҗҶеҢ–гғ»M&Aгғ«гғјгғ«гҒ®йҖҸжҳҺеҢ–гҒ«йҮҚзӮ№гҒҢзҪ®гҒӢгӮҢгҖҒеҫ“жқҘгҒ®еҲ¶еәҰгҒҢз·©е’ҢгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

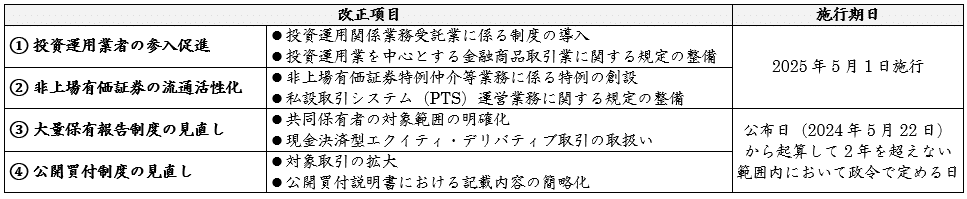

жң¬ж”№жӯЈжі•гҒ«гӮҲгӮӢдё»гҒӘж”№жӯЈдәӢй …гӮ’еҢәеҲҶгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒд»ҘдёӢгҒ®4й …зӣ®гҒ«ж•ҙзҗҶгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ“гӮҢгӮүгҒ®гҒҶгҒЎв‘ гҖҒв‘ЎгҒ®й …зӣ®гҒҜгҖҒйҮ‘иһҚеҜ©иӯ°дјҡгҒ®иіҮз”ЈйҒӢз”ЁTFпјҲгӮҝгӮ№гӮҜгғ•гӮ©гғјгӮ№пјүе ұе‘ҠгҒ®жҸҗиЁҖгӮ’иёҸгҒҫгҒҲгҒҹж”№жӯЈгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒж–ҪиЎҢж—ҘгҒҜд»Өе’Ң7е№ҙпјҲ2025е№ҙпјү5жңҲ1ж—ҘгҒ§гҒҷгҖӮ

в‘ўгҖҒв‘ЈгҒ®й …зӣ®гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒе…¬й–ӢиІ·д»ҳWGпјҲгғҜгғјгӮӯгғігӮ°гғ»гӮ°гғ«гғјгғ—пјүе ұе‘ҠгҒ®жҸҗиЁҖгӮ’иёҸгҒҫгҒҲгҒҹж”№жӯЈгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒж–ҪиЎҢжңҹж—ҘгҒҜгҖҒжң¬ж”№жӯЈжі•гҒ®е…¬еёғж—ҘпјҲ2024е№ҙ5жңҲ22ж—ҘпјүгҒӢгӮүиө·з®—гҒ—гҒҰ2е№ҙгӮ’и¶…гҒҲгҒӘгҒ„зҜ„еӣІеҶ…гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰж”ҝд»ӨгҒ§е®ҡгӮҒгӮӢж—ҘгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷпјҲжң¬ж”№жӯЈжі•йҷ„еүҮ1жқЎ3еҸ·пјүгҖӮ

д»ҘдёӢгҖҒдёҠиЁҳ4гҒӨгҒ®й …зӣ®гҒ”гҒЁгҒ«гҖҒж”№жӯЈжі•гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгӮ’и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

йҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жҘӯгғ»жҠ•иіҮйҒӢз”ЁжҘӯз•ҢгҒёгҒ®ж–°иҰҸеҸӮе…ҘдҝғйҖІ

欧зұігҒ§гҒҜгҖҒгғ•гӮЎгғігғүгҒ®дјҒз”»гғ»з«ӢжЎҲгҒ«зү№еҢ–гҒ—гҒҹйҒӢз”ЁдјҡзӨҫгҒҢгҖҒиӨҮж•°гҒ®еӨ–йғЁйҒӢз”ЁжҘӯиҖ…гҒ«иіҮз”ЈйҒӢз”ЁгӮ’委託гҒҷгӮӢеҲҶжҘӯгғўгғҮгғ«гҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ§гӮӮд»ҠеӣһгҒ®жі•ж”№жӯЈгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒ欧зұігҒЁеҗҢж§ҳгҒ®еҲҶжҘӯдҪ“еҲ¶гҒҢеҸҜиғҪгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒйҒӢз”Ёгғ“гӮёгғҚгӮ№гҒ®еҠ№зҺҮеҢ–гғ»еӨҡж§ҳеҢ–гғ»й«ҳеәҰеҢ–гҒҢйҖІгӮҖгҒ“гҒЁгҒҢжңҹеҫ…гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

д»ҠеӣһгҒ®еҲ¶еәҰж”№йқ©гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгӮ°гғӯгғјгғҗгғ«гҒӘйҒӢз”ЁдҪ“еҲ¶гӮ„е°Ӯй–ҖжҖ§гҒ®й«ҳгҒ„йҒӢз”ЁжүӢжі•гҒ®е°Һе…ҘгӮ’еҫҢжҠјгҒ—гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒжҠ•иіҮйҒӢз”ЁжҘӯз•ҢгҒёгҒ®ж–°иҰҸеҸӮе…ҘгҒҢдҝғйҖІгҒ•гӮҢгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®иіҮз”ЈйҒӢз”Ёз«ӢеӣҪжҲҰз•ҘгҒ®е®ҹзҸҫгҒ«еҗ‘гҒ‘гҒҹз’°еўғж•ҙеӮҷгҒҢзўәз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҢжҠ•иіҮйҒӢз”Ёй–ўдҝӮжҘӯеӢҷеҸ—иЁ—жҘӯгҖҚгҒ«дҝӮгӮӢеҲ¶еәҰгҒ®е°Һе…Ҙ

жҠ•иіҮйҒӢз”Ёй–ўдҝӮжҘӯеӢҷпјҲиЁҲзҗҶгӮ„гӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№гҒӘгҒ©гҒ®гғҹгғүгғ«гғ»гғҗгғғгӮҜгӮӘгғ•гӮЈгӮ№жҘӯеӢҷпјүгҒ®е§”иЁ—е…ҲгҒҜгҖҒдё»гҒ«йҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жҘӯиҖ…пјҲдҝЎиЁ—йҠҖиЎҢгӮ„иЁјеҲёдјҡзӨҫгҒӘгҒ©пјүгҒ«йҷҗе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢе®ҹеӢҷгҒҢеӨҡгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒж”№жӯЈжі•гҒ§гҒҜгҖҒгҖҢжҠ•иіҮйҒӢз”Ёй–ўдҝӮжҘӯеӢҷеҸ—иЁ—жҘӯгҖҚгҒ®е°Ӯй–ҖжҘӯиҖ…гҒ«гӮӮйҒӢз”ЁжЁ©йҷҗпјҲжҠ•иіҮе®ҹиЎҢпјүгӮ’еӨ–йғЁе§”иЁ—гҒ§гҒҚгӮӢеҲ¶еәҰгҒҢж–°иЁӯгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒ“гӮҢгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒгҖҢжҠ•иіҮйҒӢз”Ёй–ўдҝӮжҘӯеӢҷеҸ—иЁ—жҘӯиҖ…гҖҚгҒ«гҒҜгҖҒд»»ж„ҸгҒ®зҷ»йҢІеҲ¶еәҰгҒҢиЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

жң¬ж”№жӯЈжі•гҒ®ж–ҪиЎҢеҫҢгӮӮгҖҒзҸҫиЎҢжі•гҒ®дҝЎз”Ёж јд»ҳжҘӯгҒ®зҷ»йҢІгҒ§гҖҢжҠ•иіҮйҒӢз”Ёй–ўдҝӮжҘӯеӢҷеҸ—иЁ—жҘӯгҖҚгӮ’е–¶гӮҖгҒ“гҒЁгҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒж–°зҷ»йҢІеҲ¶еәҰгӮ’жҙ»з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеҸ—иЁ—жҘӯеӢҷгҒ®е“ҒиіӘгғ»з®ЎзҗҶдҪ“еҲ¶гӮӮжі•д»ӨгҒ§жҳҺзўәеҢ–гҒ•гӮҢжҠ•иіҮ家гҒ®дҝқиӯ·гҒҢеӣігӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷпјҲйҮ‘е•Ҷ法第66жқЎгҒ®27пјүгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒж–°еҲ¶еәҰгҒ®зҷ»йҢІгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹжҘӯиҖ…гҒ«е§”иЁ—гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒ委託е…ғгҒ®йҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жҘӯгҒ®зҷ»йҢІиҰҒ件гҒ«гғЎгғӘгғғгғҲгҒҢгҒӮгӮҠпјҲдәәзҡ„ж§ӢжҲҗиҰҒ件緩е’ҢпјүгҖҒеҠ№зҺҮеҢ–гҒ®жҒ©жҒөгӮ’еҸ—гҒ‘гӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

жҠ•иіҮйҒӢз”ЁжҘӯгӮ’дёӯеҝғгҒЁгҒҷгӮӢйҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жҘӯгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиҰҸе®ҡгҒ®ж•ҙеӮҷ

йҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жҘӯгҒҜгҖҒеҶ…й–Јз·ҸзҗҶеӨ§иҮЈгҒ®зҷ»йҢІгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹиҖ…гҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒиЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

зҷ»йҢІгҒ«гҒҜгҖҒйҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жҘӯгӮ’зҡ„зўәгҒ«йҒӮиЎҢгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еҝ…иҰҒгҒӘдҪ“еҲ¶гҒҢж•ҙеӮҷгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ®1гҒӨгҒ«дәәзҡ„ж§ӢжҲҗиҰҒ件гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒжҘӯеӢҷгӮ’йҒ©жӯЈгҒ«иЎҢгҒҶгҒҹгӮҒгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘзҹҘиӯҳгғ»зөҢйЁ“гӮ’жңүгҒҷгӮӢеҪ№е“ЎгӮ„еҫ“жҘӯе“ЎгӮ’еҚҒеҲҶгҒ«й…ҚзҪ®гҒ—гҖҒжі•д»ӨйҒөе®ҲгӮ„еҶ…йғЁз®ЎзҗҶгӮ’иЎҢгҒҲгӮӢдҪ“еҲ¶гӮ’еӮҷгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒйҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жҘӯгҒ®зҷ»йҢІгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹжҠ•иіҮйҒӢз”ЁжҘӯиҖ…ж•°гҒҢдјёгҒіжӮ©гӮ“гҒ§гҒ„гӮӢе®ҹжғ…гӮ’иёҸгҒҫгҒҲгҖҒж”№жӯЈжі•гҒ§гҒҜжҠ•иіҮйҒӢз”Ёй–ўдҝӮжҘӯеӢҷеҸ—иЁ—жҘӯиҖ…гҒ«е§”иЁ—гҒ—гҒҹжҠ•иіҮйҒӢз”ЁжҘӯиҖ…гҒ®зҷ»йҢІжӢ’еҗҰиҰҒ件гӮ’з·©е’ҢгҒҷгӮӢж–№еҗ‘гҒ§иҰӢзӣҙгҒ—гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

ж”№жӯЈжі•гҒ§гҒҜгҖҒгҖҢгҒҹгҒ гҒ—гҖҒзҷ»йҢІз”іи«ӢиҖ…гҒҢжҠ•иіҮйҒӢз”Ёй–ўдҝӮжҘӯеӢҷгӮ’жҠ•иіҮйҒӢз”Ёй–ўдҝӮжҘӯеӢҷеҸ—иЁ—жҘӯиҖ…гҒ«е§”иЁ—гҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгҒқгҒ®жҘӯеӢҷгҒ®зӣЈзқЈгӮ’йҒ©еҲҮгҒ«иЎҢгҒҶиғҪеҠӣгӮ’жңүгҒҷгӮӢеҪ№е“ЎеҸҲгҒҜдҪҝз”ЁдәәгӮ’зўәдҝқгҒ—гҒҰгҒ„гӮҢгҒ°и¶ігӮҠгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁгҒҷгӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶзҷ»йҢІжӢ’еҗҰиҰҒ件гҒ®зү№дҫӢгҒҢиЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹпјҲйҮ‘е•Ҷ法第29жқЎгҒ®4гҖҒ1й …1-2еҸ·пјүгҖӮ

гҒҫгҒҹжҠ•иіҮйҒӢз”ЁжҘӯиҖ…гҒҢйҮ‘йҠӯзӯүгҒ®й җиЁ—гӮ’еҸ—гҒ‘гҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒҜгҖҒиіҮжң¬йҮ‘иҰҒ件гӮ’еј•гҒҚдёӢгҒ’гҖҒ жҠ•иіҮйҒӢз”ЁжҘӯгҒ®зҷ»йҢІжҷӮгҒ«й җиЁ—гҒ®жңүз„ЎгҒ®иЁҳијүгӮ’зҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹпјҲйҮ‘е•Ҷ法第29жқЎгҒ®2гҖҒ1й …12еҸ·пјүгҖӮ

йҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢйқһдёҠе ҙжңүдҫЎиЁјеҲёгҒ®жөҒйҖҡжҙ»жҖ§еҢ–

гӮ№гӮҝгғјгғҲгӮўгғғгғ—дјҒжҘӯгҒӘгҒ©гҒҢзҷәиЎҢгҒҷгӮӢйқһдёҠе ҙж ӘејҸгҒ®гӮ»гӮ«гғігғҖгғӘгғјеҸ–еј•пјҲж—ўеӯҳж Әдё»гҒҢд»–гҒ®жҠ•иіҮ家гҒёеЈІеҚҙгҒҷгӮӢеҸ–еј•пјүгҒҜгҖҒиіҮйҮ‘иӘҝйҒ”гӮ„ж ӘејҸгҒ®жөҒеӢ•жҖ§еҗ‘дёҠгҒ«еҪ№з«ӢгҒЎгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҫ“жқҘгҒҜ第дёҖзЁ®йҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жҘӯгҒ®зҷ»йҢІиҰҒ件гҒҢеҺігҒ—гҒҸгҖҒеҸӮе…ҘгҒ§гҒҚгӮӢдәӢжҘӯиҖ…гҒҢйҷҗгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒеӨ–еӣҪзұҚжҠ•иіҮдҝЎиЁ—гӮ„еӨ–еӣҪжҠ•иіҮиЁјеҲёгҒ®иІ©еЈІгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒиІ©еЈІжҘӯиҖ…гҒ«й«ҳгҒ„иҮӘе·ұиіҮжң¬жҜ”зҺҮгӮ„е…јжҘӯиҰҸеҲ¶гҒӘгҒ©гҒҢиӘІгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеҸ–гӮҠжүұгҒ„гҒ®гғҸгғјгғүгғ«гҒҢй«ҳгҒ„зҠ¶жіҒгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ

д»ҠеӣһгҒ®ж”№жӯЈгҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹеҸ–еј•гӮ’еҶҶж»‘гҒ«иЎҢгҒҶгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒдёҖе®ҡгҒ®жқЎд»¶гӮ’жәҖгҒҹгҒҷе ҙеҗҲгҒ«гҒҜ第дёҖзЁ®йҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жҘӯгҒ®еҸӮе…ҘиҰҒ件гӮ’з·©е’ҢгҒ—гҖҒж–°гҒҹгҒ«дәӢжҘӯиҖ…гҒҢеҸӮе…ҘгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„еҲ¶еәҰгҒҢж•ҙеӮҷгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҢйқһдёҠе ҙжңүдҫЎиЁјеҲёзү№дҫӢд»Ід»ӢзӯүжҘӯеӢҷгҖҚгҒ«дҝӮгӮӢзү№дҫӢгҒ®ж–°иЁӯ

й җиЁ—гӮ’еҸ—гҒ‘гҒӘгҒ„гҖҒгғ—гғӯгӮ’еҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҹгҖҢйқһдёҠе ҙжңүдҫЎиЁјеҲёзү№дҫӢд»Ід»ӢзӯүжҘӯеӢҷгҖҚгҒ®гҒҝгӮ’иЎҢгҒҶ第дёҖзЁ®йҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жҘӯиҖ…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒиҮӘе·ұиіҮжң¬иҰҸеҲ¶жҜ”зҺҮгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиҰҸеҲ¶гӮ„е…јжҘӯиҰҸеҲ¶гҒҠгӮҲгҒійҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•иІ¬д»»жә–еӮҷйҮ‘гҒ®з©Қз«ӢгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиҰҸеҲ¶гҒ®йҒ©з”ЁгӮ’йҷӨеӨ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒ—гҖҒ第дёҖзЁ®йҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жҘӯгҒ®зҷ»йҢІиҰҒ件гӮ’з·©е’ҢгҒҷгӮӢзү№дҫӢгҒҢж–°иЁӯгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹпјҲйҮ‘е•Ҷ法第29жқЎгҒ®4гҒ®4гҖҒ8й …пјүгҖӮ

гҖҢйқһдёҠе ҙжңүдҫЎиЁјеҲёзү№дҫӢд»Ід»ӢзӯүжҘӯеӢҷгҖҚгҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢйЎ§е®ўгҒҜгҖҒзү№е®ҡжҠ•иіҮ家пјҲгғ—гғӯжҠ•иіҮ家пјүгӮ„зҷәиЎҢдјҡзӨҫгҒ®й–ўдҝӮиҖ…гҒӘгҒ©жҠ•иіҮ家дҝқиӯ·гҒ®еҝ…иҰҒжҖ§гҒҢзӣёеҜҫзҡ„гҒ«дҪҺгҒ„иҖ…гҒҢдё»гҒӘеҜҫиұЎгҒ§гҖҒеҺҹеүҮдёҖиҲ¬жҠ•иіҮ家гҒёгҒ®еӢ§иӘҳгӮ„еҸ–еј•гҒҜиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

гҒҫгҒҹеҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢеҸ–еј•гғ»иЎҢзӮәгҒҜгҖҒй җиЁ—гӮ’еҸ—гҒ‘гҒӘгҒ„гҖҒеә—й ӯеЈІиІ·жңүдҫЎиЁјеҲёд»ҘеӨ–гҒ®йқһдёҠе ҙжңүдҫЎиЁјеҲёпјҲжңүдҫЎиЁјеҲёеӨ–еӣҪзұҚжҠ•иіҮдҝЎиЁ—гғ»еӨ–еӣҪжҠ•иіҮиЁјеҲёеҗ«гӮҖпјүгҒ§гҖҒд»ҘдёӢгҒ®1гҒҫгҒҹгҒҜ2гҒ®иЎҢзӮәгӮ’жҘӯгҒЁгҒ—гҒҰиЎҢгҒҶ第дёҖзЁ®йҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жҘӯиҖ…гҒ§гҒҷгҖӮ

- еЈІд»ҳгҒ‘гҒ®еӘ’д»ӢеҸҲгҒҜжңүдҫЎиЁјеҲёгҒ®еӢҹйӣҶиӢҘгҒ—гҒҸгҒҜеЈІеҮәгҒ—гҒ®еҸ–жүұгҒ„еҸҲгҒҜз§ҒеӢҹиӢҘгҒ—гҒҸгҒҜзү№е®ҡжҠ•иіҮ家еҗ‘гҒ‘еЈІд»ҳгҒ‘еӢ§иӘҳзӯүгҒ®еҸ–жүұгҒ„

- иІ·д»ҳгҒ‘гҒ®еӘ’д»Ӣ

з§ҒиЁӯеҸ–еј•гӮ·гӮ№гғҶгғ пјҲPTSпјүйҒӢе–¶жҘӯеӢҷгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиҰҸе®ҡгҒ®ж•ҙеӮҷ

PTSйҒӢе–¶жҘӯеӢҷгӮ’ж¬ЎгҒ«жҺІгҒ’гӮӢжңүдҫЎиЁјеҲёгҒ®гҒҝпјҲдёӢиЁҳгҒ®дёҖе®ҡгҒ®йқһдёҠе ҙжңүдҫЎиЁјеҲёпјүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиЎҢгҒҶе ҙеҗҲгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒжңүдҫЎиЁјеҲёгҒ®еЈІиІ·й«ҳгҒ®еҗҲиЁҲйЎҚгҒҢж”ҝд»ӨгҒ§е®ҡгӮҒгӮӢеҹәжә–пјҲеӣӣеҚҠжңҹ600е„„еҶҶпјүд»ҘдёӢгҒ®гҒЁгҒҚгҒҜгҖҒиӘҚеҸҜгҒҜдёҚиҰҒгҒ§гҖҒ第дёҖзЁ®йҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жҘӯгҒ®зҷ»йҢІгҒ«гӮҲгӮҠиЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢж—Ёе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹпјҲйҮ‘е•Ҷ法第30жқЎ1й …дҪҶжӣёпјӣйҮ‘е•Ҷжі•ж–ҪиЎҢд»Ө第15жқЎгҒ®10гҒ®11пјүгҖӮ

- йқһдёҠе ҙгҒ®ж ӘеҲёгҒҫгҒҹгҒҜж–°ж ӘдәҲзҙ„жЁ©иЁјеҲё

- йқһдёҠе ҙгҒ®еҸ—зӣҠиЁјеҲёзҷәиЎҢдҝЎиЁ—гҒ®еҸ—зӣҠиЁјеҲё

- дёҠиЁҳжңүдҫЎиЁјеҲёгҒ«иЎЁзӨәгҒ•гӮҢгӮӢгҒ№гҒҚжЁ©еҲ©

- PTSжҘӯеӢҷгӮ’е®үе®ҡзҡ„гҒ«иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢеӣ°йӣЈгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮеӨҡж•°гҒ®иҖ…гҒ«еҪұйҹҝгӮ’еҸҠгҒјгҒҷгҒҠгҒқгӮҢгҒҢе°‘гҒӘгҒ„гҒЁиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгӮӢжңүдҫЎиЁјеҲёгҒЁгҒ—гҒҰж”ҝд»ӨгҒ§е®ҡгӮҒгӮӢгӮӮгҒ®пјҲзӨҫеӮөгғ»жҠ•иіҮдҝЎиЁ—еҸ—зӣҠиЁјеҲёгғ»жҠ•иіҮиЁјеҲёзӯүпјү

йҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жҘӯгҒ®еӨ§йҮҸдҝқжңүе ұе‘ҠеҲ¶еәҰгҒ®иҰӢзӣҙгҒ—

ж”№жӯЈгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеӨ§йҮҸдҝқжңүе ұе‘Ҡзҫ©еӢҷпјҲ5пј…гғ«гғјгғ«пјүгҒ®зҜ„еӣІгҒҢжӢЎеӨ§гғ»жҳҺзўәеҢ–гҒ•гӮҢгҖҒйҖҸжҳҺжҖ§гҒЁе®ҹеҠ№жҖ§гҒҢеҗ‘дёҠгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮзү№гҒ«ж©ҹй–ўжҠ•иіҮ家гҒ«гӮҲгӮӢеҚ”еғҚгӮЁгғігӮІгғјгӮёгғЎгғігғҲгӮ„гҖҒгғҮгғӘгғҗгғҶгӮЈгғ–еҸ–еј•гӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹжҢҒж ӘжҜ”зҺҮж“ҚдҪңгҒӘгҒ©гҒёгҒ®еҜҫеҝңгҒҢеј·еҢ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҢеӨ§йҮҸдҝқжңүе ұе‘ҠжӣёгҖҚеҜҫиұЎзҜ„еӣІгҒ®жҳҺзўәеҢ–

д»ҠеӣһгҒ®ж”№жӯЈгҒ§гҒҜгҖҒгҖҢеӨ§йҮҸдҝқжңүе ұе‘ҠжӣёгҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒиЁҳијүдәӢй …гҒЁж§ҳејҸгҒ®иҰӢзӣҙгҒ—гҖҒе…ұеҗҢдҝқжңүиҖ…гҒ®зҜ„еӣІгҒ®жҳҺзўәеҢ–гҖҒгҒқгҒ—гҒҰйҮҚиҰҒжҸҗжЎҲиЎҢзӮәгҒ®е®ҡзҫ©ж•ҙзҗҶгҒЁгҒ„гҒҶдёүгҒӨгҒ®еҒҙйқўгҒӢгӮүеҲ¶еәҰгҒ®жҳҺзўәеҢ–гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒҜгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮгҖҒж ӘејҸдҝқжңүгӮ„иӯ°жұәжЁ©гҒ®е®ҹж…ӢгӮ’гӮҲгӮҠжӯЈзўәгҒӢгҒӨиҝ…йҖҹгҒ«й–ӢзӨәгҒ—гҖҒеёӮе ҙгҒ®е…¬жӯЈжҖ§гҒЁйҖҸжҳҺжҖ§гӮ’й«ҳгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҢеӨ§йҮҸдҝқжңүе ұе‘ҠжӣёгҖҚгҒ®иЁҳијүдәӢй …гҒ®жҳҺзўәеҢ–гғ»ж§ҳејҸгҒ®иҰӢзӣҙгҒ—

гҖҢеӨ§йҮҸдҝқжңүе ұе‘ҠжӣёгҖҚгҒЁгҒҜгҖҒдҝқжңүгҒҷгӮӢдёҠе ҙж ӘејҸгҒҢзҷәиЎҢжёҲж ӘејҸгҒ®5пј…и¶…гҒЁгҒӘгӮӢе ҙеҗҲгҒ«гҖҒйӣ»еӯҗй–ӢзӨәгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҢEDINETгҖҚгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰз®ЎиҪ„гҒҷгӮӢиІЎеӢҷеұҖгҒёе ұе‘ҠгҒҢзҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ

ж”№жӯЈжі•гҒ§гҒҜгҖҒгҖҢеӨ§йҮҸдҝқжңүе ұе‘ҠжӣёгҖҚгҒ®дҝқжңүзӣ®зҡ„欄гӮ„жӢ…дҝқеҘ‘зҙ„зӯүйҮҚиҰҒгҒӘеҘ‘зҙ„欄гҒ®иЁҳијүдәӢй …гҒҢжҳҺзўәеҢ–гҒ•гӮҢгҖҒе…ұеҗҢдҝқжңүиҖ…й–“гҒ§еј•жёЎи«ӢжұӮжЁ©гҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒ®ж ӘеҲёзӯүдҝқжңүеүІеҗҲгҒ®иЁҲз®—ж–№жі•гӮӮйҒ©жӯЈеҢ–гҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒ«дјҙгҒ„гҖҒгҖҢеӨ§йҮҸдҝқжңүе ұе‘ҠжӣёгҖҚгҒ®ж§ҳејҸгӮӮж”№жӯЈгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

еҸӮиҖғпјҡеҶ…й–ЈеәңгҖҢж ӘеҲёзӯүгҒ®еӨ§йҮҸдҝқжңүгҒ®зҠ¶жіҒгҒ®й–ӢзӨәгҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҶ…й–Јеәңд»Өж”№жӯЈж§ҳејҸгҖҚ

е…ұеҗҢдҝқжңүиҖ…гҒ®еҜҫиұЎзҜ„еӣІгҒ®жҳҺзўәеҢ–

еӨ§йҮҸдҝқжңүгҒ®гҖҢе…ұеҗҢдҝқжңүиҖ…гҖҚгҒ«и©ІеҪ“гҒ—гҒӘгҒ„иҰҒ件гӮ„гҖҢе®ҹиіӘзҡ„е…ұеҗҢдҝқжңүиҖ…гҖҚгҖҢгҒҝгҒӘгҒ—е…ұеҗҢдҝқжңүиҖ…гҖҚгҒ®еҢәеҲҶгҒЁзҜ„еӣІгҒҢжҳҺж–ҮеҢ–гҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹпјҲйҮ‘е•Ҷ法第27жқЎгҒ®23,5й …,6й …пјүгҖӮ

гҒҝгҒӘгҒ—е…ұеҗҢдҝқжңүиҖ…гҒ«гҒҜгҖҒеҪ№е“Ўе…јд»»й–ўдҝӮгғ»иіҮйҮ‘жҸҗдҫӣй–ўдҝӮгғ»ж ӘеҲёеҸ–еҫ—гҒ®иҰҒи«Ӣй–ўдҝӮзӯүгҒ®дёҖе®ҡгҒ®еӨ–еҪўзҡ„дәӢе®ҹгҒҢиҝҪеҠ гҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹпјҲж”ҝд»Өгғ»еәңд»ӨжЎҲ5жқЎгҒ®3пјү

еҪўејҸзҡ„гҒӘеҗҲж„ҸгҒҢгҒӘгҒҸгҒҰгӮӮе…ұеҗҢдҝқжңүгҒЁгҒҝгҒӘгҒ•гӮҢгӮӢгӮұгғјгӮ№гҒҢеў—гҒҲгҖҒжҠ•иіҮгғ•гӮЎгғігғүгӮ„дәӢжҘӯдјҡзӨҫгҒ®иіҮжң¬ж”ҝзӯ–гҖҒгғҮгӮЈгӮ№гӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгғје®ҹеӢҷгҒ«зӣҙжҺҘзҡ„гҒӘеҪұйҹҝгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

йҮҚиҰҒжҸҗжЎҲиЎҢзӮәгҒ®зҜ„еӣІгҒҢжҳҺзўәеҢ–пјҲйҮ‘е•Ҷ法第27жқЎгҒ®23,5й …пјү

йҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жҘӯиҖ…гҒӘгҒ©зү№е®ҡгҒ®еӨ§йҮҸдҝқжңүиҖ…гҒҜгҖҒзү№дҫӢе ұе‘ҠеҲ¶еәҰпјҲжңҲ2еӣһгҒӘгҒ©еҹәжә–ж—ҘгҒ«гҒҫгҒЁгӮҒгҒҰжҸҗеҮәгҒ§гҒҚгӮӢзү№дҫӢпјүгҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒйҮҚиҰҒжҸҗжЎҲиЎҢзӮәгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒқгӮҢгӮүгҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҡдёҖиҲ¬е ұе‘ҠеҲ¶еәҰгҒ«жҲ»гӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

дёҖиҲ¬е ұе‘ҠеҲ¶еәҰгҒ§гҒҜгҖҒдҝқжңүж ӘгҒ®1пј…д»ҘдёҠгҒ®еў—жёӣгҒ®еӨүжӣҙгӮ„иЁҳијүеҶ…е®№гҒ®иЁӮжӯЈгҒ®йғҪеәҰгҖҒ5е–¶жҘӯж—Ҙд»ҘеҶ…гҒ«е ұе‘ҠжӣёгӮ’жҸҗеҮәгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠй »еәҰгҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

зҸҫйҮ‘жұәжёҲеһӢгӮЁгӮҜгӮӨгғҶгӮЈгғ»гғҮгғӘгғҗгғҶгӮЈгғ–еҸ–еј•гҒ®еҸ–жүұгҒ„

еҫ“жқҘгҒ®еӨ§йҮҸдҝқжңүе ұе‘ҠеҲ¶еәҰпјҲгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢгҖҢ5пј…гғ«гғјгғ«гҖҚпјүгҒ§гҒҜгҖҒж ӘејҸгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ®дҝқжңүгҒ«еҠ гҒҲгҖҒж ӘеҲёеј•жёЎгҒ—гӮ’дјҙгҒҶгғҮгғӘгғҗгғҶгӮЈгғ–еҸ–еј•пјҲж ӘејҸе…ҲжёЎеҘ‘зҙ„гӮ„зҸҫзү©жұәжёҲеһӢгӮӘгғ—гӮ·гғ§гғіеҸ–еј•гҒӘгҒ©пјүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜе ұе‘ҠеҜҫиұЎгҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒзҸҫйҮ‘жұәжёҲеһӢгҒ®гӮЁгӮҜгӮӨгғҶгӮЈгғ»гғҮгғӘгғҗгғҶгӮЈгғ–еҸ–еј•пјҲе·®йҮ‘жұәжёҲгҒ§ж ӘејҸгӮ’еҸ–еҫ—гҒ—гҒӘгҒ„еҸ–еј•пјүгҒҜеҜҫиұЎеӨ–гҒЁгҒ•гӮҢгӮӢгӮұгғјгӮ№гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®д»•зө„гҒҝгҒ§гҒҜгҖҒзҸҫйҮ‘жұәжёҲеһӢгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰе®ҹиіӘзҡ„гҒ«дјҒжҘӯгҒ®ж”Ҝй…ҚжЁ©гӮ’еҸ–еҫ—гҒ—гҒҹгӮҠгҖҒеёӮе ҙгҒ«еҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҒҹгӮҠгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒй–ӢзӨәзҫ©еӢҷгӮ’еӣһйҒҝгҒ§гҒҚгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒйҖҸжҳҺжҖ§гҒ®зўәдҝқгҒ«иӘІйЎҢгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

д»ҠеӣһгҒ®ж”№жӯЈгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒзҸҫйҮ‘жұәжёҲеһӢгҒ®гӮЁгӮҜгӮӨгғҶгӮЈгғ»гғҮгғӘгғҗгғҶгӮЈгғ–еҸ–еј•гӮӮеӨ§йҮҸдҝқжңүе ұе‘ҠеҲ¶еәҰгҒ®еҜҫиұЎгҒ«еҗ«гӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒгғҮгғӘгғҗгғҶгӮЈгғ–еҸ–еј•гҒӢгӮүеҫ—гӮүгӮҢгӮӢжЁ©еҲ©гӮ’гҖҒж ӘеҲёзӯүгҒ®ж•°йҮҸгҒ«жҸӣз®—гҒ—гҒҰжҢҒж ӘжҜ”зҺҮгҒ«з®—е…ҘгҒҷгӮӢж–№жі•гҒҢж–°гҒҹгҒ«е®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷпјҲйҮ‘е•Ҷ法第27жқЎгҒ®23第3й …з¬¬3еҸ·пјүгҖӮ

гҒ“гҒ®ж”№жӯЈгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒж ӘејҸгӮ’зӣҙжҺҘжҢҒгҒҹгҒӘгҒҸгҒҰгӮӮдәӢе®ҹдёҠдјҒжҘӯгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеҪұйҹҝеҠӣгӮ’жҢҒгҒӨжҠ•иіҮ家гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒдҝқжңүзҠ¶жіҒгӮ’йҒ©еҲҮгҒ«й–ӢзӨәгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҖҒеёӮе ҙгҒ®йҖҸжҳҺжҖ§гҒЁе…¬е№іжҖ§гҒҢй«ҳгҒҫгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжңҹеҫ…гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

йҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•гҒ®е…¬й–ӢиІ·д»ҳеҲ¶еәҰгҒ®иҰӢзӣҙгҒ—

е…¬й–ӢиІ·д»ҳеҲ¶еәҰпјҲTOBиҰҸеҲ¶пјүгҒ«зҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢеҸ–еј•гҒ®зҜ„еӣІгҒҢжӢЎеӨ§гҒ•гӮҢгҖҒгӮҲгӮҠж—©гҒ„ж®өйҡҺгҒ§е…¬й–ӢиІ·д»ҳгҒ‘гҒ«гӮҲгӮӢйҖҸжҳҺжҖ§гғ»е…¬жӯЈжҖ§гҒ®зўәдҝқгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒдјҒжҘӯж”Ҝй…ҚжЁ©еҸ–еҫ—гҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҸ–еј•гҒ®зӣЈиҰ–гғ»жғ…е ұй–ӢзӨәгҒҢеј·еҢ–гҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

еҜҫиұЎеҸ–еј•гҒ®жӢЎеӨ§

е…¬й–ӢиІ·д»ҳгҒ‘гҒҢзҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢиӯ°жұәжЁ©еүІеҗҲгҒ®еҹәжә–гӮ’гҖҒ3еҲҶгҒ®1гҒӢгӮүеӣҪйҡӣгӮ№гӮҝгғігғҖгғјгғүгҒ§гҒӮгӮӢ30пј…гҒ«ж•ҙеҗҲгҒ•гӮҢгҖҒеј•гҒҚдёӢгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹпјҲйҮ‘е•Ҷ法第27жқЎгҒ®2,1й …пјүгҖӮ

гҒ•гӮүгҒ«гҖҒдҝқжңүж ӘејҸгҒҢдёҠиЁҳ30пј…гӮ’и¶…гҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢе ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒеёӮе ҙеҶ…еҸ–еј•пјҲз«ӢдјҡеҶ…пјүгӮӮйҒ©з”ЁеҜҫиұЎгҒЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒж”Ҝй…ҚжЁ©еҸ–еҫ—гҒ®гғҸгғјгғүгғ«гҒҢдёӢгҒҢгӮҠгҖҒе®ҹеӢҷдёҠгҒ®иІ·еҸҺйҳІиЎӣзӯ–гӮ„M&Aгғ»иіҮжң¬ж”ҝзӯ–гҒ®иҰӢзӣҙгҒ—гҒҢиҝ«гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮж–°гҒҹгҒӘTOBиҰҸеҲ¶гҒ®дёӢгҖҒж ӘејҸеҸ–еҫ—гҒ®ж–№жі•гӮ„гӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҖҒгғҮгӮЈгӮ№гӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгғјгҒ®гҒӮгӮҠж–№гӮ’еҶҚиЁӯиЁҲгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

е…¬й–ӢиІ·д»ҳиӘ¬жҳҺжӣёгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢиЁҳијүеҶ…е®№гҒ®з°Ўз•ҘеҢ–

е…¬й–ӢиІ·д»ҳиҖ…гҒҢеҝңеӢҹж Әдё»пјҲеЈІдё»пјүгҒ«дәӨд»ҳгҒҷгӮӢгҖҢе…¬й–ӢиІ·д»ҳиӘ¬жҳҺжӣёгҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгҖҢе…¬й–ӢиІ·д»ҳеұҠеҮәжӣёгҖҚгҒ«иЁҳијүгҒ•гӮҢгҒҹдәӢй …гӮ’иЁҳијүгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒиЁҳијүеҶ…е®№гҒ®йҮҚиӨҮгӮ’йҒҝгҒ‘гҖҢе…¬й–ӢиІ·д»ҳеұҠеҮәжӣёгӮ’еҸӮз…§гҖҚгҒЁгҒ®ж–ҮиЁҖгҒЁеҸӮз…§е…ҲгӮ’иЁҳијүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§з°Ўз•ҘеҢ–гҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹпјҲйҮ‘е•Ҷ法第27жқЎгҒ®9,2й …пјүгҖӮ

гҒҫгҒЁгӮҒпјҡйҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жі•ж”№жӯЈгҒёгҒ®еҜҫеҝңгҒҜејҒиӯ·еЈ«гҒ«зӣёи«ҮгӮ’

д»ҘдёҠгҖҒд»Өе’Ң6е№ҙпјҲ2024е№ҙпјү5жңҲгҒ«ж”№жӯЈгҒ•гӮҢгҒҹгҖҢйҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жі•гҖҚгҒ®дё»гҒӘж”№жӯЈзӮ№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

жҠ•иіҮйҒӢз”ЁжҘӯгҒёгҒ®ж–°иҰҸеҸӮе…ҘгӮ„еҲ¶еәҰжҙ»з”ЁгӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢдәӢжҘӯиҖ…гҒ«гҒҜгҖҒгӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№з®ЎзҗҶдҪ“еҲ¶гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰйҒ©еҲҮгҒӘжҺӘзҪ®гӮ’и¬ӣгҒҳгҒҹгӮҠгҖҒд»ҠеҫҢгӮӮеҲ¶еәҰж”№жӯЈгҒ®еӢ•еҗ‘гҒ«жіЁиҰ–гҒҢеҝ…иҰҒгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮйҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жҘӯгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгғӘгӮ№гӮҜгғһгғҚгӮёгғЎгғігғҲгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒзөҢйЁ“иұҠеҜҢгҒӘејҒиӯ·еЈ«гҒёзӣёи«ҮгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

еҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ«гӮҲгӮӢеҜҫзӯ–гҒ®гҒ”жЎҲеҶ…

гғўгғҺгғӘгӮ№жі•еҫӢдәӢеӢҷжүҖгҒҜгҖҒITгҖҒзү№гҒ«гӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲгҒЁжі•еҫӢгҒ®дёЎйқўгҒ«й«ҳгҒ„е°Ӯй–ҖжҖ§гӮ’жңүгҒҷгӮӢжі•еҫӢдәӢеӢҷжүҖгҒ§гҒҷгҖӮйҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜе°Ӯй–Җзҡ„зҹҘиӯҳгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮеҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒҜгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘжі•еҫӢгҒ®иҰҸеҲ¶гӮ’иёҸгҒҫгҒҲгҒҹдёҠгҒ§гҖҒзҸҫгҒ«й–Ӣе§ӢгҒ—гҒҹгғ“гӮёгғҚгӮ№гҖҒй–Ӣе§ӢгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒ—гҒҹгғ“гӮёгғҚгӮ№гҒ«й–ўгҒҷгӮӢжі•зҡ„гғӘгӮ№гӮҜгӮ’еҲҶжһҗгҒ—гҖҒеҸҜиғҪгҒӘйҷҗгӮҠгғ“гӮёгғҚгӮ№гӮ’жӯўгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸйҒ©жі•еҢ–гӮ’еӣігӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдёӢиЁҳиЁҳдәӢгҒ«гҒҰи©ізҙ°гӮ’иЁҳијүгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гӮ«гғҶгӮҙгғӘгғј: ITгғ»гғҷгғігғҒгғЈгғјгҒ®дјҒжҘӯжі•еӢҷ

гӮҝгӮ°: йҮ‘иһҚе•Ҷе“ҒеҸ–еј•жі•