【令和6年4月施行】不正競争防止法改正のポイントとは?知っておくべき変更点を解説

「自社の開発した商品とそっくりなものが出回っている」「うちの企業の機密情報を盗んでいる」。こうした企業間の競争において、不正が放置されてしまうと健全な経済社会の発展は望めません。そこで、事業者間の正当な営業活動を遵守し、過度な競争が行われないよう、適正な競争の実施を確保するべく、不正競争防止法が定められています。

令和5年(2023年)6月に「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が成立し、不競法を中心に商標法や意匠法などの一部が改正され、令和6年(2024年)4月に施行されました。この改正により実務上で注意すべき点も増えるため、改正点の趣旨や細かな変更内容を把握しておくことが重要です。

この記事では、不正競争防止法の改正内容や、実務上で知っておくべきポイントについて解説します。

この記事の目次

令和5年改正不正競争防止法の概要

2023年6月に「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が成立し、不競法を中心に、商標法や意匠法、特許法などの一部が改正されました。

この改正は、デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化を主な目的として行われています。2023年6月14日に公布され、2024年4月1日に施行されました。

なお、この記事では不競法を取り上げますが、商標法・意匠法の改正内容についての解説はこちらの関連記事をご参照ください。

関連記事:【令和6年4月施行】商標法・意匠法改正のポイントは?知っておくべき変更点を解説

令和5年の不競法改正では、以下のような内容の規定が改正されました。

- デジタル空間における模倣行為の防止

- コンセント制度と適用除外

- 限定提供データの保護範囲の整理

- 営業秘密の使用等に関する推定規定の拡充

- 国際裁判管轄規定の創設・日本法の適用範囲の明確化

- 損害賠償額の算定規定の拡充

- 外国公務員贈賄罪の法定刑の引き上げ

- 外国公務員贈賄罪の処罰範囲の拡大

本改正は、近年のデジタル化や国際化に伴う法制度の整備を主な目的として行われています。この記事では、主要な項目に絞って解説します。

参考記事:経済産業省|不正競争防止法 直近の改正(令和5年)

デジタル空間における模倣行為の防止

不正競争防止法は、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為を不正競争として規制することで(不競法2条1項3号)、商品のデザインの保護を図っています。しかし、デジタル空間における取引が活発化する中でインターネット上における模倣事例に対応する必要が生まれました。そこでさらなるブランド・デザイン等の保護強化を図り、デジタル空間の模倣行為を防止する規定が設けられました。改正の背景を踏まえながら改正内容を解説します。

従前の規定内容と改正の背景

不競法では、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為は不正競争行為として規制されています。

第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

不正競争防止法|e-Gov法令検索

三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、輸入する行為

メタバース空間における取引の増加など、デジタル化の発展に伴い、現実空間だけでなく、デジタル空間でも知的財産を扱う機会が増えました。

しかし、従来の形態模倣行為の対象は有体物が前提です。デジタル空間でも形態模倣行為が起こりうる現状に、対応するために下記のような改正に至りました。

ネットワークを介して提供する行為も不正競争に

令和5年改正の2条1項3号は、次のように定められました。

第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

改正前は「譲渡」や「貸し渡し」といった有体物を前提とした行為が不正競争行為として記載されていました。改正により、「電気通信回線を通じて提供する行為」が不正競争行為として規定されるようになっています。

これにより、ネットワークを介して行われる形態模倣商品の提供も不正競争として捉えられるようになりました。

限定提供データの保護範囲の拡大

近年、退職者や業務委託先から顧客情報や技術情報などの営業秘密を不正に持ち出すケースが発生し、注目を集めています。こうした情報を持ち出す行為は不正競争防止法に違反している可能性が高いでしょう。不正競争防止法では「営業秘密」と「限定データ」が保護の対象になっていますが、今回の改正によって、その範囲が明確化されました。改正前の法律を解説しながら、なぜ改正されたのか、改正の内容について解説します。

営業秘密とは

「営業秘密」の定義は、不競法2条6項に定められています。営業秘密の自社の財務情報、顧客リスト、仕入れ価格、クレーム情報などがあり、業態によって様々です。

不正競争防止法2条

不正競争防止法|e-Gov法令検索

6 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。

つまり営業秘密とは、次のような要件に当てはまる情報です。

- 秘密管理性

- 有用性

- 非公知性

3つの要件をすべて満たしていなければ、その情報は営業秘密とは呼べません。

従前の規定内容

不競法では、営業秘密だけでなく、「限定提供データ」の保護も規定しています。

不競法2条

不正競争防止法|e-Gov法令検索

7 この法律において「限定提供データ」とは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。次項において同じ。)により相当量蓄積され、及び管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く。)をいう。

「秘密として管理されているものを除く」という要件は、営業秘密と保護の重複を避けるために規定されたものです。

デジタル化を含むビジネスの多様化に対応

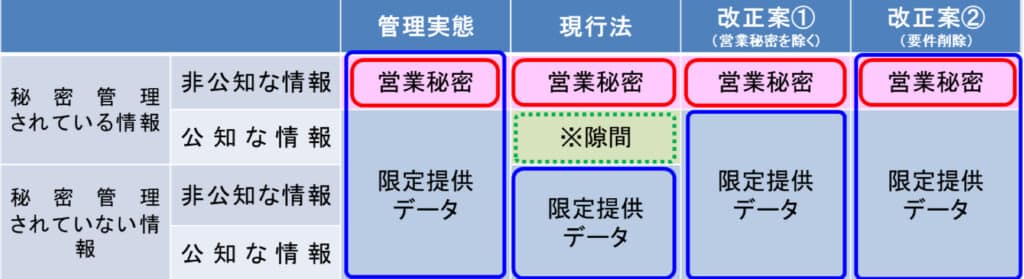

令和5年改正前の規定では、営業秘密と限定提供データの保護が重複しないように考慮されていたものの、従前の規定内容では保護の隙間が生じていると指摘されていました。

つまり画像1のように、「秘密として管理されている」が、「公然と知られている」情報は、営業秘密と限定提供データいずれの制度でも保護されないのです。

引用:不正競争防止委員会|デジタル化に伴うビジネスの多様化を踏まえた不正競争防止法の在り方

そこで、令和5年改正で不競法2条7項は以下のように改正されました。

不競法2条

不正競争防止法|e-Gov法令検索

7 この法律において「限定提供データ」とは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。次項において同じ。)により相当量蓄積され、及び管理されている技術上又は営業上の情報(営業秘密を除く。)をいう。

従前の規定に示されていた「秘密として管理されているものを除く」という要件が、「営業秘密を除く」と改正されました。これにより保護の隙間をなくしたことが、本改正のポイントです。

営業秘密の使用等に関する推定規定の拡充

不正に持ち出された営業秘密は転職先など競合他社で使用された考えられますが、実際に企業内部で営業秘密を使用したことを立証することは非常に困難でした。そこで今回の改正では、立証が困難だった退職者や業務委託先などの営業秘密にアクセスできる者よって漏洩された営業秘密は、反証が無い限り不正入手した組織が使用したことと認められます。

改正の背景や改正内容について概要を確認しましょう。

従前の規定内容

不競法が規定する不正競争行為には、以下のような行為があります(不競法2条1項4号~9号)。

- 取得

- 使用

- 開示

この不正競争行為の中で、営業秘密の「使用」については、侵害の被害者側が立証することが困難である点が指摘されていました。情報の使用行為自体は侵害者側の内部で行われるため、外部からは侵害行為の有無が分かりづらいからです。

そこで不競法では、侵害された側が一定の事項を立証したときには、侵害者が当該営業秘密を使用等したと推定できる規定を定めています。

(技術上の秘密を取得した者の当該技術上の秘密を使用する行為等の推定)

不正競争防止法|e-Gov法令検索

第五条の二 技術上の秘密(生産方法その他政令で定める情報に係るものに限る。以下この条において同じ。)について第二条第一項第四号、第五号又は第八号に掲げる不正競争(営業秘密を取得する行為に限る。)があった場合において、その行為をした者が当該技術上の秘密を使用する行為により生ずる物の生産その他技術上の秘密を使用したことが明らかな行為として政令で定める行為(以下この条において「生産等」という。)をしたときは、その者は、それぞれ当該各号に掲げる不正競争(営業秘密を使用する行為に限る。)として生産等をしたものと推定する。

これが、営業秘密の使用等に関する推定規定と呼ばれるものです。

正当取得類型と取得時善意無過失の転得類型にも使用等の推定規定を適用

使用等の推定規定は、営業秘密侵害行為の一部にしか適用できないという課題がありました。

不競法が定める営業秘密侵害行為には、以下の4類型があります。

- 権限なしの不正取得類型(不競法2条1項4号)

- 取得時悪意重過失の転得類型(同項5号、8号)

- 権限ありの正当取得類型(同項7号)

- 取得時善意無過失の転得類型(同項6号、9号)

使用等の推定規定は、4類型のうち「1.不正取得類型」と「2.取得時悪意重過失の転得類型」にしか適用できませんでした。

そこで令和5年改正では、「3.正当取得類型」と「4.取得時善意無過失の転得類型」にも適用できるように整備されています。

使用等の推定規定が適用される不正競争行為の幅が広がりました。

国際裁判管轄規定の創設と日本法の適用範囲の明確化

営業秘密が海外に流出した場合、被侵害者が海外企業に対して民事訴訟による差止めや損害賠償を提起します。このような事案が発生した場合、日本の裁判所が判断をしていいか(国際裁判管轄)、日本の不競法が適用されるのか(準拠法)が問題となります。従前は不明確でしたが、今回の改正で明確化が図られました。

従前の規定内容と問題点

従前は、国際裁判管轄は民訴法3条の3第8号が適用され、準拠法は通則法17条が適用されることが定められていました。

しかし、いずれの規定も事案発生地の解釈による判断に委ねられており、営業秘密侵害行為の国際裁判管轄と準拠法は、不明確な状況でした。

日本の裁判所に国際裁判管轄を認める

令和5年の改正では、営業秘密侵害行為の国際裁判管轄と準拠法に関する規律内容の明確化が図られています。

(営業秘密に関する訴えの管轄権)

第十九条の二 日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密であって、日本国内において管理されているものに関する第二条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に掲げる不正競争を行った者に対する訴えは、日本の裁判所に提起することができる。ただし、当該営業秘密が専ら日本国外において事業の用に供されるものである場合は、この限りでない。(適用範囲)

不正競争防止法|e-Gov法令検索

第十九条の三 第一章、第二章及びこの章の規定は、日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密であって、日本国内において管理されているものに関し、日本国外において第二条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に掲げる不正競争を行う場合についても、適用する。ただし、当該営業秘密が専ら日本国外において事業の用に供されるものである場合は、この限りでない。

日本の裁判所に国際裁判管轄が認められ、日本の不競法が適用される要件が定められました。

要件は以下の2点です。

- 日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密であること

- 当該営業秘密が日本国内において管理されていること

当然、日本企業は日本の裁判所で日本の法律を使って争った方が有利になるため、国際裁判管轄と準拠法の規定は把握した上で事業を進めましょう。

まとめ:改正不正競争防止法への対応は専門家に相談を

不正競争防止法の令和5年改正は、近年のデジタル化を踏まえたブランド・デザインの保護強化と営業秘密の保護強化を中心に行われました。

デジタル空間に置ける模倣行為の防止規定が整備されたことで、自社商品を保護できるパターンが広がりました。デジタル空間における商品展開が活発化されていく中で、他の知的財産(商標法や意匠法)による保護の可能性も踏まえながら、保護戦略を広く検討することが重要です。

営業秘密の使用等に関する推定規定が拡充されたことで、転職者を受け入れる企業は情報の持ち込みに関してより強い対策が求められるでしょう。

知的財産の保護をめぐる戦略は、良くも悪くも自社に大きな影響を与えるため、迅速かつ着実な対応が不可欠です。改正内容に関してお悩みの場合は、専門家にアドバイスを受けることをおすすめします。

当事務所による対策のご案内

モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。近年、知的財産権は注目を集めています。当事務所では知的財産に関するソリューション提供を行っております。下記記事にて詳細を記載しております。

モノリス法律事務所の取扱分野:各種企業のIT・知財法務

カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務

タグ: 不正競争防止法