【セミナー登壇レポート】台湾クリエイターのための日本法実務ガイド〜フリーランス新法と契約のポイントを解説

モノリス法律事務所は、2025年9月7日に台湾のクリエイターの方々を対象としたオンラインセミナー「給台灣創作者的日本法實務指南(日本語訳:台湾クリエイターのための日本法実務ガイド)」をACGN創作権益推動協会と共催いたしました。

ACGN(エーシージーエヌ)とは、アニメ (Anime)、コミック (Comic)、ゲーム (Game)、小説 (Novel) の頭文字をとった主に中国語圏で用いられる言葉です。

モノリス法律事務所からは、谷川、李が講師として登壇いたしました。

近年、台湾と日本のクリエイティブ領域での協業はますます活発になり、日本の企業や個人と直接取引を行う台湾のクリエイターも増えています。しかし、国境を越えた取引には、法制度の違いや契約実務に関する不安がつきものです。

本記事では、セミナーにご参加いただけなかった方のために、当日の講演内容のポイントをご紹介します。特に、台湾のクリエイターが日本で活動する上で最低限知っておくべき「フリーランス新法」と「契約実務の留意点」について、実例を交えながら解説いたします。

この記事の目次

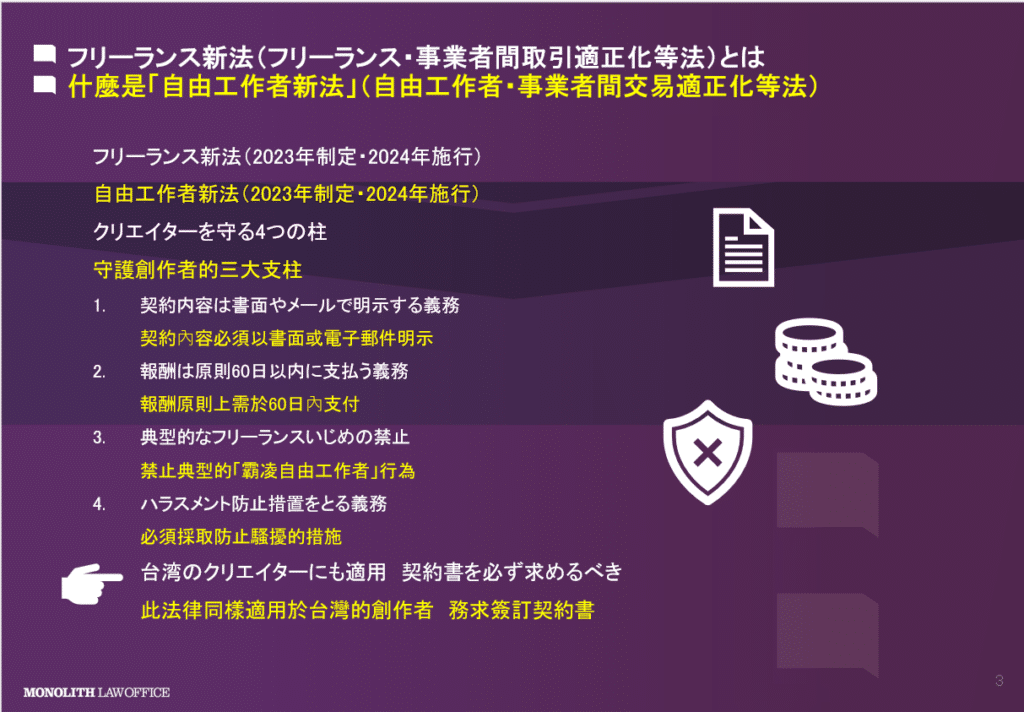

なぜ今、日本の「フリーランス新法」が重要なのか?

従来フリーランス(個人事業主)は、企業の従業員とは異なり「労働者」として扱われていませんでした。そのため労働基準法のような労働者保護法制が適用されず、発注者である企業に対して交渉力が弱い立場に置かれがちでした。

こうした課題を背景に、フリーランスを保護するための新しい法律「フリーランス・事業者間取引適正化等法(通称:フリーランス新法)」が2023年に成立し、2024年11月に施行されました。

この「フリーランス新法」は、台湾のクリエイターが日本の企業と契約する場合でも、発注者である日本企業側(※)に適用されます。(※ただし、従業員を使用している事業者などの一定の条件があります。)

これにより、台湾のクリエイターは日本の発注者に対して、法律に基づく正当な権利を主張しやすくなりました。

フリーランス新法:クリエイターを守る4つの柱

この「フリーランス新法」は、発注者に対して主に4つの義務を課しています。

- 取引条件の明示義務:契約内容(業務内容、報酬額、支払期日など)を、書面や電子メール等の電磁的方法で必ず明示することが義務付けられました。これにより 「口約束」によるトラブル防止が期待されます。

- 報酬の支払期日:成果物を受け取ってから、報酬を原則60日以内に支払う必要があります。 不当に長い支払いサイトからクリエイターを保護します。

- 禁止行為(フリーランスいじめの禁止) :正当な理由なく成果物の受領を拒否したり、報酬を減額したり、買いたたいたりする行為は明確に禁止されます。

- ハラスメント対策:発注者側には、ハラスメント(セクハラ・パワハラ等)を防止するための体制整備や、相談窓口の設置が義務付けられました。

実際のトラブル事例と新法での見解

セミナーでは「フリーランス新法」によってどのようにクリエイターが守られるか、具体的な事例を交えて紹介いたしました。

事例① 契約外の要求と報酬不払いケース

動画クリエイターが契約通りに動画を制作・納品した。ところが、納品時になって初めて、発注者から契約外だった「制作に使用した全素材データ」の提出を求められた。これを拒否したところ、報酬全額の支払いを拒否されてしまった。

新法での見解:この場合は、新法が禁止する「不当な経済上の利益の提供要請」に該当する可能性があります。 クリエイターは未払い報酬の支払いを請求できる可能性が高いです。

事例② 業務増加と報酬据え置きケース

イラストレーターが「イラスト10枚で10万円」という契約を結んだ 。しかし、後になって発注者から「枚数を20枚にしてほしいが、報酬の増額は認められない」と一方的に通告された。

新法での見解:クリエイター側に落ち度がないにもかかわらず、作業量を増やして報酬を据え置くことは、実質的な「報酬の減額」に該当します。 これも新法違反となる可能性が高くなります。

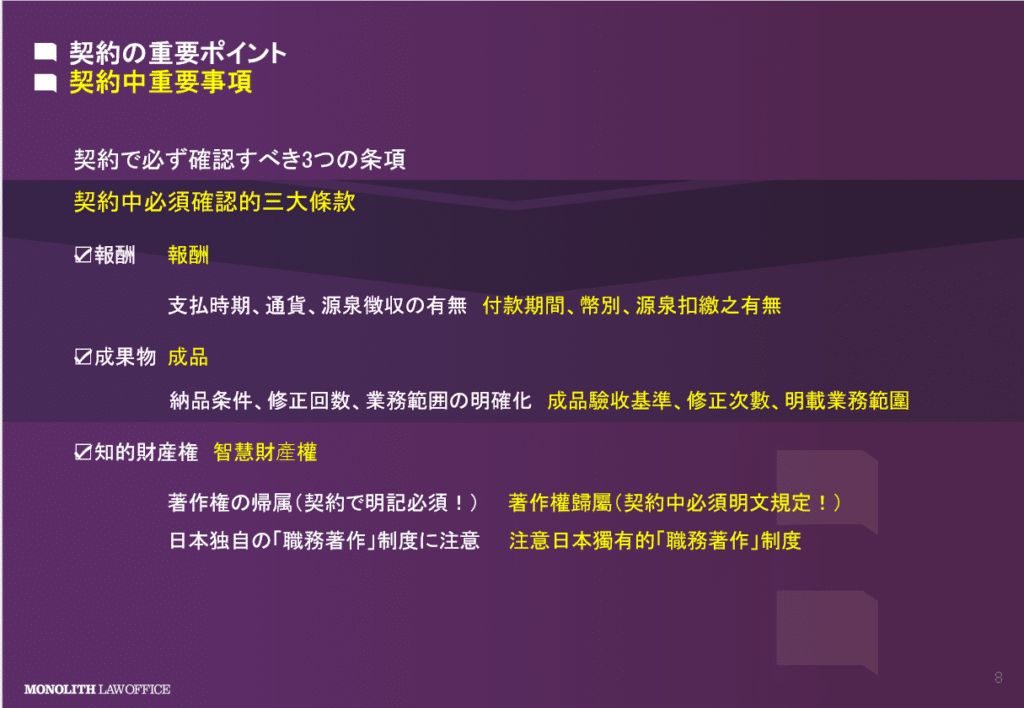

契約書の落とし穴:必ず確認すべき3つの条項

「フリーランス新法」は強力な盾ですが、全てのトラブルを防げるわけではありません。台湾のクリエイターが日本企業と結ぶ契約は、そのほとんどが「業務委託契約」 と呼ばれる形態です。

これは「雇用契約」 と違い、社会保険や福利厚生の対象にはなりませんが 、その分働き方の自由度が高いのが特徴です 。

この業務委託契約を結ぶ際に特に注意して確認すべき3つの条項があります。

報酬条項

- チェックポイント:支払時期や通貨(日本円か台湾ドルか)はもちろん、日本では「源泉徴収(報酬から税金が天引きされる制度)」が発生する可能性がある点も確認が必要です。

- アドバイス:納品後に全額が支払われる契約は、不払いリスクをクリエイターが一方的に負うことになります。可能であれば「前金(着手金)」や「分割払い」を交渉し、リスクを分散させましょう。

成果物・業務範囲条項

- チェックポイント:「何を」「いつまでに」納品するのか。業務範囲はどこまでか。修正回数は無制限になっていないか、などを確認する必要があります。

- アドバイス:業務範囲を曖昧にすると、前述のトラブル事例②のように、際限のない修正や追加業務を要求される原因になります。具体的に業務範囲を取り決めておくことが重要です。

知的財産権(著作権)条項

- 最重要チェックポイント:制作した成果物の「著作権」が誰に帰属するのか必ず確認してください。

- アドバイス:日本法には「職務著作」という考え方があり 、契約書で「著作権はクリエイターに留保される」または「発注者に譲渡しない」と明確に定めておかないと、権利が自動的に発注者(依頼者)に移ってしまうと解釈されるリスクがあります。

もし紛争になったら?〜裁判を避けるための準備

どんなに注意していても、トラブルはつきものです。以下で、仮に紛争になった場合の対応方法について解説します。

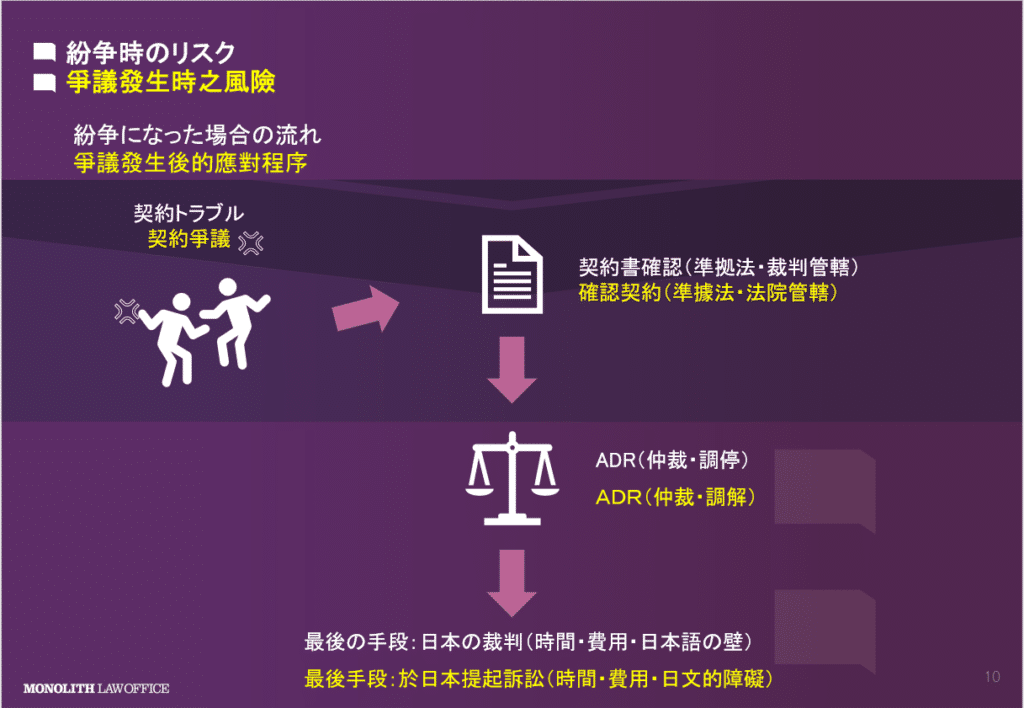

- 紛争時にまず確認すべき契約書の条項は「準拠法(どこの国の法律で解決するか)」と「裁判管轄(どこの裁判所で争うか)」です。 これが契約書に記載されていないない場合、まず「どこの法律を用いて争うか」から決めねばならず、解決までの道が長くなります。

仮に日本で裁判を行うことになった場合、裁判所に提出する書面はすべて日本語で用意する必要があり、費用も時間も膨大にかかります(数年単位になることも珍しくありません)。

- 裁判は双方にとって負担が大きいため、実務上は「調停」や「仲裁(ADR)」 といった、裁判以外の紛争解決手続き(例:JCAA 日本商事仲裁協会)が選ばれることも多いです。

契約を結ぶ段階でこうした「紛争解決条項」を契約書にしっかり明記しておくことが最大の防御策となり得ます。

モノリス法律事務所の取り組み〜台湾と日本を繋ぐ

モノリス法律事務所は、IT法務や知的財産法に強みがあります。 今回のセミナーで扱った国境を越えた法律実務(クロスボーダー法務)のアドバイスにも注力しています。

台湾のクリエイターの皆様が、「フリーランス新法」をはじめとする日本の最新法制を理解し、日本企業と安心して取引ができるよう、国際的な契約実務のサポートを継続的に行っています。

まとめ:日本での活動に関する法務リスクはモノリス法律事務所にご相談ください

台湾と日本のクリエイティブ市場が融合していく中で、法的な知識はクリエイター自身がその才能と権利を守るための不可欠な武器となります。

その一方で、契約書に潜む「知的財産権の帰属」 や「紛争解決条項」 といった専門的な落とし穴は、見えにくいものです。

「合法的に」かつ「安全に」日本で活動するためには、正しい法的知識に基づいた対策が重要となります。 モノリス法律事務所では、こうしたクロスボーダー法務も多数取り扱っていますので、契約前のリーガルチェック から万が一の紛争対応まで、もし不安がある場合には、ぜひご相談ください。

カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務