重要経済安保情報保護活用法における新たなセキュリティ・クリアランス制度とは

令和6年(2024年)に「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」が成立し、新たにセキュリティ・クリアランス制度が創設されました(2025年5月施行)。これは、国際的な経済安全保障分野における情報保全制度の必要性が高まっていることや、企業からのニーズを背景とするものです。

本記事では、新設された「重要経済安保情報保護活用法」のセキュリティ・クリアランス制度について、従来の「特定秘密保護法」のセキュリティ・クリアランス制度との違いや対象企業、メリット・デメリット、企業がとるべき対応について詳しく解説します。

この記事の目次

セキュリティ・クリアランス制度とは

セキュリティ・クリアランス(SC)制度とは、政府が保有する安全保障上重要な情報として指定された機密情報(CI)にアクセスする必要がある者に対し、「適正評価を審査した上で権限を付与する認定(クリアランス)」制度です。

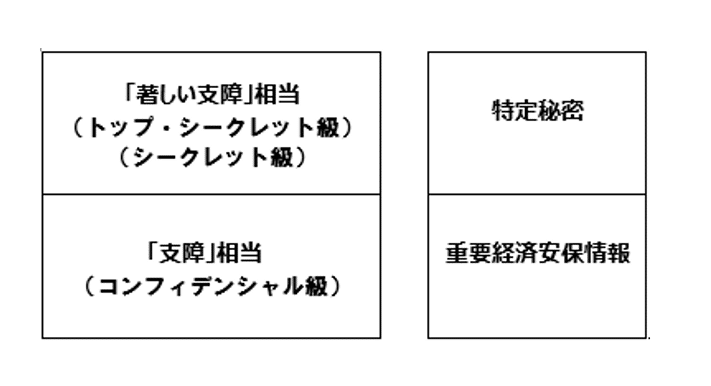

セキュリティ・クリアランスを取得するためには、国によってCI(機密情報)の指定対象(下図参照)と審査基準が異なりますが、通常施設クリアランス(FCL)と人的クリアランス(PCL)が行われ、情報を漏洩する恐れがないと判断された場合にのみ許可が与えられます。

日本では「特定秘密保護法」によって、「特定秘密情報」を取り扱う行政機関や民間事業者に対し、セキュリティ・クリアランス制度が定められています。

令和6年(2024年)に「重要経済安保情報保護活用法(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律)」が成立し、「特定秘密」「特別防衛秘密」に該当しない「重要経済安保情報」を取り扱う民間企業を主に対象とした新しいセキュリティ・クリアランス制度が創設されました(令和7年(2025年)5月17日施行)。

CI(機密情報)の機微度に応じて政府が指定する範囲(情報類型)を、国際的に比較し、図に表すと以下のようになります。

トップシークレット級とは、漏洩すれば「著しく深刻な損害(機微)」、シークレット級とは「重大な損害(極秘)」、コンフィデンシャル級とは「損害(秘)を与えると合理的に予想し得るもの」に相当します。「重要経済安保情報」に該当するのは、この3つのうちの「コンフィデンシャル級」の「支障」相当の情報となります。

参考:内閣官房「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案」

参考:内閣官房「諸外国における情報保全制度の比較①(セキュリティ・クリアランス対象情報の区分)」

重要経済安保情報保護活用法の目的

重要経済安保情報保護活用法は、国際的に経済安全保障分野における情報保全制度の必要性が高まっていることや企業からのニーズを背景として新設されました。

重要経済安保情報保護活用法は、経済安全保障法制として令和4年(2022年)に施行された「経済安全保障推進法」の目的を踏襲し、情報保全制度として平成26年(2014年)に施行された「特定秘密保護法」によって導入されたセキュリティ・クリアランス制度の対象情報を拡大し、補完するための法律です(第1条)。

今回新たに創設された「重要経済安保情報保護活用法」のセキュリティ・クリアランス制度は、次の3つの骨格から構成されています。

- 重要経済安保情報の秘密指定・指定解除ルール(第3条~第5条)

- 重要経済安保情報の厳格な管理・提供ルール(第6条~第17条)

- 罰則(第22条~第27条)

出典:衆議院「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案」

重要経済安保情報の秘密指定・指定解除

行政機関ごとに、保有するCI(機密情報)に対し、「重要経済安保情報」の指定と有効期間の設定、指定解除(要件を欠くに至ったとき)をする権限を持っています。

「特定秘密情報」と同様、「重要経済安保情報」も特定の行政機関が指定しているため、その情報を必要とする他の行政機関は同意を得る必要があります。

行政機関が指定する「重要経済安保情報」には、次の3つの要件があります(第3条1項)。

- 「重要経済基盤保護情報」であること(該当性|以下に詳しく説明)

- 公になっていないもの(非公知性)

- その漏洩が我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため特に秘匿する必要性があるもの(特段の秘匿の必要性)

「重要経済基盤保護情報」とは、「重要経済基盤(重要基幹インフラ・重要物資のサプライチェーン)」の保護に関わる以下の4つの情報類型のことを指します(第2条第3項、第4項、経済安全保障推進法施行令第1条、第9条)。

- 外部の行為から重要経済基盤を保護する措置・計画・研究

- 重要経済基盤に関する重要な情報(重要経済基盤の脆弱性・重要経済基盤に関する革新的技術等)で安全保障に関するもの

- 1の措置に関して収集した外国の政府・国際機関からの情報

- 2および3の情報の収集整理・能力

具体的な候補として、以下のものが挙げられています。

- サイバー関連情報(サイバー脅威・対策等の情報)

- 規制制度関連情報(審査等の検討・分析情報)

- 調査・分析・研究開発関連情報(産業・技術戦略・サプライチェーン上の脆弱性等の情報)

- 国際協力関連情報(国際共同研究開発情報)

さらに、行政機関からの要請で契約をし保有するに至った企業の秘密情報を、「重要経済安保情報」として指定するケースもあります。

その場合、企業は自社の「重要経済安保情報」として保有できますが、公益上の必要による場合でなければ、第三者へ提供することはできません(第10条第2項、第5項~第7項)。

しかし、政府が契約した他の適合事業者には、公開されるリスクがあります。

「重要経済安保情報」の厳格な管理・提供

ここでは、政府が「重要経済基盤保護情報」を提供できる「適合事業者」の要件とルールについて解説します。

「適合事業者」の要件

下記の事業者のうち、「重要経済安保情報」を保全するために施設に必要なセキュリティ対策を講じていること、その他政令で定める基準に適合する事業者をいいます(第10条第1項)。

- 「重要経済基盤」の脆弱性を解消する必要がある事業者

- 「重要経済基盤」の脆弱性の解消に資する活動事業者

- 「重要経済基盤」の調査・研究事業者

- 「重要経済基盤」の調査・研究に資する活動事業者

- 「重要経済基盤保護情報」の保有事業者

- 「重要経済基盤保護情報」を保護する活動事業者

「重要経済基盤保護情報」のセキュリティ・クリアランスを取得するためには、まず

- 民間事業者が、必要とする「重要経済安保情報」を保有している行政機関に対し、施設の物理的管理要件(情報保全実施体制)だけでなく、組織的要件(外国比率等保全上の影響を考慮)を満たし、施設クリアランス(FCL)の適正評価をクリアした上で、

- 適合事業者が当該行政機関と秘密保持契約(NDA)をし、

- 従業者に人的クリアランス(PCL)を取得させる必要があります。

施設クリアランス(FCL)・人的クリアランス(PCL)の適正評価については、行政機関の審査事項になりますが、公表されている認定申請書のサンプルから、一定の基準を推察することができます。

参考:内閣府「重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに 適合事業者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準(案)」

セキュリティ・クリアランス取得後のルール

適合事業者が契約をした行政機関が保有しているものであっても、他の行政機関が指定した「重要経済基盤保護情報」である場合、当該行政機関が指定行政機関の同意を得ればアクセスが可能となります。

したがって、契約をした行政機関が保有していない「重要経済基盤保護情報」に対しては、保有する行政機関と契約をする必要があります。

この認定プロセスは、情報の漏洩リスクを最小限に抑えるために設けられており、「特定秘密保護法」を踏襲したものです。

適合事業者は、公益上の必要による場合でなければ、「重要経済安保情報」を第三者へ提供することはできません(第10条第6項)。

一方、外国政府のCI(機密情報)にアクセスする場合や、「重要経済安保情報」を外国の政府・機関・民間企業に提供する必要がある場合には、各々自国政府を通じて行う必要があります。

「重要経済安保情報」における人的クリアランス(PCL)の有効期間は10年ですので、10年を超えて「重要経済安保情報」の取扱業務を行うことが見込まれる者には、改めて適正評価を実施しなければなりません。

ただし有効期間内であっても、「重要経済安保情報」を漏洩するおそれがある場合には、再び適性評価を実施する必要があります(第11条第1項)。

一方、「特定秘密保護法」におけるセキュリティ・クリアランスの有効期間は5年ですが、取得(「特定秘密」直近適性評価認定者)してから5年が経過していない者は、同一の行政機関であれば、「重要経済安保情報保護活用法」の適性評価を実施しなくても「重要経済安保情報」の取扱業務を行うことができます(第11条第2項)。

特定秘密保護法における罰則

「重要経済安保情報」を漏洩した者(従事しなくなった後を含む)、不正に取得した者については、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金に処され、またはこれを併科されることになります(第22条、第23条)。

重要経済安保情報保護活用法では、「特定秘密保護法」にはなかった両罰規定が設けられており、事業者についても上記の罰則が適用されます (第27条)。

また、未遂犯や過失犯にも、罰則規定があります。

一方、適合事業者には、セキュリティ・クリアランスの対象となる従業者に対し、適性評価の結果または適性評価に同意しなかった旨の通知を受けた場合に、目的外利用・不利益取扱いを禁止しています(人事評価・不適切な配置転換等)。違反した場合には、政府は、適合事業者との契約を打ち切る方針を示しています。

セキュリティ・クリアランス取得のメリット・デメリット

経済安全保障分野における新しいセキュリティ・クリアランス制度は、SCを保有していることが要件とされる会議・取引・入札等に参加できるというビジネス機会の拡大、特に国際共同研究開発や外国の政府調達への参加を目指す企業にとって好機となることが期待されます。

その一方で、「重要経済安保情報」の共有やセキュリティ・クリアランスの取得・維持のためにかかるコスト、対応遅れによる案件の失注といったリスクが伴います。

リスクを回避し、メリットを活かすために、新しいセキュリティ・クリアランス制度を見越した対策が求められます。

企業に求められる対応

企業には、2025年5月に施行される新設された「重要経済安保情報保護活用法」のセキュリティ・クリアランス制度について、メリットやデメリット、その影響を評価した上で、対応を検討することが求められます。

民間事業者が政府からの協力要請に応じてCIに触れる場合は、経緯や実態を踏まえて、民間事業者における保全の取組に対する支援の在り方について、合理的な範囲内で検討していくことが妥当であると考えられます。

セキュリティ・クリアランスの対象となる従業者に対しては、目的外利用・不利益取扱いに当たらない適切な対応を検討する必要があります。

運用基準については、内閣府から公表された「重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準(案)」をご覧ください。

まとめ:新設セキュリティ・クリアランス取得は専門性の高い弁護士へ相談を

以上、令和7年(2025年)5月施行の新設された「重要経済安保情報保護活用法」のセキュリティ・クリアランス制度について、対象企業やメリット・デメリット、対応のポイントを解説しました。

セキュリティ・クリアランスを取得することによってビジネスの可能性が広がる一方で、その取得・維持のコストにも注意が必要です。

「重要経済安保情報保護活用法」のセキュリティ・クリアランス制度について不明な場合や対策は、専門性の高い国際弁護士へ相談することをお勧めします。

当事務所による対策のご案内

モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。当事務所では、東証上場企業からベンチャー企業まで、さまざまなリーガルサポートの提供や、契約書の作成・レビュー等を行っております。詳細については、下記記事をご参照ください。

モノリス法律事務所の取扱分野:IT・ベンチャーの企業法務

カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務