ن¾®è¾±ç½ھمپ¨مپ¯ï¼ںه…·ن½“çڑ„مپھ言葉مپ®ن¾‹م‚„هگچèھ‰و¯€وگچç½ھمپ¨مپ®éپ•مپ„م‚’解èھ¬

و—¥ه¸¸ç”ںو´»مپ§مپ®ن½•و°—مپھمپ„ن¸€è¨€م‚„م€پ軽مپ„و°—وŒپمپ،مپ§وٹ•ç¨؟مپ—مپںSNSمپ§مپ®ه†…ه®¹مپŒو€م‚ڈمپ¬مƒˆمƒ©مƒ–مƒ«مپ«ç™؛ه±•مپ—مپ‹مپمپھمپ„م€Œن¾®è¾±ç½ھم€چمپ¯م€Œهگچèھ‰و¯€وگچç½ھم€چمپ¨و··هگŒمپ•م‚ŒمپŒمپ،مپ§مپ™م€‚

مپمپ®éپ•مپ„مپ¯مپ©مپ“مپ«مپ‚م‚‹مپ®مپ§مپ—م‚‡مپ†مپ‹م€‚

مپ“مپ®è¨کن؛‹مپ§مپ¯م€پن¾®è¾±ç½ھمپ¨هگچèھ‰و¯€وگچç½ھمپ®éپ•مپ„م‚’çگ†è§£مپ™م‚‹مپںم‚پمپ®ه…·ن½“çڑ„مپھن¾‹م‚’ن؛¤مپˆمپ¤مپ¤م€پمپ©مپ®م‚ˆمپ†مپھ言葉م‚„ن؛‹ن¾‹مپŒن¾®è¾±ç½ھمپ«è©²ه½“مپ™م‚‹مپ®مپ‹مپ«مپ¤مپ„مپ¦è©³مپ—مپڈ解èھ¬مپ—مپ¾مپ™م€‚مپ¾مپںم€پم‚¤مƒ³م‚؟مƒ¼مƒچمƒƒمƒˆن¸ٹمپ§ن¾®è¾±مپ•م‚Œمپںه ´هگˆمپ®ه¯¾ه؟œو–¹و³•مپ«مپ¤مپ„مپ¦م‚‚ç´¹ن»‹مپ—مپ¾مپ™م€‚

مپ“مپ®è¨کن؛‹مپ®ç›®و¬،

ن¾®è¾±ç½ھمپ®وˆگç«‹è¦پن»¶مپ¨مپ¯

ن¾®è¾±ç½ھمپ¯م€پن؛‹ه®ںم‚’و‘کç¤؛مپ›مپڑمپ«ه…¬ç„¶مپ¨ن؛؛م‚’ن¾®è¾±مپ—مپںه ´هگˆمپ«وˆگç«‹مپ—مپ¾مپ™ï¼ˆهˆ‘و³•ç¬¬231و،)م€‚ن¾®è¾±ç½ھمپ®وˆگç«‹è¦پن»¶مپ¯م€پن»¥ن¸‹مپ®3مپ¤مپ§مپ™م€‚(※و‘کç¤؛مپ¨مپ¯م€پمپ‹مپ„مپ¤مپ¾م‚“مپ§ç¤؛مپ™مپ“مپ¨م‚’وŒ‡مپ—مپ¾مپ™ï¼‰

- ن؛‹ه®ںم‚’و‘کç¤؛مپ—مپ¦مپ„مپھمپ„

- ه…¬ç„¶مپ¨è،Œمپ†

- ن؛؛م‚’ن¾®è¾±مپ™م‚‹è¨€ه‹•

مپ“مپ“مپ§مپ¯م€پمپم‚Œمپم‚Œمپ«مپ¤مپ„مپ¦è§£èھ¬مپ—مپ¾مپ™م€‚

ن؛‹ه®ںم‚’و‘کç¤؛مپ—مپ¦مپ„مپھمپ„

ن¾®è¾±ç½ھمپ®وˆگç«‹è¦پن»¶مپ®1مپ¤مپ¯م€پن¾®è¾±مپ®ه†…ه®¹مپŒه…·ن½“çڑ„مپھن؛‹ه®ںم‚„çگ†ç”±م‚’ç¤؛مپ•مپھمپ„مپ“مپ¨مپ§مپ™م€‚ن¾‹مپˆمپ°م€Œç„،能م€چم€Œمƒگم‚«م€چم€Œم‚¢مƒ›م€چمپھمپ©مپ®وٹ½è±،çڑ„مپھè،¨çڈ¾مپ¯م€پن¸€و–¹çڑ„مپھن¾،ه€¤è¦³مپ«هں؛مپ¥مپڈمپںم‚پن؛‹ه®ںمپ¨مپ¯مپ„مپˆمپ¾مپ›م‚“م€‚مپ“م‚Œم‚‰مپ®è،¨çڈ¾مپ¯ن؛‹ه®ںم‚’ç¤؛مپ—مپ¦مپ„مپھمپ„مپںم‚پم€پن¾®è¾±ç½ھمپ«وٹµè§¦مپ™م‚‹è¦پن»¶مپ®ن¸€مپ¤مپ¨مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚

ن¸€و–¹مپ§م€ŒAمپ•م‚“مپ¯ه–¶و¥وˆگ績مپŒو‚ھمپ„مپ‹م‚‰ç„،能مپ م€چم€ŒBمپ•م‚“مپ¯ن¸چه€«مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€چمپھمپ©م€په…·ن½“çڑ„مپھه†…ه®¹ï¼ˆن؛‹ه®ںمپ®çœںهپ½مپ«é–¢ن؟‚مپھمپڈ)مپŒهگ«مپ¾م‚Œمپ¦مپ„م‚‹ه ´هگˆمپ«مپ¯م€پن¾®è¾±ç½ھمپ§مپ¯مپھمپڈه¾Œمپ«è§£èھ¬مپ™م‚‹م€Œهگچèھ‰و¯€وگچç½ھم€چمپ«è©²ه½“مپ™م‚‹هڈ¯èƒ½و€§مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚

ه…¬ç„¶مپ¨è،Œمپ†

ن¾®è¾±ç½ھمپ®2مپ¤ç›®مپ®è¦پن»¶مپ¯م€په…¬ç„¶مپ¨è،Œم‚ڈم‚Œم‚‹مپ“مپ¨مپ§مپ™م€‚ن¸چ特ه®ڑه¤ڑو•°مپ®ن؛؛م€…مپŒèھچèکمپ§مپچم‚‹ه…¬مپ®ه ´مپ§م€پم€ŒAمپ•م‚“مپ¯مƒ–م‚µم‚¤م‚¯مپ م€چم‚„م€ŒBمپ•م‚“مپ¯é مپŒو‚ھمپ„م€چمپھمپ©مپ¨ن؛؛م‚’ن¾®è¾±مپ—مپںه ´هگˆم€پن¾®è¾±ç½ھمپŒوˆگç«‹مپ—مپ¾مپ™م€‚

ه…¬ç„¶مپ¨مپ¯م€په…·ن½“çڑ„مپ«مپ¯ه¤ڑمپڈمپ®ن؛؛مپŒé›†مپ¾م‚‹ه…¬ه…±مپ®ه ´و‰€م‚„èھ°مپ§م‚‚閲覧هڈ¯èƒ½مپھSNSم€پم‚¤مƒ³م‚؟مƒ¼مƒچمƒƒمƒˆوژ²ç¤؛و؟مپھمپ©م‚’وŒ‡مپ—مپ¾مپ™م€‚هڈچه¯¾مپ«م€Œو‰‹ç´™م€چم€Œ1ه¯¾1مپ®مƒ،مƒ¼مƒ«م€چم€ŒDMم€چمپھمپ©ن¸چ特ه®ڑه¤ڑو•°مپ®ن؛؛م€…مپŒèھچèکمپ—مپھمپ„و‰‹و®µمپ§ن¾®è¾±مپ—مپںه ´هگˆمپ¯م€Œه…¬ç„¶و€§م€چمپŒمپھمپ„مپںم‚پن¾®è¾±ç½ھمپ¨مپ¯èھچم‚پم‚‰م‚Œمپ¾مپ›م‚“م€‚

ن؛؛م‚’ن¾®è¾±مپ™م‚‹è،Œç‚؛

ن¾®è¾±ç½ھمپ®3مپ¤ç›®مپ®è¦پن»¶مپ¯م€پن»–ن؛؛م‚’ن¾®è¾±مپ™م‚‹è،Œç‚؛مپ§مپ‚م‚‹مپ“مپ¨مپ§مپ™م€‚ه…¬مپ®ه ´مپ§ن»–ن؛؛مپ®ç¤¾ن¼ڑçڑ„è©•ن¾،م‚’ن¸‹مپ’م‚‹م‚ˆمپ†مپھه†…ه®¹م‚’è؟°مپ¹مپںه ´هگˆم€پن¾®è¾±ç½ھمپŒوˆگç«‹مپ—مپ¾مپ™م€‚

ن¾‹مپˆمپ°م€پم€Œم‚´مƒںم€چم€Œم‚¯م‚؛م€چمپ¨مپ„مپ£مپں言葉م‚„م€پم€Œمƒ‡مƒ–م€چم€Œمƒڈم‚²م€چمپھمپ©مپ®è؛«ن½“çڑ„مپھ特ه¾´م‚’مپ‹م‚‰مپ‹مپ†è،Œç‚؛مپ¯ن¾®è¾±مپ¨مپھم‚ٹه¾—مپ¾مپ™م€‚مپ•م‚‰مپ«م€پèٹ¸èƒ½ن؛؛مپ«ه¯¾مپ—مپ¦م€Œو»مپم€چم€Œو¶ˆمپˆم‚چم€چمپھمپ©مپ¨éپژو؟€مپھم‚³مƒ،مƒ³مƒˆم‚’وٹ•ç¨؟مپ™م‚‹مپ“مپ¨م‚‚م€پن¾®è¾±ç½ھمپ¨مپھم‚‹هڈ¯èƒ½و€§م‚‚مپ‚م‚‹مپںم‚پو³¨و„ڈمپŒه؟…è¦پمپ§مپ™م€‚

èھ¹è¬—ن¸ه‚·مپ«م‚ˆم‚‹ن¾®è¾±ç½ھمپ¨هگچèھ‰و¯€وگچç½ھمپ®éپ•مپ„

هگچèھ‰و¯€وگچç½ھمپ¯م€پن؛‹ه®ںم‚’و‘کç¤؛مپ—ه…¬ç„¶مپ¨ن؛؛مپ®ç¤¾ن¼ڑçڑ„è©•ن¾،م‚’ن½ژن¸‹مپ•مپ›مپںه ´هگˆمپ«وˆگç«‹مپ—مپ¾مپ™ï¼ˆهˆ‘و³•ç¬¬230و،)م€‚م€Œن¾®è¾±ç½ھم€چمپ¨م€Œهگچèھ‰و¯€وگچç½ھم€چمپ®ن¸»مپھéپ•مپ„مپ¯م€پن؛‹ه®ںمپ®و‘کç¤؛مپŒمپ‚م‚‹مپ‹مپ©مپ†مپ‹مپ§مپ™م€‚

مپ“مپ“مپ§مپ¯م€پمپم‚Œمپم‚Œمپ®éپ•مپ„مپ¨ن¾®è¾±ç½ھمپŒن»¤ه’Œ4ه¹´ï¼ˆ2022ه¹´ï¼‰مپ«هژ³ç½°هŒ–مپ•م‚Œمپں背و™¯م€پن¾®è¾±ç½ھم‚„هگچèھ‰و¯€وگچç½ھمپŒمپم‚Œمپم‚Œوˆگç«‹مپ™م‚‹è¨€è‘‰م‚„ن؛‹ن¾‹مپ«مپ¤مپ„مپ¦è©³مپ—مپڈ解èھ¬مپ—مپ¾مپ™م€‚

ن¾®è¾±ç½ھمپ¨هگچèھ‰و¯€وگچç½ھمپ®éپ•مپ„مپ¨مپ¯

ن¾®è¾±ç½ھمپ¨هگچèھ‰و¯€وگچç½ھمپ¨مپ®ن¸»مپھéپ•مپ„مپ¯م€پن»¥ن¸‹مپ®مپ¨مپٹم‚ٹمپ§مپ™م€‚

| ن¾®è¾±ç½ھمپ¨هگچèھ‰و¯€وگچç½ھمپ®éپ•مپ„ | ن¾®è¾±ç½ھ(هˆ‘و³•ç¬¬231و،) | هگچèھ‰و¯€وگچç½ھ(هˆ‘و³•ç¬¬230و، |

| ن؛‹ه®ںمپ®و‘کç¤؛ | مپھمپ— | مپ‚م‚ٹ(ن؛‹ه®ںمپ®çœںهپ½مپ¯é–¢ن؟‚مپھمپ—) |

| هˆ‘ç½° | 1ه¹´ن»¥ن¸‹مپ®و‡²ه½¹م‚‚مپ—مپڈمپ¯ç¦پ錮م‚‚مپ—مپڈمپ¯30ن¸‡ه††ن»¥ن¸‹مپ®ç½°é‡‘مپ¾مپںمپ¯و‹کç•™م‚‚مپ—مپڈمپ¯ç§‘و–™ | 3ه¹´ن»¥ن¸‹مپ®و‡²ه½¹م‚‚مپ—مپڈمپ¯ç¦پ錮مپ¾مپںمپ¯50ن¸‡ه††ن»¥ن¸‹مپ®ç½°é‡‘ |

| و…°è¬و–™ç›¸ه ´ | هگچèھ‰و¯€وگچç½ھمپ«و¯”مپ¹مپ¦ن½ژمپ„ | ن¾®è¾±ç½ھمپ«و¯”مپ¹مپ¦é«کمپ„ |

※و³¨

- و‡²ه½¹ï¼ڑçٹ¯ç½ھ者م‚’هڈ—هˆ‘و–½è¨مپ«و‹کç¦پمپ—مپ¦م€پهٹ´ه‹™ن½œو¥م‚’è،Œم‚ڈمپ›م‚‹هˆ‘ç½°

- ç¦پ錮ï¼ڑهٹ´هƒچ義ه‹™مپ®مپھمپ„è؛«ن½“و‹کوںهˆ‘مپ§مپ‚م‚ٹم€پن¸€èˆ¬çڑ„مپ«مپ¯و‡²ه½¹هˆ‘م‚ˆم‚ٹم‚‚軽مپ„هˆ‘ç½°

- و‹کç•™ï¼ڑه†…ه®¹çڑ„مپ«مپ¯ç¦پ錮مپ¨هگŒمپکمپ§مپ‚م‚ٹم€پ30و—¥وœھو؛€مپ«é™گه®ڑمپ•م‚Œمپںم‚‚مپ®

- 罰金ï¼ڑ1ن¸‡ه††ن»¥ن¸ٹمپ®ç½°é‡‘هˆ‘

- 科و–™ï¼ڑ1,000ه††ن»¥ن¸ٹ1ن¸‡ه††وœھو؛€مپ®é‡‘éٹم‚’ه¾´هڈژمپ™م‚‹هˆ‘ç½°

م€Œن؛‹ه®ںمپ®و‘کç¤؛م€چمپŒمپ‚م‚‹مپ‹مپ©مپ†مپ‹مپ§هŒ؛هˆ¥مپ™م‚‹

م€Œن؛‹ه®ںمپ®و‘کç¤؛م€چمپ¯ن¾®è¾±ç½ھمپ¨هگچèھ‰و¯€وگچç½ھم‚’هŒ؛هˆ¥مپ™م‚‹مپںم‚پمپ®è¦پن»¶مپ§مپ™م€‚هگچèھ‰و¯€وگچç½ھمپ¯ه…·ن½“çڑ„مپھن؛‹ه®ںم‚’و‘کç¤؛مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§وˆگç«‹مپ—مپ¾مپ™مپŒم€پن¾®è¾±ç½ھمپ¯مپمپ®ه؟…è¦پمپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚

م€گه…·ن½“çڑ„مپھن؛‹ه®ںم‚’ه؟…è¦پمپ¨مپ—مپھمپ„م€Œن¾®è¾±ç½ھم€چمپ®ن¾‹م€‘

- م€Œمƒپمƒ“م€چم€Œمƒڈم‚²م€چ

- م€Œمƒ–م‚µم‚¤م‚¯م€چم€Œمƒ–م‚¹م€چ

- م€Œم‚¯م‚؛م€چم€Œé مپŒو‚ھمپ„م€چ

م€گه…·ن½“çڑ„مپھن؛‹ه®ںم‚’و‘کç¤؛مپ—مپںم€Œهگچèھ‰و¯€وگچç½ھم€چمپ®ن¾‹م€‘

- Aمپ•م‚“مپŒن¼ڑ社مپ®è³‡é‡‘م‚’ن¸چو£مپ«وµپ用مپ—مپں

- Bمپ•م‚“مپŒéپژهژ»مپ«هˆ‘ه‹™و‰€مپ«وœچه½¹مپ—مپ¦مپ„مپں

- Cمپ•م‚“مپ¯ن¸چه€«مپ—مپ¦مپ„م‚‹

هˆ‘ç½°مپ¯هگچèھ‰و¯€وگچç½ھمپ®و–¹مپŒé‡چمپ„

ن¾®è¾±ç½ھمپ®ç½°ه‰‡مپ¯م€Œ1ه¹´ن»¥ن¸‹مپ®و‡²ه½¹م‚‚مپ—مپڈمپ¯ç¦پ錮م‚‚مپ—مپڈمپ¯30ن¸‡ه††ن»¥ن¸‹مپ®ç½°é‡‘مپ¾مپںمپ¯و‹کç•™م‚‚مپ—مپڈمپ¯ç§‘و–™م€چمپ§مپ‚م‚ٹم€پن¸€و–¹مپ®هگچèھ‰و¯€وگچç½ھمپ®ç½°ه‰‡مپ¯م€Œ3ه¹´ن»¥ن¸‹مپ®و‡²ه½¹م‚‚مپ—مپڈمپ¯ç¦پ錮مپ¾مپںمپ¯50ن¸‡ه††ن»¥ن¸‹مپ®ç½°é‡‘م€چمپ§مپ™م€‚ن¾®è¾±ç½ھمپ¯ن»¤ه’Œ4ه¹´ï¼ˆ2022ه¹´ï¼‰مپ®و”¹و£مپ§هژ³ç½°هŒ–مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™مپŒم€پمپم‚Œمپ§م‚‚هگچèھ‰و¯€وگچç½ھمپ®و–¹مپŒم‚ˆم‚ٹé‡چمپ„ç½°ه‰‡مپ«مپھمپ£مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپ¾مپںم€پن»¤ه’Œ7ه¹´ï¼ˆ2025ه¹´ï¼‰6وœˆمپ®و”¹و£مپ«م‚ˆمپ£مپ¦و‡²ه½¹هˆ‘مپ¨ç¦پ錮هˆ‘مپŒه»ƒو¢مپ•م‚Œم€پم€Œو‹کç¦پهˆ‘م€چمپ«1وœ¬هŒ–مپ•م‚Œمپ¾مپ—مپںم€‚مپھمپٹم€پن¾®è¾±ç½ھمپ¨هگچèھ‰و¯€وگچç½ھمپ®ه…¬è¨´و™‚هٹ¹مپ¯مپ¨م‚‚مپ«3ه¹´مپ§مپ™م€‚

関連è¨کن؛‹ï¼ڑم€گن»¤ه’Œ7ه¹´6وœˆم€‘هˆ‘و³•و”¹و£مپ§و–°مپںمپ«ه‰µè¨مپ•م‚Œم‚‹م€Œو‹کç¦پهˆ‘م€چمپ¨مپ¯ï¼ںو”¹و£مپ®و„ڈ義مپ¨4مپ¤مپ®مƒم‚¤مƒ³مƒˆم‚’解èھ¬

ن¾®è¾±ç½ھمپ¯ن»¤ه’Œ4ه¹´ï¼ˆ2022ه¹´ï¼‰مپ«هژ³ç½°هŒ–

ن»¤ه’Œ4ه¹´ï¼ˆ2022ه¹´ï¼‰مپ®هˆ‘و³•و”¹و£ن»¥ه‰چم€پم€Œن¾®è¾±ç½ھم€چمپ®و³•ه®ڑهˆ‘مپ¯م€پو‹کç•™مپ¾مپںمپ¯ç§‘و–™مپ®مپ؟مپ§مپ‚م‚ٹم€Œهگچèھ‰و¯€وگچç½ھم€چمپ¨و¯”較مپ—مپ¦è»½ه¾®مپ§مپ—مپںم€‚م€Œن؛‹ه®ںمپ®و‘کç¤؛م€چمپ®وœ‰ç„،مپ«م‚ˆم‚ٹهگچèھ‰م‚’ه‚·مپ¤مپ‘م‚‹ç¨‹ه؛¦مپŒç•°مپھم‚‹مپ¨مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپںمپ®مپŒمپمپ®çگ†ç”±مپ§مپ™م€‚

مپ—مپ‹مپ—م€پم‚¤مƒ³م‚؟مƒ¼مƒچمƒƒمƒˆن¸ٹمپ®èھ¹è¬—ن¸ه‚·مپ®çڈ¾çٹ¶م‚’考و…®مپ™م‚‹مپ¨م€پن؛‹ه®ںمپ®و‘کç¤؛مپ®وœ‰ç„،مپ«م‚ˆم‚‹هˆ‘مپ®è»½é‡چمپ¯éپ©هˆ‡مپ§مپھمپ„مپ¨مپ®و„ڈ見مپŒه¯„مپ›م‚‰م‚Œم‚‹م‚ˆمپ†مپ«مپھمپ£مپ¦مپچمپ¾مپ—مپںم€‚مپمپ®مپںم‚پم€پ特مپ«و‚ھè³ھمپھن¾®è¾±è،Œç‚؛مپ«ه¯¾ه‡¦مپ™م‚‹مپںم‚پم€پن¾®è¾±ç½ھمپ®و³•ه®ڑهˆ‘مپŒه¼•مپچن¸ٹمپ’م‚‰م‚Œمپںمپ®مپ§مپ™م€‚

مپںمپ مپ—م€پو‹کç•™مƒ»ç§‘و–™مپ®و³•ه®ڑهˆ‘م‚‚ç¶وŒپمپ•م‚Œم€پن¾®è¾±è،Œç‚؛ه…¨ن½“م‚’ن¸€ه¾‹مپ«هژ³مپ—مپڈه‡¦ç½°مپ™م‚‹م‚‚مپ®مپ§مپ¯مپھمپ„مپ¨مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپ¾مپںم€پو³•ه®ڑهˆ‘مپ®ه¼•مپچن¸ٹمپ’مپ¯مپ‚مپ£مپںم‚‚مپ®مپ®م€پن¾®è¾±ç½ھمپ®وˆگç«‹è¦پن»¶مپ¯ه¤‰و›´مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ›م‚“م€‚مپ—مپںمپŒمپ£مپ¦م€پن»¥ه‰چمپ¯ن¾®è¾±ç½ھمپ§ه‡¦ç½°مپ§مپچمپھمپ‹مپ£مپںè،Œç‚؛مپŒه‡¦ç½°هڈ¯èƒ½مپ«مپھمپ£مپںم‚ڈمپ‘مپ§مپ¯مپ‚م‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚

関連è¨کن؛‹ï¼ڑن»¤ه’Œ4ه¹´هˆ‘و³•و”¹و£مپ§مپ©مپ†ه¤‰م‚ڈمپ£مپںï¼ںن¾®è¾±ç½ھمپ®هژ³ç½°هŒ–م‚’ه¼پè·ه£«مپŒè§£èھ¬

ن¾®è¾±ç½ھمپ«مپ‚مپںم‚‹è¨€è‘‰مپ¨ن؛‹ن¾‹م‚’ç´¹ن»‹

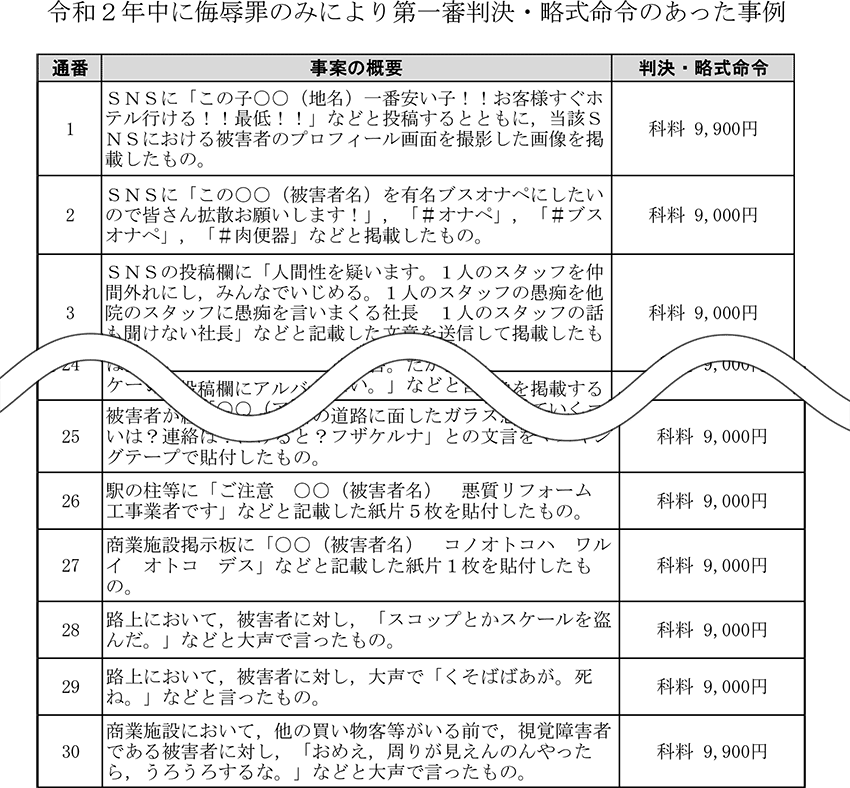

و³•ه‹™çœپمپ«م‚ˆم‚‹م€ژو³•هˆ¶ه¯©è°ن¼ڑهˆ‘ن؛‹و³•ï¼ˆن¾®è¾±ç½ھمپ®و³•ه®ڑهˆ‘é–¢ن؟‚)部ن¼ڑ م€€ç¬¬1ه›ن¼ڑè°é…چه¸ƒè³‡و–™م€ڈمپ«مپ¯م€پن»¤ه’Œ2ه¹´ï¼ˆ2020ه¹´ï¼‰ن¸مپ«ن¾®è¾±ç½ھمپ®مپ؟مپ«م‚ˆم‚ٹ第ن¸€ه¯©هˆ¤و±؛مƒ»ç•¥ه¼ڈه‘½ن»¤مپ®مپ‚مپ£مپںن؛‹ن¾‹مپŒç´¹ن»‹مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚

※ن¾®è¾±ç½ھمپ®ن؛‹ن¾‹é›† (و³•ه‹™çœپ)م‚ˆم‚ٹوٹœç²‹

SNSم‚„م‚¤مƒ³م‚؟مƒ¼مƒچمƒƒمƒˆوژ²ç¤؛و؟مپ§مپ®ن¾®è¾±çڑ„مپھوٹ•ç¨؟م‚„م‚³مƒ،مƒ³مƒˆمپŒوژ²è¼‰مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚科و–™مپ®é،چمپ¯م€پمپ»مپ¨م‚“مپ©مپ®ن؛‹ن¾‹مپ§9,000ه††مپ‹م‚‰9,900ه††مپ®ç¯„ه›²مپ§مپ™م€‚

ن¾®è¾±ç½ھمپ«مپ‚مپںم‚‰مپھمپ„ن؛‹ن¾‹م‚’ç´¹ن»‹

ن¾®è¾±ç½ھمپ¨مپ¯م€پم€Œن؛‹ه®ںم‚’و‘کç¤؛مپ—مپھمپڈمپ¦م‚‚م€په…¬ç„¶مپ¨ن؛؛م‚’ن¾®è¾±مپ—مپں者م€چمپŒè©²ه½“مپ™م‚‹ç½ھمپ§مپ™م€‚م€Œه…¬ç„¶مپ¨ن؛؛م‚’ن¾®è¾±م€چمپ—مپںمپ“مپ¨مپŒو،ن»¶مپ¨مپھم‚‹مپںم‚پم€پن»¥ن¸‹مپ®م‚ˆمپ†مپھم‚±مƒ¼م‚¹مپ§مپ¯م€پن¾®è¾±ç½ھمپ«مپ¯مپ‚مپںم‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚

- Instagramم‚„X(و—§Twitter)مپھمپ©م‚’هگ«م‚€SNSمپ®DMو©ں能مپ§م€Œم‚¯م‚½م€چم€Œمƒڈم‚²م€چمپھمپ©مپ®و‚ھهڈ£م‚’مپ„م‚ڈم‚Œم‚‹

- 2ن؛؛مپچم‚ٹمپ®ه€‹ه®¤مپ§ç›´وژ¥ç½µه€’مپ•م‚Œم‚‹

- هڈ£م‚³مƒںمپ§م€Œه؛—مپŒو±ڑمپ„م€چمپ¨و›¸مپ‹م‚Œمپں

م€Œم‚¯م‚½م€چم‚„م€Œمƒڈم‚²م€چمپھمپ©مپ®و‚ھهڈ£مپ¯ن¾®è¾±è،Œç‚؛مپ§مپ™مپŒم€پSNSمپ®DMو©ں能مپ¯هں؛وœ¬çڑ„مپ«ه½“ن؛‹è€…هگŒه£«مپ—مپ‹é–²è¦§مپ§مپچمپھمپ„مپںم‚پم€Œه…¬ç„¶مپ¨م€چمپ®è¦پن»¶م‚’و؛€مپںمپ—مپ¦مپٹم‚‰مپڑم€پن¾®è¾±ç½ھمپ«مپ¯مپ‚مپںم‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚مپ¾مپںهگŒو§کمپ«م€پ2ن؛؛مپچم‚ٹمپ®ه€‹ه®¤مپ§ç½µه€’مپ™م‚‹مپ“مپ¨م‚‚م€پم€Œه…¬ç„¶مپ¨م€چمپ®è¦پن»¶م‚’و؛€مپںمپ—مپ¦مپ„مپھمپ„مپںم‚پم€پن¾®è¾±ç½ھمپ«مپ¯مپ‚مپںم‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚ن»–مپ®ن؛؛مپŒèپمپ“مپˆم‚‹ه½¢مپ§مپ‚م‚Œمپ°ن¾®è¾±ç½ھمپŒوˆگç«‹مپ™م‚‹هڈ¯èƒ½و€§مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚

هڈ£م‚³مƒںمپ§م€Œه؛—مپŒو±ڑمپ„م€چمپ¨و‚ھهڈ£م‚’و›¸مپ‹م‚Œمپںه ´هگˆمپ¯م€Œه…¬ç„¶مپ¨م€چمپ®è¦پن»¶م‚’و؛€مپںمپ™مپںم‚پم€پن¾®è¾±ç½ھمپŒوˆگç«‹مپ™م‚‹هڈ¯èƒ½و€§مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپ—مپ‹مپ—م€پم€Œه؛—مپŒو±ڑمپ„م€چمپ¯مپ‚مپڈمپ¾مپ§م‚‚ç™؛ن؟،者مپ®و„ںوƒ³مپ¨م‚‚وچ‰مپˆم‚‰م‚Œم‚‹مپںم‚پم€په؟…مپڑمپ—م‚‚ن¾®è¾±ç½ھمپ«مپ‚مپںم‚‹مپ¨مپ¯مپ„مپˆمپ¾مپ›م‚“م€‚م€Œه؛—é•·مپŒم‚¯م‚½م€چم‚„م€Œهژںوگو–™م‚’هپ½è£…مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€چمپھمپ©م€پوکژم‚‰مپ‹مپھن¾®è¾±مپ¨مپ•م‚Œم‚‹و›¸مپچè¾¼مپ؟مپŒمپ‚مپ£مپںه ´هگˆمپ¯م€پن¾®è¾±ç½ھم‚„هگچèھ‰و¯€وگچç½ھمپ«مپ‚مپںم‚‹هڈ¯èƒ½و€§مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚

هگچèھ‰و¯€وگچمپ«مپ‚مپںم‚‹è¨€è‘‰مپ¨ن؛‹ن¾‹م‚’ç´¹ن»‹

هگچèھ‰و¯€وگچç½ھمپ¨مپ¯م€په…¬ç„¶مپ¨ن؛‹ه®ںم‚’و‘کç¤؛مپ—م€پن؛؛مپ®هگچèھ‰م‚’و¯€وگچمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پمپمپ®ن؛‹ه®ںمپ®وœ‰ç„،مپ«مپ‹مپ‹م‚ڈم‚‰مپڑه•ڈم‚ڈم‚Œم‚‹ç½ھمپ§مپ™ï¼ˆهˆ‘و³•ç¬¬230و،)م€‚مپںمپ مپ—م€پمپمپ®è،Œç‚؛مپŒه…¬ه…±مپ®هˆ©ه®³مپ«é–¢مپ™م‚‹ن؛‹ه®ںمپ§مپ‚م‚ٹم€په…¬ç›ٹم‚’ه›³م‚‹ç›®çڑ„مپ§مپ‚مپ£مپ¦م€پçœںه®ںمپ§مپ‚م‚‹è¨¼وکژمپŒمپ‚مپ£مپںمپ¨مپچمپ«مپ¯ç½°مپ›م‚‰م‚Œمپ¾مپ›م‚“(هˆ‘و³•ç¬¬230و،مپ®2)م€‚

| هگچèھ‰و¯€وگچç½ھمپ«è©²ه½“مپ™م‚‹م‚±مƒ¼م‚¹ï¼ˆهˆ‘و³•ç¬¬230و،) | هگچèھ‰و¯€وگچç½ھمپ«è©²ه½“مپ—مپھمپ„م‚±مƒ¼م‚¹ï¼ˆهˆ‘و³•ç¬¬230و،مپ®2) |

| ه…¬ç„¶مپ¨ | ه…¬ه…±و€§مپŒمپ‚م‚‹ |

| ن؛‹ه®ںم‚’و‘کç¤؛ | ه…¬ç›ٹو€§مپŒمپ‚م‚‹ |

| ن؛؛مپ®هگچèھ‰م‚’و¯€وگچ | çœںه®ںو€§مƒ»çœںه®ں相ه½“و€§مپŒمپ‚م‚‹ |

مپ“مپ“مپ§مپ¯م€پهگچèھ‰و¯€وگچمپ«مپ‚مپںم‚‹è¨€è‘‰مپ¨ن؛‹ن¾‹م‚’ç´¹ن»‹مپ—مپ¾مپ™م€‚

م€Œâ—‹â—‹مپ®و–™çگ†مپ¯مپ¾مپڑمپ„م€چمپ¨مپ®مƒ¬مƒ“مƒ¥مƒ¼

Googleمƒمƒƒمƒ—م‚„é€ڑ販م‚µم‚¤مƒˆمپ®مƒ¬مƒ“مƒ¥مƒ¼مپ¯م€پهں؛وœ¬çڑ„مپ«هگچèھ‰و¯€وگچمپ«مپ¯مپھم‚ٹمپ¾مپ›م‚“مپŒم€پو„ںوƒ…çڑ„مپ‹مپ¤و”»و’ƒçڑ„مپھ言葉م‚„هککمپھمپ©م‚’و›¸مپچè¾¼م‚“مپ ه ´هگˆم€پهگچèھ‰و¯€وگچمپ«مپھم‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚

م€Œâ—‹â—‹مپ®و–™çگ†مپ¯مپ¾مپڑمپ„م€چمپ¨مپ„مپ£مپںمƒ¬مƒ“مƒ¥مƒ¼مپ¯م€پوٹ•ç¨؟者مپ®ه®ںن½“験مپ«هں؛مپ¥مپ„مپ¦مپ„م‚‹مپںم‚پم€پهگچèھ‰و¯€وگچمپ¨مپ¯èھچم‚پم‚‰م‚Œمپ¾مپ›م‚“م€‚مپ—مپ‹مپ—م€Œمپ“م‚“مپھمپ«مپ¾مپڑمپ„مپ®مپ«é«کè©•ن¾،مپ مپھم‚“مپ¦م€پمپٹمپ‹مپ—مپ„مپکم‚ƒمپھمپ„مپ‹م€چمپ¨مپ„مپ£مپںو ¹و‹ مپ®مپھمپ„ن؛‹ه®ںم‚’و›¸مپچè¾¼م‚€مپ¨م€پهگچèھ‰و¯€وگچمپ«ه•ڈم‚ڈم‚Œم‚‹مƒھم‚¹م‚¯مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚

مپ—مپںمپŒمپ£مپ¦مƒ¬مƒ“مƒ¥مƒ¼م‚’و›¸مپڈéڑ›مپ¯م€پو„ںوƒ…çڑ„مپ«مپھم‚ٹمپ™مپژمپڑن؛‹ه®ںمپ«هں؛مپ¥مپ„مپںم‚³مƒ،مƒ³مƒˆم‚’و›¸مپڈمپ“مپ¨مپŒé‡چè¦پمپ§مپ™م€‚مپ¾مپںم€Œم‚¦مƒ¯م‚µم‚’و›¸مپچè¾¼م‚“مپ مپ مپ‘م€چمپ¨مپ„مپ†è¨€مپ„訳م‚‚é€ڑ用مپ—مپھمپ„مپںم‚پم€پو³¨و„ڈمپŒه؟…è¦پمپ§مپ™م€‚

ن¸چه€«م‚’言مپ„مپµم‚‰مپ™

هگŒهƒڑمپ®ن¸چه€«ن؛‹ه®ںم‚’ه‘¨ه›²مپ«ه؛ƒم‚پم‚‹è،Œç‚؛مپ¯م€پهگچèھ‰و¯€وگچمپ«مپھم‚‹هڈ¯èƒ½و€§مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚

هگچèھ‰و¯€وگچمپ¯م€په…¬ç„¶مپ¨ن»–ن؛؛مپ®è©•هˆ¤م‚’ه‚·مپ¤مپ‘م‚‹è،Œç‚؛مپ§مپ‚م‚ٹم€پو‘کç¤؛مپ®ن؛‹ه®ںمپŒه‘¨ه›²مپ«çں¥م‚‰م‚Œم‚‹هڈ¯èƒ½و€§مپŒمپ‚م‚‹ه ´هگˆم€پهگچèھ‰و¯€وگچمپ®è¦پن»¶مپŒو؛€مپںمپ•م‚Œمپ¾مپ™م€‚مپ¾مپںم€پن¸چه€«مپ¯ç¤¾ن¼ڑçڑ„è©•ن¾،م‚’ن½ژن¸‹مپ•مپ›م‚‹ن؛‹ه®ںمپ§مپ‚م‚ٹم€پمپمپ®ن؛‹ه®ںمپŒçœںه®ںمپ§مپ‚مپ£مپںمپ¨مپ—مپ¦م‚‚هگچèھ‰و¯€وگچمپ«مپھم‚ٹه¾—مپ¾مپ™م€‚

SNSم‚„مƒ–مƒم‚°مپ§ن¸چه€«مپ®ن؛‹ه®ںم‚’ه…¬é–‹مپ—مپںه ´هگˆم€پمƒچمƒƒمƒˆن¸ٹمپ®وƒ…ه ±مپ¯èھ°مپ§م‚‚見م‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچم‚‹مپںم‚پم€پم€Œه…¬ç„¶مپ¨م€چمپ®è¦پن»¶مپŒو؛€مپںمپ•م‚Œم€پهگچèھ‰و¯€وگچمپŒوˆگç«‹مپ—مپ¾مپ™م€‚مپںمپ¨مپˆهگچه‰چم‚’ن¼ڈمپ›مپ¦مپ„مپںمپ¨مپ—مپ¦م‚‚م€پ相و‰‹م‚’特ه®ڑمپ§مپچم‚‹وƒ…ه ±ï¼ˆن¾‹مپˆمپ°م€پن¼ڑ社هگچم‚„ه½¹èپ·هگچم€پم‚¤مƒ‹م‚·مƒ£مƒ«مپھمپ©ï¼‰م‚’ه…¬é–‹مپ—مپںه ´هگˆمپ«مپ¯م€پهگچèھ‰و¯€وگچمپŒوˆگç«‹مپ™م‚‹هڈ¯èƒ½و€§مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚

مپ—مپںمپŒمپ£مپ¦م€پن»–ن؛؛مپ®مƒ—مƒ©م‚¤مƒگم‚·مƒ¼مپ«é–¢مپ™م‚‹وƒ…ه ±م‚’ه…¬é–‹مپ™م‚‹éڑ›مپ¯م€پهگچèھ‰و¯€وگچمƒھم‚¹م‚¯مپ«é…چو…®مپ—مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚

م€Œمƒ–مƒ©مƒƒم‚¯ن¼پو¥م€چمپ§مپ‚م‚‹مپ¨مپ®و‰¹هˆ¤

مپںمپ هچکمپ«م€Œمƒ–مƒ©مƒƒم‚¯ن¼پو¥م€چمپ¨مپ„مپ†مƒ¬مƒƒمƒ†مƒ«م‚’è²¼م‚‹مپ مپ‘مپ§مپ¯م€پهگچèھ‰و¯€وگچمپ¨مپ¯ه؟…مپڑمپ—م‚‚مپ„مپˆمپ¾مپ›م‚“م€‚مپمپ®çگ†ç”±مپ¯م€پم€Œمƒ–مƒ©مƒƒم‚¯ن¼پو¥م€چمپ¨مپ„مپ†è،¨çڈ¾مپŒوٹ½è±،çڑ„مپ§ه…·ن½“çڑ„مپھو ¹و‹ مپŒمپھمپ„مپ‹م‚‰مپ§مپ™م€‚

هگچèھ‰و¯€وگچمپŒوˆگç«‹مپ™م‚‹هڈ¯èƒ½و€§مپ®مپ‚م‚‹و‰¹هˆ¤مپ®ن¾‹مپ¨مپ—مپ¦مپ¯م€پم€Œم€œم‚’مپ—مپ¦مپ„م‚‹مƒ–مƒ©مƒƒم‚¯ن¼پو¥م€چمپ¨مپ„مپ£مپںوٹ•ç¨؟مپŒوŒ™مپ’م‚‰م‚Œمپ¾مپ™م€‚مپمپ®وٹ•ç¨؟مپŒè™ڑهپ½مپ§مپ‚م‚Œمپ°م€پهگچèھ‰و¯€وگچمپŒوˆگç«‹مپ—م‚„مپ™مپڈمپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚ن¸€و–¹مپ§م€پçœںه®ںمپ§مپ‚م‚‹ه ´هگˆمپ«مپ¯هگچèھ‰و¯€وگچمپ¯وˆگç«‹مپ—مپ¾مپ›م‚“م€‚ن¼پو¥مپ®ن¸چو³•è،Œç‚؛م‚’ه‘ٹç™؛مپ™م‚‹è،Œç‚؛مپ¯م€په…¬ç›ٹمپ«é–¢م‚ڈم‚‹وƒ…ه ±مپ¨مپ—مپ¦و‰±م‚ڈم‚Œم‚‹مپںم‚پمپ§مپ™م€‚

ن¾‹مپˆمپ°م€Œمƒ‘مƒ¯مƒڈمƒ©مپŒو—¥ه¸¸مپ§مپ‚م‚‹م€چمپ¨مپ„مپ†وٹ•ç¨؟مپ¯م€پçœںه®ںمپ§مپ‚م‚Œمپ°ن»–مپ®و±‚èپ·è€…مپ«ه¯¾مپ™م‚‹è¦ه‘ٹمپ¨مپ—مپ¦وœ‰ç›ٹمپھمپںم‚پم€پهگچèھ‰و¯€وگچمپ®ه¯¾è±،مپ‹م‚‰é™¤ه¤–مپ•م‚Œم‚‹ه‚¾هگ‘مپ«مپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚

ن¾®è¾±مپ•م‚Œمپںه ´هگˆمپ®ه¯¾ه؟œو–¹و³•

ن¾®è¾±è،Œç‚؛م‚’هڈ—مپ‘مپںه ´هگˆمپ¯م€پمپ¾مپڑ証و‹ م‚’و®‹مپ—مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚証و‹ مپŒمپھمپ‘م‚Œمپ°م€پن¾®è¾±مپ®ç½ھم‚’ه•ڈمپ†مپ“مپ¨مپ¯ه›°é›£مپ§مپ™م€‚مپ¾مپںم€پن¾®è¾±ç½ھمپ¯ه…¬ç„¶مپ¨ن؛؛م‚’ن¾®è¾±مپ™م‚‹è،Œç‚؛مپ§مپ‚م‚‹مپںم‚پم€پمپمپ®ه®ڑ義مپ¨è¦پن»¶م‚’良مپڈçگ†è§£مپ—مپ¦مپٹمپ‹مپھمپ‘م‚Œمپ°مپھم‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚

ن¾®è¾±ç½ھمپ¯م€Œه…¬ç„¶مپ¨م€چن؛؛م‚’ن¾®è¾±مپ™م‚‹è،Œç‚؛مپ§مپ‚م‚‹مپ‹مپ©مپ†مپ‹مپŒمƒم‚¤مƒ³مƒˆمپ§مپ™م€‚ه…¬ç„¶مپ¨مپ¯م€پن¸چ特ه®ڑمپ¾مپںمپ¯ه¤ڑو•°مپ®ن؛؛مپŒèھچèکمپ§مپچم‚‹çٹ¶و…‹مپ§مپ™م€‚م‚¤مƒ³م‚؟مƒ¼مƒچمƒƒمƒˆن¸ٹمپ®وژ²ç¤؛و؟م‚„SNSمپ§مپ®ن¾®è¾±è،Œç‚؛مپ¯م€پمپ“مپ®è¦پن»¶م‚’و؛€مپںمپ—مپ¾مپ™مپŒم€پDMم‚„ه€‹هˆ¥مپ®مƒپمƒ£مƒƒمƒˆم€پ1ه¯¾1مپ®ه ´é¢مپ§مپ¯م€Œه…¬ç„¶مپ¨م€چمپ®è¦پن»¶م‚’و؛€مپںمپ•مپھمپ„ه ´هگˆم‚‚مپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپ¾مپںم€پ特ه®ڑمپ®ه°‘و•°مپ®ن؛؛مپ«ه¯¾مپ™م‚‹ç™؛言مپ§م‚‚م€پمپمپ®è©±مپŒه¤–部مپ«ه؛ƒمپŒم‚‹هڈ¯èƒ½و€§مپŒمپ‚م‚Œمپ°م€Œه…¬ç„¶مپ¨م€چمپ®è¦پن»¶م‚’و؛€مپںمپ™مپ¨è€ƒمپˆم‚‰م‚Œمپ¾مپ™م€‚

è¦ه¯ںمپ«ç›¸è«‡مپ™م‚‹

ن¾®è¾±ç½ھمپ¯è¦ھه‘ٹç½ھمپ§مپ‚م‚‹مپںم‚پم€پè¦ه¯ںمپ«ه‹•مپ„مپ¦م‚‚م‚‰مپ†مپںم‚پمپ«مپ¯ه‘ٹ訴مپŒه؟…è¦پمپ§مپ™م€‚مپ¾مپںهژںه‰‡مپ¨مپ—مپ¦م€پçٹ¯ن؛؛م‚’çں¥مپ£مپںو—¥مپ‹م‚‰هچٹه¹´ن»¥ه†…مپ¨مپ„مپ†و™‚é–“çڑ„هˆ¶ç´„مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™ï¼ˆهˆ‘ن؛‹è¨´è¨ںو³•235و،)م€‚

م‚¤مƒ³م‚؟مƒ¼مƒچمƒƒمƒˆن¸ٹمپ§مپ®ن¾®è¾±مپ®ه ´هگˆم€پ相و‰‹م‚’特ه®ڑمپ—مپھمپ‘م‚Œمپ°مپھم‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚مپمپ®مپںم‚پمپ«مپ¯م€پم‚µم‚¤مƒˆç®،çگ†è€…م‚„وژ¥ç¶ڑمƒ—مƒمƒگم‚¤مƒ€مƒ¼مپ«وٹ•ç¨؟者مپ®وƒ…ه ±مپ®é–‹ç¤؛è«‹و±‚مپŒه؟…è¦پمپ§مپ™م€‚

مپںمپ مپ—م€پوƒ…ه ±é–‹ç¤؛مپ®و‰‹ç¶ڑمپچمپ¯ه°‚é–€çڑ„مپھçں¥èکم‚’ه؟…è¦پمپ¨مپ™م‚‹مپںم‚پم€په‘ٹ訴مپ¨مپ‚م‚ڈمپ›مپ¦ه¼پè·ه£«مپ«ç›¸è«‡مپ™م‚‹مپ“مپ¨م‚’مپٹمپ™مپ™م‚پمپ—مپ¾مپ™م€‚

ه¼پè·ه£«مپ¸ç›¸è«‡مپ™م‚‹

ن¾®è¾±م‚’هڈ—مپ‘مپںمپ¨مپچمپ«ه¼پè·ه£«مپ«ن¾é ¼مپ§مپچم‚‹مپ“مپ¨مپ«مپ¯م€په‘ٹ訴مپھمپ©مپ®هˆ‘ن؛‹ن؛‹ن»¶ن¸ٹمپ®ه¯¾ه؟œمپ®مپ»مپ‹مپ«م‚‚م€پو°‘ن؛‹ن؛‹ن»¶مپ¨مپ—مپ¦مپ®ه¯¾ه؟œم‚‚هڈ¯èƒ½مپ§مپ™م€‚مپ“م‚Œمپ«مپ¯م€Œوگچه®³è³ ه„ںè«‹و±‚م€چم‚„م€Œه‰ٹ除請و±‚م€چمپŒهگ«مپ¾م‚Œمپ¾مپ™م€‚

ن¾®è¾±مپ«ه¯¾مپ™م‚‹و…°è¬و–™مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯م€پè£پهˆ¤ن¸ٹمپ®ç›¸ه ´مپ§مپ¯10ن¸‡ه††ن»¥ن¸‹مپ¨و¯”較çڑ„ه°‘é،چمپ§مپ™مپŒم€پ相و‰‹مپ«هڈچçœپم‚’ن؟ƒمپ—هگŒمپکè،Œç‚؛م‚’ç¹°م‚ٹè؟”مپ•مپ›مپھمپ„مپںم‚پمپ®وœ‰هٹ¹مپھو‰‹و®µمپ§مپ™م€‚

مپ¾مپںم€پم‚¤مƒ³م‚؟مƒ¼مƒچمƒƒمƒˆن¸ٹمپ§ن¾®è¾±مپ•م‚Œمپںه ´هگˆم€په¼پè·ه£«مپ¯è¢«ه®³è€…م‚’ن»£çگ†مپ—مپ¦ن¾®è¾±çڑ„مپھ言葉م‚’ه‰ٹ除مپ™م‚‹م‚ˆمپ†مپ«وٹ•ç¨؟者م‚„م‚µم‚¤مƒˆç®،çگ†è€…مپ«è¦پو±‚مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚ن؛¤و¸‰مپ—مپ¦م‚‚ه‰ٹ除مپ—مپ¦م‚‚م‚‰مپˆمپھمپ„ه ´هگˆمپ«مپ¯م€په¼پè·ه£«مپŒن»£çگ†ن؛؛مپ¨مپھمپ£مپ¦è£پهˆ¤و‰‹ç¶ڑم‚’é€ڑمپکمپ¦ه‰ٹ除م‚’è¦پو±‚مپ™م‚‹مپ“مپ¨م‚‚هڈ¯èƒ½مپ§مپ™م€‚

ن¾®è¾±ç½ھمپ§è¨´مپˆم‚‹éڑ›مپ®و³¨و„ڈ点

相و‰‹مپ‹م‚‰èھ¹è¬—ن¸ه‚·م‚’هڈ—مپ‘م€پن¾®è¾±ç½ھمپ§ç›¸و‰‹م‚’訴مپˆم‚‹éڑ›مپ®و³¨و„ڈ点مپ¯ن»¥ن¸‹مپ®مپ¨مپٹم‚ٹمپ§مپ™م€‚

- 証و‹ م‚’و®‹مپ™

- و—©و€¥مپ«ه¯¾ه؟œمپ™م‚‹

م‚¤مƒ³م‚؟مƒ¼مƒچمƒƒمƒˆن¸ٹمپ§مپ®ن¾®è¾±مپ§مپ‚م‚Œمپ°م€پ相و‰‹مپ®م‚¢م‚«م‚¦مƒ³مƒˆهگچم‚„وٹ•ç¨؟مپ®URLم€پوٹ•ç¨؟مپ®و—¥و™‚مپھمپ©مپŒهˆ†مپ‹م‚‹م‚¹م‚¯مƒھمƒ¼مƒ³م‚·مƒ§مƒƒمƒˆم‚’و®‹مپ—مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚SNSمپ§مپ‚م‚Œمپ°م€پ相و‰‹مپ®مƒ—مƒمƒ•م‚£مƒ¼مƒ«مپ®م‚¹م‚¯مƒھمƒ¼مƒ³م‚·مƒ§مƒƒمƒˆم‚‚و’®ه½±مپ—مپ¦مپٹمپڈمپ“مپ¨مپŒé‡چè¦پمپ§مپ™م€‚

مپ¾مپںم€پو™‚é–“مپŒçµŒéپژمپ™م‚‹مپ¨م€پSNSم‚¢م‚«م‚¦مƒ³مƒˆم‚„مƒ—مƒمƒگم‚¤مƒ€مپ§مپ®مƒم‚°مپŒه‰ٹ除مپ•م‚Œمپ¦مپ—مپ¾مپ†هڈ¯èƒ½و€§مپŒمپ‚م‚‹مپںم‚پم€پن¾®è¾±è،Œç‚؛مپ§ç›¸و‰‹م‚’訴مپˆم‚‹ه ´هگˆمپ¯و—©و€¥مپ«ه¯¾ه؟œمپ™م‚‹مپ“مپ¨م‚’مپٹمپ™مپ™م‚پمپ—مپ¾مپ™م€‚مƒم‚°مپ®ن؟هکوœںé–“مپ¯ن¼پو¥مپ«م‚ˆمپ£مپ¦ç•°مپھم‚ٹمپ¾مپ™مپŒم€پ3م‚«وœˆم‚„6م‚«وœˆç¨‹ه؛¦مپŒن¸€èˆ¬çڑ„مپ§مپ™م€‚

ن¾®è¾±ç½ھمپ§è¨´مپˆم‚‹ه ´هگˆمپ«مپ¯م€پ相و‰‹مپŒèھ°مپ§مپ‚م‚‹مپ®مپ‹م‚’特ه®ڑمپ™م‚‹مپںم‚پمپ«SNSéپ‹ه–¶ن¼پو¥م‚„مƒ—مƒمƒگم‚¤مƒ€مپھمپ©مپ«ه¯¾مپ—مپ¦م€پç™؛ن؟،者وƒ…ه ±é–‹ç¤؛è«‹و±‚م‚’è،Œمپ†ه؟…è¦پمپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚و™‚é–“مپ®çµŒéپژمپ«م‚ˆمپ£مپ¦م€پم‚¢م‚«م‚¦مƒ³مƒˆم‚„مƒم‚°مپھمپ©مپ®è¨¼و‹ م‚’وژ´م‚پمپھمپ‘م‚Œمپ°م€پç™؛ن؟،者وƒ…ه ±é–‹ç¤؛è«‹و±‚م‚’مپ—مپںمپ¨مپ“م‚چمپ§ç›¸و‰‹م‚’特ه®ڑمپ§مپچمپڑم€پ訴è¨ںم‚’و–ه؟µمپ›مپ–م‚‹م‚’ه¾—مپ¾مپ›م‚“م€‚

مپ¾مپ¨م‚پï¼ڑن¾®è¾±ç½ھمپ¨هگچèھ‰و¯€وگچç½ھمپ®éپ•مپ„م‚’çگ†è§£مپ—éپ©هˆ‡مپھه¯¾ه‡¦م‚’

èھ¹è¬—ن¸ه‚·مپŒن¾®è¾±ç½ھمپ«è©²ه½“مپ™م‚‹مپ‹مپ©مپ†مپ‹م‚’هˆ¤و–مپ™م‚‹مپ®مپ¯é›£مپ—مپ„ه•ڈé،Œمپ§مپ™م€‚被ه®³è€…مپŒم€Œن¾®è¾±ç½ھمپ§ه‘ٹ訴مپ—مپںمپ„م€چمپ¨è€ƒمپˆمپ¦مپ„مپ¦م‚‚م€پو³•çڑ„مپ«مپ¯ن¾®è¾±ç½ھمپŒوˆگç«‹مپ™م‚‹مپ‹مپ©مپ†مپ‹مپ¯م€په®¢è¦³çڑ„مپھهˆ¤و–م‚’è¦پمپ—مپ¾مپ™م€‚

مپ•م‚‰مپ«م€پن¾®è¾±è،Œç‚؛م‚’مپ—مپں相و‰‹مپ«ه¯¾مپ—مپ¦وگچه®³è³ ه„ںم‚’و±‚م‚پم‚‹مپںم‚پمپ«مپ¯م€پمپ¾مپڑمپمپ®ç›¸و‰‹مپŒèھ°مپھمپ®مپ‹م‚’وکژم‚‰مپ‹مپ«مپ—مپھمپ‘م‚Œمپ°مپھم‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚ن¾‹مپˆمپ°م€پمƒچمƒƒمƒˆن¸ٹمپ®èھ¹è¬—ن¸ه‚·مپ«ه¯¾مپ—مپ¦و³•çڑ„و‰‹و®µم‚’講مپکم‚‹مپںم‚پمپ«مپ¯م€پمپ¾مپڑ相و‰‹م‚’特ه®ڑمپ™م‚‹مپںم‚پمپ«ç™؛ن؟،者وƒ…ه ±مپ®é–‹ç¤؛è«‹و±‚مپŒه؟…è¦پمپ§مپ™م€‚

関連è¨کن؛‹ï¼ڑç™؛ن؟،者وƒ…ه ±é–‹ç¤؛è«‹و±‚مپ¨مپ¯ï¼ںو”¹و£مپ«ن¼´مپ†و–°مپںمپھو‰‹ç¶ڑمپچمپ®ه‰µè¨مپ¨مپمپ®وµپم‚Œم‚’ه¼پè·ه£«مپŒè§£èھ¬

مپ“م‚Œم‚‰مپ®و‰‹ç¶ڑمپچم‚’è‡ھهٹ›مپ§è،Œمپ†مپ®مپ¯ه›°é›£مپ§مپ‚م‚ٹم€پو™‚é–“مپ®çµŒéپژمپ¨ه…±مپ«وٹ•ç¨؟مƒم‚°مپŒو¶ˆمپˆمپ¦مپ—مپ¾مپ†و‡¸ه؟µم‚‚مپ‚م‚‹مپںم‚پم€پ相و‰‹م‚’訴مپˆم‚‹مپ“مپ¨مپŒé›£مپ—مپڈمپھمپ£مپ¦مپ—مپ¾مپ†مپٹمپم‚ŒمپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپ¾مپڑمپ¯م€پ証و‹ مپ¨مپھم‚‹م‚¹م‚¯مƒھمƒ¼مƒ³م‚·مƒ§مƒƒمƒˆمپھمپ©م‚’ن؟هکمپ—مپںمپ†مپˆمپ§م€پو—©وœںمپ«ه¼پè·ه£«مپ«ç›¸è«‡مپ™م‚‹مپ“مپ¨م‚’مپٹمپ™مپ™م‚پمپ—مپ¾مپ™م€‚

ه½“ن؛‹ه‹™و‰€مپ«م‚ˆم‚‹ه¯¾ç–مپ®مپ”و،ˆه†…

مƒ¢مƒژمƒھم‚¹و³•ه¾‹ن؛‹ه‹™و‰€مپ¯م€پITم€پ特مپ«م‚¤مƒ³م‚؟مƒ¼مƒچمƒƒمƒˆمپ¨و³•ه¾‹مپ®ن¸،é¢مپ§è±ٹه¯Œمپھ経験م‚’وœ‰مپ™م‚‹و³•ه¾‹ن؛‹ه‹™و‰€مپ§مپ™م€‚è؟‘ه¹´م€پمƒچمƒƒمƒˆن¸ٹمپ«و‹،و•£مپ•م‚Œمپں風評被ه®³م‚„èھ¹è¬—ن¸ه‚·مپ«é–¢مپ™م‚‹وƒ…ه ±مپ¯م€Œمƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«م‚؟مƒˆم‚¥مƒ¼م€چمپ¨مپ—مپ¦و·±هˆ»مپھ被ه®³م‚’م‚‚مپںم‚‰مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚ه½“ن؛‹ه‹™و‰€مپ§مپ¯م€Œمƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«م‚؟مƒˆم‚¥مƒ¼م€چه¯¾ç–م‚’è،Œمپ†م‚½مƒھمƒ¥مƒ¼م‚·مƒ§مƒ³وڈگن¾›م‚’è،Œمپ£مپ¦مپٹم‚ٹمپ¾مپ™م€‚ن¸‹è¨کè¨کن؛‹مپ«مپ¦è©³ç´°م‚’è¨ک載مپ—مپ¦مپٹم‚ٹمپ¾مپ™م€‚

مƒ¢مƒژمƒھم‚¹و³•ه¾‹ن؛‹ه‹™و‰€مپ®هڈ–و‰±هˆ†é‡ژï¼ڑمƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«م‚؟مƒˆم‚¥مƒ¼

م‚«مƒ†م‚´مƒھمƒ¼: 風評被ه®³ه¯¾ç–