【令和7年4月・10月施行】「育児・介護休業法」の改正ポイントを解説

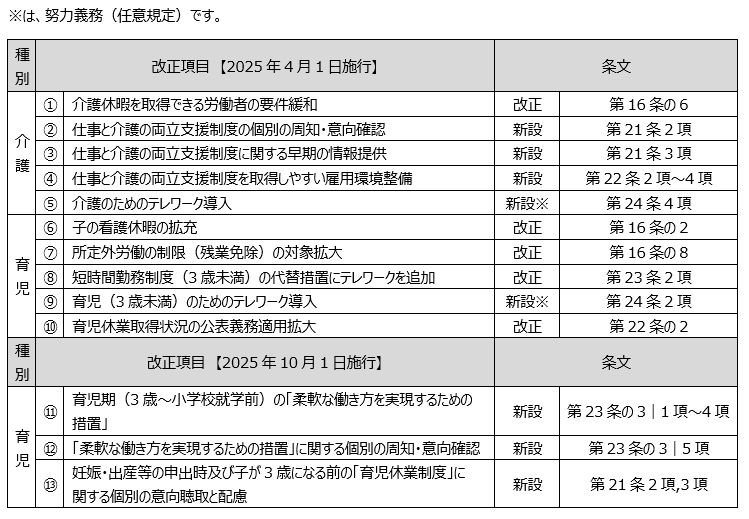

令和7年(2025年)4月・10月に「育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)」及び「次世代育成支援対策推進法」の改正法が施行されます。

„ÇÇ„Å®„ÇÇ„Å®„Åì„ÅÆÊ≥ïÂæã„ÅåÂà∂ÂÆö„Åï„Çå„ÅüË∂£Êó®„ÅØ„ÄŶä®݄ÇÑÂá∫ÁÄÅËÇ≤ÂÖê„ÄÅÂÆ∂Êóè„ÅƉªãË≠∑Á≠â„ÅÆ„É©„ǧ„Éï„Çπ„É܄ɺ„Ç∏„ÅƧâÂåñ„Å´„Çà„ÇãÂä¥ÂÉçËÄÖ„ÅÆÈõ¢ËÅ∑„ÇíÈò≤„Åê„Åì„Å®„Å´„ÅÇ„Çä„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ

„Åì„ÅÆÊîπÊ≠£„Å´„Çà„Çä„Äʼnªï‰∫ã„Å®ËÇ≤ÂÖê„ɪ‰ªãË≠∑„ÅƉ∏°Á´ã„ÇíÁõÆÊåá„Åô„Ä剺ëÊ•≠ÂèñÂæóÂà∂Â∫¶„Äç„ÅÝ„Åë„Åß„Å™„Åè„ÄÅ„ÄåÊüî˪ü„Å™ÂÉç„ÅçÊñπ„ÅÆÁí∞¢ÉÊï¥ÂÇô„Äç„Å´„ÇÇÈáçÁÇπ„ÅåÁΩÆ„Åã„Çå„ÄÅÂæìÊù•„ÅÆÂà∂Â∫¶„ÅÆÊã°ÂÖքɪ˶ʼnª∂Á∑©Âíå„ÇÑ„É܄ɨ„É؄ɺ„ÇØ„ÅÆÊ¥ªÁř„Å©„Å剺ÅÊ•≠„Å´Áæ©ÂãôÂåñ„Åï„Çå„Åæ„Åó„Åü„ÄljºÅÊ•≠ÂÅ¥„ÅØ„ÄÅ„Åì„ÅÆÊîπÊ≠£„ÇíÊ≠£„Åó„ÅèÁêÜËߣ„Åó„ÄÅÁ§æÂÜÖ„ÅÆÂà∂Â∫¶„ɪ˶èÁ®ãÁ≠â„ÇíÈÅ©Âàá„Å´Êï¥ÂÇô„ÅóÁõ¥„ÅôÂøÖ˶ńÅå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ

„Åì„Åì„Åß„ÅØ„ÄÅÊîπÊ≠£„Åï„Çå„ÅüËÇ≤ÂÖê„ɪ‰ªãË≠∑‰ºëÊ•≠Ê≥ï„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÄÅÈÝÖÁõÆ„Åî„Å®„Å´ÊîπÊ≠£„ÅÆ„Éù„ǧ„É≥„Éà„ÇíËߣ˙¨„Åó„Åæ„Åô„ÄÇ

この記事の目次

育児・介護休業法の制度趣旨と改正ポイント

「育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)」及び「次世代育成支援対策推進法」の一部を改正する法律が、令和6年(2024年)5月24日に成立し、同年5月31日に公布されました(令和6年法律第42号)。

令和7年(2025年)4月・10月に、改正法が施行されます。令和3年(2021年)の改正は、男性の育児休業取得を促進することに重点を置いたものでした。この改正によって男性の育児休業取得率は大幅に上昇したものの、女性に比べ依然大きな差があります。

Áî∑ÊÄß„ÅåËÇ≤ÂÖꉺëÊ•≠„ÇíÂèñÂæó„Åó„Å™„ÅÑÁêÜÁŮ„Åó„Ŷ„ÅØ„ÄÅËÅ∑ÂÝ¥„Åå‰æùÁÑ∂„Å®„Åó„ŶËÇ≤ÂÖꉺëÊ•≠„ÇíÂèñ„Çä„Å•„Çâ„ÅÑÈõ∞Âõ≤Ê∞ó„Åß„ÅÇ„Çã„Åì„Å®„ÄÅÊ•≠Âãô„ÅÆÈÉΩÂêà„Å´„Çà„ÇäÂèñ„Çå„Å™„ÅÑ„Åì„Å®Á≠â„ÅåÊåô„Åí„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„Åì„Å®„Åã„Çâ„ÄʼnºÅÊ•≠„Å´„Åä„ÅфŶËÇ≤ÂÖꉺëÊ•≠„ÇíÂèñÂæó„Åó„ÇÑ„Åô„ÅÑËÅ∑ÂÝ¥Áí∞¢ɄÅÆÊï¥ÂÇô„ÇÑÊ©üÈÅãÈÜ∏Êàê„Å´Âèñ„ÇäÁµÑ„ÇÄ„Åì„Å®„ÅåÈáç˶ńÅß„Åô„ÄÇ

‰∏ÄÊñπ„ÄʼnªãË≠∑„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÅØ„ÄÅÂæìÊ•≠Âì°„ÅƉªãË≠∑Èõ¢ËÅ∑„ÅØÊ∑±Â઄řÂïèÈ°å„Å´„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ„Åù„ÅÆ˶ÅÂõÝ„ÅØ„ÄÅÂã§ÂãôÂÖà„ÇÑÂÆ∂Êóè„ɪ‰ªãË≠∑„ǵ„ɺ„Éì„Çπ„Ŵ˵∑ÂõÝ„Åô„Çã„ÇÇ„ÅÆ„Å™„Å©„Åï„Åæ„Åñ„Åæ„Å™„ÇÇ„ÅÆ„Åå„ÅÇ„Çã„Å®ËÄÉ„Åà„Çâ„Çå„Åæ„Åô„Åå„ÄÅÁ§æÂÜÖ„Å߉ªãË≠∑‰∏°Á´ãÊîØÊè¥Âà∂Â∫¶Á≠â„ÅåÊ籠ţ„Ŷ„ÅÑ„Çã„Å´„ÇÇ„Åã„Åã„Çè„Çâ„Åö„ÄÅÂà∂Â∫¶„ÅÆÂÜÖÂÆπ„ÇÑÂà©Áî®ÊâãÁ∂öÁ≠â„ÇíÁü•„Çâ„Å™„Åã„Å£„Åü„Åü„ÇÅ„Å´Âà©ÁÅåÈÄ≤„Çì„Åß„ÅÑ„Å™„ÅÑ„Åì„Å®„Çlj∏ÄÂõÝ„Å®„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„ÇãÂèØËÉΩÊÄß„ÅåËÄÉ„Åà„Çâ„Çå„Åæ„Åô„ÄÇ

そこで、令和6年の改正では、男女ともに仕事と育児・介護の両立を実効的なものとするため、子の年齢に応じた「柔軟な働き方を実現するための措置」の拡充、男性の育児休業取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護両立支援制度等の強化の措置を講じることが義務化されました。

役割そのものを変更せず、仕事量や働き方の調整を行うことで、キャリア形成を支援する体制を整えることが制度趣旨です。

参考:厚生労働省|育児・介護休業法について

„ÄåËÇ≤ÂÖê„ɪ‰ªãË≠∑‰ºëÊ•≠Ê≥ï„ÄçÁ≠â„ÅÆÊîπÊ≠£Ê≥ï„Å®ÊñΩË°åÊó•„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÅØ„Äʼn∏ãË®ò„ÅƉ∏Ä˶ßË°®„Çí„Åî˶߄Åè„ÅÝ„Åï„ÅÑ„ÄÇ

【令和7年4月施行】介護両立支援制度等の5つの改正ポイント

‰ª§Âíå7Âπ¥Ôºà2025Âπ¥Ôºâ4Êúà1Êó•„Å´ÊñΩË°å„Åï„Çå„Çã„ÄåËÇ≤ÂÖê„ɪ‰ªãË≠∑‰ºëÊ•≠Ê≥ï„Äç„ÅÆ„Ä剪ãË≠∑Èñ¢‰øÇ„Äç„ÅÆÊîπÊ≠£Ê≥ï5ÈÝÖÁõÆ„Å´„ŧ„ÅфŶ„Éù„ǧ„É≥„Éà„ÇíËߣ˙¨„Åó„Åæ„Åô„ÄÇ

介護休業を取得できる労働者の要件緩和

„Ä剪ãË≠∑‰ºëÊ•≠„Äç„ÇíÂèñÂæó„Åß„Åç„ÇãÂä¥ÂÉçËÄÖ„ÅÆÈõáÁî®ÊúüÈñì„ÅÆ˶ʼnª∂„ÅåÁ∑©Âíå„Åï„Çå„ÄÅÂ䥉ΩøÂçîÂÆö„Å´„Çà„ÇãÁ∂ôÁ∂öÈõáÁî®ÊúüÈñì 6„ÅãÊúàÊú™Ê∫Ä„ÅÆÈô§Â§ñ˶èÂÆö„ÅåªÉÊ≠¢„Åï„Çå„ÄÅÈı„ÅÆÊâÄÂÆöÂä¥ÂÉçÊó•Êï∞„Åå2Ê󕉪•‰∏ä„ÅÆÂä¥ÂÉçËÄÖ„ÅåÂØæ˱°„Å®„Åï„Çå„Åæ„Åó„ÅüÔºà‰ªãË≠∑‰øùÈô∫Âà∂Â∫¶„ÅÆÈõáÁøùÈô∫ÂäÝÂÖ•ÊúüÈñì„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÅاâÊõ¥„ÅÇ„Çä„Åæ„Åõ„ÇìÔºâ„ÄÇ

継続雇用期間 6か月未満の労働者を介護休暇の対象外としている企業は、就業規則を改定し、周知する必要があります。

介護両立支援制度等の個別の周知・意向確認

Âä¥ÂÉçËÄÖ„Åå‰∫ãÊ•≠‰∏ª„Å´„ÄÅÂÆ∂Êóè„ÅƉªãË≠∑„Å´Áõ¥Èù¢„Åó„ÅüÊó®„ÇíÁî≥„ÅóÂá∫„ÅüÊôÇ„Å´„ÄʼnªãË≠∑‰∏°Á´ãÊîØÊè¥Âà∂Â∫¶Á≠â„Å´„ŧ„ÅфŶÂÄãÂà•„ÅÆÂë®Áü•„ɪÊÑèÂêëÁ¢∫Ë™ç„ÇíË°å„ÅÜ„Åì„Å®„ÅåÁæ©ÂãôÂåñ„Åï„Çå„Åæ„Åó„Åü„ÄÇÂë®Áü•‰∫ãÈÝÖ„ÅØ„Äʼnª•‰∏ã„ÅÆÂà∂Â∫¶„Å´ÂäÝ„Åà„ÄÅÁî≥Âá∫ÂÖà„Å´„ŧ„ÅфŶÂë®Áü•„Åó„ÄÅÊÑèÂêëÁ¢∫Ë™ç„Çí„Åó„Å™„Åë„Çå„Å∞„Å™„Çä„Åæ„Åõ„Çì„ÄÇÂà∂Â∫¶Âà©ÁÇíÊéß„Åà„Åï„Åõ„Çã„Çà„ÅÜ„Å™„Åì„Å®„ÇíË°å„ÅÜ„Åì„Å®„ÅØ„ÄÅÁ¶ÅÊ≠¢„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ

1:介護休業制度

- 休業期間: 最大93日間(3回まで分割取得可能)

- 対象家族の範囲:配偶者・父母・子・配偶者の父母 ・同居しかつ扶養している祖父母や兄弟姉妹及び孫

2:介護両立支援制度

- ‰ªãË≠∑‰ºëÊöáÂà∂Â∫¶Ôºö ÂÆ∂Êóè1‰∫∫„Å´„ŧ„ÅçÂπ¥5Êó•Ôºà˧áÊï∞„ÅÆÂÝ¥Âêà„ÅØÊúħß10Êó•Ôºâ„ÅƉºëÊöáÔºàÂçäÊó•Âçò‰Ωç„ɪÊôÇÈñìÂçò‰ΩçÂèØÔºâ

- 時短勤務制度

- „Éï„ɨ„ÉÉ„ÇØ„Çπ„Çø„ǧ„ÉÝÂà∂Â∫¶

- 時差出勤

- 残業免除

3:介護休業給付金制度

- ÈõáÁøùÈô∫ÂäÝÂÖ•ÊúüÈñì„ÅåÈÄöÁÆó1Âπ¥ÈñìÔºàÁõ¥Ëøë2Âπ¥ÈñìÔºâ„ÅÆÂä¥ÂÉçËÄÖ„ÅƉºëÊ•≠‰∏≠„Å´„ÄÅ„Ä剪ãË≠∑‰ºëÊ•≠Áµ¶‰ªòÈáëÔºàË≥ÉÈáë„ÅÆÁ¥Ñ67%Ôºâ„Äç„ÅåÊîØÁµ¶

ÂÄãÂà•Âë®Áü•„ɪÊÑèÂêëÁ¢∫Ë™ç„ÅÆÊñπÊ≥ï„ÅØ„ÄÅÈù¢Ë´áÔºà„Ç™„É≥„É©„ǧ„É≥ÂèØÔºâ„Åæ„Åü„ÅØÊõ∏Èù¢„ÅƉ∫§‰ªò„Åß„Åô„Åå„ÄÅÂä¥ÂÉçËÄÖ„ÅåÂ∏åÊúõ„Åó„ÅüÂÝ¥Âêà„ÅØ„ÄÅFAX„ɪÈõªÂ≠ê„É°„ɺ„É´Á≠âÔºàÁ§æÂÜքǧ„É≥„Éà„É©„Éç„ÉÉ„Éà„ɪSNSÔºâ„ÅßË°å„ÅÜ„Åì„Å®„ÇÇ„Åß„Åç„Åæ„ÅôÔºàÊõ∏Èù¢„Å´Âá∫Âäõ„Åß„Åç„Çã„ÇÇ„ÅÆ„Å´Èôê„ÇãÔºâ„ÄÇ

Áî≥Âá∫ÊñπÊ≥ï„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÅØ„ÄÅÊ≥§„ÅÆÊåáÂÆö„ÅØ„Å™„ÅÑ„Åü„ÇÅÂè£ÈÝ≠„Åß„ÇÇÂèØËÉΩ„Åß„Åô„Älj∫ãÊ•≠‰∏ª„ÅåÊåáÂÆö„Åó„ÅüÊñπÊ≥ï„Å´„Çà„Çâ„Å™„ÅÑÁî≥Âá∫„Åå„ÅÇ„Å£„ÅüÂÝ¥Âêà„Åß„ÇÇ„ÄÅÊé™ÁΩÆÔºàÂÄãÂà•„ÅÆÂë®Áü•„ɪÊÑèÂêëÁ¢∫Ë™çÔºâ„ÅØÂÆüÊñΩ„Åó„Å™„Åë„Çå„Å∞„Å™„Çä„Åæ„Åõ„Çì„ÄÇÂä¥ÂÉçËÄÖ„ÅåÁî≥Âá∫„Çí„Åó„ÄÅ„Åæ„Åü„ÅØÊé™ÁΩÆ„Åå˨õ„Åò„Çâ„Çå„Åü„Åì„Å®„ÇíÁêÜÁŮ„Åó„Åü„ÄÅËߣÈõá„Åù„ÅƉªñ„ÅƉ∏çÂà©ÁõäÂèñÊⱄÅÑ„ÅØÁ¶ÅÊ≠¢„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ

‰ªãË≠∑‰∏°Á´ãÊîØÊè¥Âà∂Â∫¶Á≠â„Å´Èñ¢„Åô„ÇãÊó©Êúü„ÅÆÊÉÖÂݱÊèê‰æõ

‰ªãË≠∑‰øùÈô∫„ÅÆÁ¨¨2Âè∑Ë¢´‰øùÈô∫ËÄÖ„Å®„Å™„Çã„Çø„ǧ„Éü„É≥„Ç∞ÔºàÊ∫Ä40Ê≠≥„ÅƱû„Åô„ÇãÂπ¥Â∫¶ÔΩûÊ∫Ä40Ê≠≥„ÅÆ1Âπ¥Âæå„Åæ„ÅßÔºâ„Åß„Äʼn∏°Á´ãÊîØÊè¥Âà∂Â∫¶Á≠â„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÅÆÊÉÖÂݱÊèê‰æõ„ÅåÁæ©ÂãôÂåñ„Åï„Çå„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ

‰∏äË®ò„ÅÆ1‰ªãË≠∑‰ºëÊ•≠Âà∂Â∫¶„ɪ2‰ªãË≠∑‰∏°Á´ãÊîØÊè¥Âà∂Â∫¶„ɪ3‰ªãË≠∑‰ºëÊ•≠Áµ¶‰ªòÈáëÂà∂Â∫¶„Å´ÂäÝ„Åà„ÄÅÁî≥Âá∫ÂÖà„Å´„ŧ„ÅфŶÊÉÖÂݱÊèê‰æõ„Çí„Åó„Å™„Åë„Çå„Å∞„Å™„Çä„Åæ„Åõ„Çì„ÄÇ

併せて、介護保険制度(被介護者の利用制度)についても周知することが望ましいとされています。

„Åì„ÅÆÊÉÖÂݱÊèê‰æõ„ÅØÂÄãÂà•„Å´Ë°å„ÅÜÂøÖ˶ńÅØ„ÅÇ„Çä„Åæ„Åõ„Çì„Åå„ÄÅÂæìÊ•≠Âì°ÂÅ¥„Åã„Çâ„ÅÆÁî≥Âá∫„Åå„Å™„Åè„Ŷ„ÇÇÁæ©Âãô‰ªò„Åë„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÇÇ„ÅÆ„Åß„Åô„ÅÆ„Åß„ÄÅÂæìÊ•≠Âì°„ÅÆÂπ¥ÈΩ¢„ÇíÊääÊè°„Åó„Ŷ„Åä„ÅèÂøÖ˶ńÅå„ÅÇ„Çã„Åß„Åó„Çá„ÅÜ„ÄÇ

ÊÉÖÂݱÊèê‰æõ„ÅÆÊñπÊ≥ï„ÅØ„ÄÅÈù¢Ë´áÔºà„Ç™„É≥„É©„ǧ„É≥ÂèØÔºâ„ɪÊõ∏Èù¢‰∫§‰ªò„ɪFAX„ɪÈõªÂ≠ê„É°„ɺ„É´Á≠âÔºàSNS„ɪÁ§æÂÜքǧ„É≥„Éà„É©„Éç„ÉÉ„ÉàÔºâ„ÅÆ„ÅÑ„Åö„Çå„Åã„Çí‰∫ãÊ•≠‰∏ª„ÅåËá™ÁŴÈÅ∏Êäû„Åß„Åç„Åæ„ÅôÔºàÈõªÂ≠ê„É°„ɺ„É´Á≠â„ÅØÊõ∏Èù¢„ÅÆÂá∫Âäõ„Çí˶ńÅó„Åæ„Åõ„ÇìÔºâ„ÄÇ

介護両立支援制度等を取得しやすい雇用環境整備

‰∫ãÊ•≠‰∏ª„Å´„ÅØ„ÄʼnªãË≠∑‰ºëÊ•≠„ÇщªãË≠∑‰∏°Á´ãÊîØÊè¥Âà∂Â∫¶„ÇíÂà©ÁÅó„ÇÑ„Åô„ÅÑËÅ∑ÂÝ¥Áí∞¢ɄÅ∏Êï¥ÂÇô„Åô„Çã„Åü„ÇÅ„Äʼnª•‰∏ã„ÅÆ„ÅÑ„Åö„Çå„Åã1‰ª•‰∏ä„ÅÆÊé™ÁΩÆ„ÇíË°å„ÅÜ„Åì„Å®„ÅåÁæ©Âãô‰ªò„Åë„Çâ„Çå„Åæ„Åó„ÅüÔºàÈÅ∏ÊäûÁöÑÁæ©ÂãôÊé™ÁΩÆÔºâ„ÄÇ

可能な限り、限定せず措置を行うことが望ましいとされています。

- ‰ªãË≠∑‰ºëÊ•≠„ɪ‰ªãË≠∑‰∏°Á´ãÊîØÊè¥Âà∂Â∫¶„Å´Èñ¢„Åô„ÇãÁÝî‰øÆ„ÅÆÂÆüÊñΩ

- 上記に関する相談体制の整備(相談窓口設置)

- 上記の取得・利用に関する事例収集・提供

- 上記の取得・利用の促進に関する方針の周知

介護のためのテレワーク導入

介護を行う労働者が、テレワークを選択できるよう措置を講ずることが、事業主の努力義務とされました。

„É܄ɨ„É؄ɺ„ÇØ„ÅÆÂÖ∑‰ΩìÁöÑ„Å™Âà∂Â∫¶Ë®≠Ë®àÔºàÂà©Áî®ÂèØËÉΩÈݪÂ∫¶„ɪÁØÑÂõ≤Á≠âÔºâ„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÅØ„ÄÅËá™ÁŴʱ∫„ÇÅ„Çã„Åì„Å®„Åå„Åß„Åç„Åæ„Åô„ÄÇ

テレワークの措置を講ずるに当たっては、テレワークが困難な業務に就いている労働者をテレワークが可能な職種へ配置転換することや、テレワークができる職種を新たに設けることまで事業主に求めるものではありません。

【令和7年4月施行】の育児休業制度の改正ポイント

‰ª§Âíå7Âπ¥Ôºà2025Âπ¥Ôºâ4Êúà1Êó•„Å´ÊñΩË°å„Åï„Çå„Çã„ÄåËÇ≤ÂÖê„ɪ‰ªãË≠∑‰ºëÊ•≠Ê≥ï„Äç„ÅÆ„ÄåËÇ≤ÂÖêÈñ¢‰øÇ„Äç„ÅÆÊîπÊ≠£Ê≥ï5ÈÝÖÁõÆ„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÄÅ„Éù„ǧ„É≥„Éà„ÇíËߣ˙¨„Åó„Åæ„Åô„ÄÇ10Êúà1Êó•„Å´ÊñΩË°å„Åï„Çå„ÇãÊîπÊ≠£Ê≥ï„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÅØÂæåËø∞„Åó„Åæ„Åô„ÄÇ

子の看護休暇の拡充

「子の看護休暇」の取得事由が拡大されました。

ÂæìÊù•„ÅÆ1ÔºöÁóÖÊ∞ó„ɪÊÄ™ÊàëÂèä„Å≥2Ôºö‰∫àÈò≤Êé•Á®Æ„ɪÂÅ•Â∫∑Ë®∫Êñ≠„Å´ÂäÝ„Åà3ÔºöÊÑüÊüìÁóá„Å´‰º¥„ÅÜÂ≠¶Á¥öÈñâÈéñÁ≠âÂèä„Å≥ 4ÔºöÂÖ•Âúí„ɪÂÖ•Â≠¶Âºè„ÄÅÂçíÂúíºè„ÅåËøΩÂäÝ„Åï„Çå„ÄÅ„ÄåÂ≠ê„ÅÆÁúãË≠∑Á≠≺ëÊöá„Äç„Å´ÂêçÁß∞§âÊõ¥„Åï„Çå„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ

ÂØæ˱°„Å®„Å™„ÇãÂ≠ê„ÅÆÁØÑÂõ≤„ÇíÂ∞èÂ≠¶ÊÝ°3Âπ¥ÁîüÔºàÁèæË°åÂ∞èÂ≠¶ÊÝ°Â∞±Â≠¶ÂâçÔºâ„Åæ„ÅßÊã°Â§ß„Åô„Çã„Å®„Å®„ÇÇ„Å´„ÄÅÂ䥉ΩøÂçîÂÆö„Å´„Çà„ÇãÁ∂ôÁ∂öÈõáÁî®ÊúüÈñì 6„ÅãÊúàÊú™Ê∫Ä„ÅÆÈô§Â§ñ˶èÂÆö„ÅåªÉÊ≠¢„Åï„Çå„ÄÅÈı„ÅÆÊâÄÂÆöÂä¥ÂÉçÊó•Êï∞„Åå2Ê󕉪•‰∏ä„ÅÆÂä¥ÂÉçËÄÖ„ÅåÂØæ˱°„Å®„Åï„Çå„Åæ„Åó„Åü

ÂèñÂæóÂèØËÉΩÊó•Êï∞„ÅØ„ÄÅÁèæË°åÊó•Êï∞Ôºà1‰∫∫„Å´„ŧ„ÅçÔºëÂπ¥Èñì„Å´5Êó•„ÄÅ2‰∫∫‰ª•‰∏ä„ÅÆÂÝ¥Âêà„ÅØ10Êó•„Åæ„Åß„ÄÇÂçäÊó•ÂèñÂæó„ÇÇÂèØÔºâ„ÇíÁ∂≠ÊåÅ„Åó„ÄÅÁÑ°Áµ¶„Åß„ÅÇ„Çã„Åì„Å®„ÅاâÊõ¥„ÅÇ„Çä„Åæ„Åõ„Çì„ÄÇ

所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

ÊâÄÂÆö§ñÂä¥ÂÉç„ÅÆÂà∂ÈôêÔºàÊÆãÊ•≠ÂÖçÈô§Ôºâ„ÅÆÂØæ˱°„Å®„Å™„ÇãÂä¥ÂÉçËÄÖ„ÅÆÁØÑÂõ≤„Åå„ÄÅÂ∞èÂ≠¶ÊÝ°Â∞±Â≠¶Ââç„ÅÆÂ≠êÔºàÁèæË°å3Ê≠≥Êú™Ê∫ÄÔºâ„ÇíȧäËÇ≤„Åô„ÇãÂä¥ÂÉçËÄÖ„Å´Êã°Â§ß„Åï„Çå„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ

Ë©≤ÂΩì„Åô„ÇãÂä¥ÂÉçËÄÖ„ÅåË´ãʱDŽÅó„ÅüÊôÇ„ÅØ„Äʼn∫ãÊ•≠„ÅÆÊ≠£Â∏∏„Å™ÈÅãÂñ∂„Çí¶®„Åí„ÇãÂÝ¥Âêà„ÇíÈô§„ÅçÔºàÈÄöÂ∏∏ËÄÉ„Åà„Çâ„Çå„ÇãÁõ∏ÂΩì„ÅÆÂä™Âäõ„Çí„Åô„Åπ„ÅçÔºâ„ÄÅÊâÄÂÆöÂä¥ÂÉçÊôÇÈñì„ÇíË∂Ö„Åà„ŶÂä¥ÂÉç„Åï„Åõ„Çã„Åì„Å®„ÅØ„Åß„Åç„Åæ„Åõ„Çì„ÄÇ

Áü≠ÊôÇÈñìÂã§ÂãôÂà∂Â∫¶Ôºà3Ê≠≥Êú™Ê∫ÄÔºâ„ÅƉª£ÊõøÊé™ÁΩÆ„Å´„É܄ɨ„É؄ɺ„ÇØ„ÇíËøΩÂäÝ

Áî≥Âá∫„Çí„Åó„ÅüÂä¥ÂÉçËÄÖ„Å´ËÇ≤ÂÖêÁü≠ÊôÇÈñìÂã§ÂãôÂà∂Â∫¶„Çí˨õ„Åö„Çã„Åì„Å®„ÅåÂõ∞Èõ£„řʕ≠Âãô„Åå„ÅÇ„ÇãÂÝ¥Âêà„Å´„ÅØ„ÄÅÂ䥉ΩøÂçîÂÆö„ÇíÁ∑ÝÁµê„ÅóÈô§Â§ñ˶èÂÆö„ÇíË®≠„Åë„Åü‰∏ä„Åß„Äʼnª£ÊõøÊé™ÁΩÆ„Çí˨õ„Åö„Çã„Åì„Å®„ÅåÁæ©Âãô‰ªò„Åë„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ

ÂæìÊù•„ÅÆ1ÔºöËÇ≤ÂÖꉺëÊ•≠„Å´Èñ¢„Åô„ÇãÂà∂Â∫¶„Å´Ê∫ñ„Åö„ÇãÊé™ÁΩÆÔºà‰ºöÁ§æ„ÅåÂÆö„ÇÅ„ÇãÁã¨ËᙄÅÆÂà∂Â∫¶Ôºâ„ɪ2ÔºöÊôÇÂ∑ÆÂá∫Â㧄ɪ3Ôºö„Éï„ɨ„ÉÉ„ÇØ„Çπ„Çø„ǧ„ÉÝÂà∂„ɪ4Ôºö‰∫ãÊ•≠ÊâÄÂÜÖ‰øùËÇ≤ÊñΩË®≠„ÅÆË®≠ÁΩÆ„Å´ÂäÝ„Åà„ÄÅ5Ôºö„É܄ɨ„É؄ɺ„ÇØ„ÇíÈÅ∏Êäû„Åß„Åç„Çã„Çà„ÅÜ„Å´Êé™ÁΩÆ„Çí˨õ„Åò„Çã„Åì„Å®„Åå„Äʼn∫ãÊ•≠‰∏ª„Å´Áæ©ÂãôÂåñ„Åï„Çå„Åæ„Åô„ÄÇ„ÄÄ

育児(3歳未満)のためのテレワーク導入

3歳未満の子を養育する労働者のうち、時短勤務者であってもテレワークを選択できるよう措置を講ずることが、事業主の努力義務とされました。

„É܄ɨ„É؄ɺ„ÇØ„ÅÆÂÖ∑‰ΩìÁöÑ„Å™Âà∂Â∫¶Ë®≠Ë®àÔºàÂà©Áî®ÂèØËÉΩÈݪÂ∫¶„ɪÁØÑÂõ≤Á≠âÔºâ„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÅØ„ÄÅËá™ÁŴʱ∫„ÇÅ„Çã„Åì„Å®„Åå„Åß„Åç„Åæ„Åô„ÄÇ

テレワークの措置を講ずるに当たっては、テレワークが困難な業務に就いている労働者をテレワーク が可能な職種へ配置転換することや、テレワークができる職種を新たに設けることまで事業主に求めるものではありません。

育児休業取得状況の公表義務適用拡大

「次世代育成支援対策推進法」に基づく男性の「育児休業取得状況」の公表義務の対象が、常時雇用する労働者数が300人超(現行は1000人超)の事業主に拡大され、「次世代育成支援対策推進法」の有効期限(現行2025年3月31日まで)が10年間延長されました。

2025Âπ¥4Êúà„Åã„Çâ„ÅØ„ÄÅÊñ∞„Åü„Å™„ÄåËÇ≤ÂÖêÁµ¶‰ªòÈáëÂà∂Â∫¶„Äç„ÅåÂâµË®≠„Åï„Çå„ÄÅ„ÄåÂá∫ÁîüÂæ剺ëÊ•≠ÊîØÊè¥Áµ¶‰ªòÔºà‰ºëÊ•≠ÈñãÂßãÊôÇË≥ÉÈáëÊó•È°ç„ÅÆ13ÔºÖÔΩú‰∏äÈôê„ÄåËÇ≤ÂÖꉺëÊ•≠Áµ¶‰ªòÈáë„Äç„Å®‰Ωµ„Åõ„Ŷ80ÔºÖÔºâ„Äç„Å®„ÄÅ„ÄåËÇ≤ÂÖêÊôÇÁü≠Â∞±Ê•≠Áµ¶‰ªòÈáëÔºàËÇ≤ÂÖêÊôÇÁü≠Â∞±Ê•≠‰∏≠„ÅÆË≥ÉÈáëÊó•È°ç„ÅÆ10ÔºÖÔºâ„Äç„Åå‰∏ä‰πó„Åõ„Åó„ŶÊîØÁµ¶„Åï„Çå„Çã„Åì„Å®„Å´„Å™„Çä„Åæ„ÅôÔºàÈõáÁøùÈô∫Ê≥ïÁ¨¨61Êù°Ôºâ„ÅÆ„Åß„ÄÅÁî∑ÊÄß„ÅÆËÇ≤ÂÖꉺëÊ•≠ÂèñÂæó„ÇÑÊôÇÁü≠Âã§Âãô„ÅÆ¢óÂäÝ„Åå˶ãË溄Åæ„Çå„Äʼn∫∫Êâã‰∏çË∂≥„ÅåÊ∑±ÂàªÂåñ„Åô„ÇãÂèØËÉΩÊÄß„Åå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ

これらに対処する為、仕事の属人化を解消し、仕事を分散したり、代替でも業務を遂行できる環境を整えることが必要でしょう。また、無駄な仕事の廃止やDX化により業務の効率化を進めることで、限られた人材を最大限活用することができます。

【令和7年10月施行】の育児休業制度の改正ポイント

‰ª§Âíå7Âπ¥Ôºà2025Âπ¥Ôºâ10Êúà1Êó•„Å´ÊñΩË°å„Åï„Çå„Çã„ÄåËÇ≤ÂÖê„ɪ‰ªãË≠∑‰ºëÊ•≠Ê≥ï„Äç„ÅÆ„ÄåËÇ≤ÂÖêÈñ¢‰øÇ„Äç„ÅÆÊîπÊ≠£Ê≥ï3ÈÝÖÁõÆ„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÄÅ„Éù„ǧ„É≥„Éà„ÇíËߣ˙¨„Åó„Åæ„Åô„ÄÇ

ËÇ≤ÂÖêÊúüÔºà3Ê≠≥ÔΩûÂ∞èÂ≠¶ÊÝ°Â∞±Â≠¶ÂâçÔºâ„ÅÆ„ÄåÊüî˪ü„Å™ÂÉç„ÅçÊñπ„ÇíÂÆüÁèæ„Åô„Çã„Åü„ÇÅ„ÅÆÊé™ÁΩÆ„Äç

‰∫ãÊ•≠‰∏ª„ÅØ„ÄÅËÇ≤ÂÖêÊúüÔºà3Ê≠≥ÔΩûÂ∞èÂ≠¶ÊÝ°Â∞±Â≠¶ÂâçÔºâ„ÅÆÂ≠ê„ÇíȧäËÇ≤„Åô„ÇãÂä¥ÂÉçËÄÖ„Å´ÂØæ„Åó„Ŷ„ÄÅËÅ∑ÂÝ¥„ÅÆ„Éã„ɺ„Ç∫„ÇíÊääÊè°„Åó„Åü‰∏ä„Åß„Äʼnª•‰∏ã„ÅÆ„ÅÑ„Åö„Çå„Åã2‰ª•‰∏ä„ÇíÈÅ∏Êäû„Åó„ŶÊé™ÁΩÆ„Çí˨õ„Åö„Çã„Åì„Å®„ÅåÁæ©Âãô‰ªò„Åë„Çâ„ÇåÔºàÈÅ∏ÊäûÁöÑÁæ©ÂãôÊé™ÁΩÆÔºâ„ÄÅÂä¥ÂÉçËÄÖ„ÅØ„Åù„ÅÆ„ÅÜ„Å°Ôºë„ŧ„ÅÆÂà∂Â∫¶„ÇíÈÅ∏Êäû„Åß„Åç„Çã„Åì„Å®„Å®„Åï„Çå„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ

- 時差出勤かフレックス制度

- 保育施設の設置運営等

- 時短勤務制度(1日の所定労働時間を原則6時間に短縮して働く制度)

- テレワーク(10日以上/月)

- 養育両立支援休暇の付与(10日以上/年|無給)

Âã§ÊÄÝÁÆ°ÁêÜ„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÅØ„ÄÅ„Éá„Ç∏„Çø„É´Âåñ„ÅåÈáç˶ńŮ„Å™„Çä„Åæ„Åô„ÄÇÂä¥ÂÉçÊôÇÈñì„ÅÆÁÆ°ÁêÜ„ÅåÂäπÁéáÂåñ„Åï„Çå„ÄÅÊ≠£Á¢∫„Å™„Éá„ɺ„Çø„ÅÆÈõÜË®à„ÄÅ„Åï„Çâ„Å´„ÅØ„É™„Ç¢„É´„Çø„ǧ„ÉÝ„Åß„ÅÆÁä∂Ê≥ÅÊääÊè°„ÅåÂÆπÊòì„Å´„Å™„ÇäËøÖÈÄü„Å™ÂØæÂøú„ÅåÂèØËÉΩ„Å®„Å™„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ

「柔軟な働き方を実現するための措置」に関する個別の周知・意向確認

事業主には、上記について、労働者に個別の周知・意向確認が義務付けられています。

¶ä®݄ɪÂá∫Áî£Á≠â„ÅÆÁî≥Âá∫ÊôÇÂèä„Å≥Â≠ê„Åå3Ê≠≥„Å´„Å™„ÇãÂâç„Åæ„Åß„Å´ÂÄãÂà•„ÅÆÊÑèÂêëËÅ¥Âèñ„Å®ÈÖçÊÖÆ

Âä¥ÂÉçËÄÖ„Åã„Çâ„ÅÆ1:¶ä®݄ɪÂá∫Áî£Á≠â„ÅÆÁî≥Âá∫ÊôÇ„Å®„ÄÅ2:3Ê≠≥„ÅÆË™ïÁîüÊó•„ÅÆ1„ÅãÊúàÂâç„Åæ„Åß„ÅÆ1Âπ¥Èñì„Å´„Äʼnª•‰∏ã„ÅƉ∫ãÈÝÖ„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÄÅÂÄãÂà•„ÅÆÊÑèÂêëËÅ¥Âèñ„Å®ÈÖçÊÖÆ„ÅåÁæ©Âãô‰ªò„Åë„Çâ„Çå„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ

Â≠ê„ÇÑÂêÑÂÆ∂Â∫≠„ÅƉ∫ãÊÉÖ„Å´Âøú„Åò„Åü‰ªï‰∫ã„Å®ËÇ≤ÂÖê„ÅƉ∏°Á´ã„Å´Èñ¢„Åô„Ç㉪•‰∏ã„ÅƉ∫ãÈÝÖ„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÄÅÂä¥ÂÉçËÄÖ„ÅÆÊÑèÂêë„ÇíÂÄãÂà•„Å´ËÅ¥Âèñ„Åó„Å™„Åë„Çå„Å∞„Å™„Çä„Åæ„Åõ„Çì„ÄÇ

- 勤務時間帯

- 勤務地

- 業務量の調整

- 両立支援制度の利用期間

- 労働条件

ÊÑèÂêë„ÅÆÈÖçÊÖÆ„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÅØ„ÄÅËá™Á§æ„ÅÆÁä∂Ê≥Å„Å´Âøú„Åò„ŶʧúË®é„ÇíË°å„ÅÜ„Åì„Å®„ÅåʱDŽÇÅ„Çâ„Çå„Åæ„Åô„ÄÇ1„Åƶä®݄ɪÂá∫Áî£Á≠â„ÅÆÁî≥Âá∫ÊôÇ„ÅØÂä¥ÂÉçËÄÖ„Åã„Çâ„ÅÆÁî≥Âá∫„Å´„Çà„Çã„ÇÇ„ÅÆ„Åß„Åô„Åå„ÄÅ2„ÅÆ3Ê≠≥„ÅÆË™ïÁîüÊó•„ÅÆ1„ÅãÊúàÂâç„Åæ„Åß„ÅÆ1Âπ¥Èñì„ÅØÁî≥Âá∫„Å´„Çà„Çâ„ÅöË°å„ÅÜ„Åì„Å®„ÅåÁæ©Âãô‰ªò„Åë„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„Åì„Å®„Å´Ê≥®ÊÑè„ÅåÂøÖ˶ńÅß„Åô„ÄÇ

労働者が申出をし、または措置が講じられたことを理由とした、解雇その他の不利益取扱いは禁止されています。

まとめ:「育児・介護休業法」改正の措置については弁護士に相談を

‰ª•‰∏ä„ÄÅ„ÄåËÇ≤ÂÖê„ɪ‰ªãË≠∑‰ºëÊ•≠Ê≥ï„Äç„ÅÆÊîπÊ≠£ÁÇπ„Å®‰∫ãÊ•≠‰∏ª„ÅÆ˨õ„Åö„Åπ„ÅçÊé™ÁΩÆ„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÄÅ„Éù„ǧ„É≥„Éà„ÇíËߣ˙¨„Åó„Åæ„Åó„Åü„Älj∫ãÊ•≠‰∏ª„Å´„ÅØ„ÄÅÂ∞±Ê•≠˶èÂâá„ÅÆ˶ãÁõ¥„Åó„ÇÑÂ䥉ΩøÂçîÂÆö„ÅÆÂÜçÁ∑ÝÁµê„ÄÅÂæìÊ•≠Âì°„Å∏„ÅÆÂà∂Â∫¶Ë™¨Êòé„ÇÑÁî≥Ë´ã„ɪÁÆ°ÁêÜ„Å™„Å©ÂØæÂøú„Åô„Åπ„ÅçÁØÑÂõ≤„ÅاöÂ≤ê„Å´„Çè„Åü„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ

„Åì„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å™Áä∂Ê≥Å„Å´ÂÇô„Åà„Çã„Åü„ÇÅ„Å´„ÄÅÊó©Êúü„Åã„ÇâÂøÖ˶ńřÊÉÖÂݱ„ÇíÂèéÈõÜ„Åó„ÄÅ„Çπ„É݄ɺ„Ç∫„Å´ÂØæÂøú„Åß„Åç„Çã‰ΩìÂà∂„ÇíÊ籠Åà„Çã„Åì„Å®„ÅåÈáç˶ńÅß„Åô„ÄÇ„ÄåËÇ≤ÂÖê„ɪ‰ªãË≠∑‰ºëÊ•≠Ê≥ï„ÄçÊîπÊ≠£„ÅÆÊé™ÁΩÆ„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÄÅ„Åî‰∏çÊòé„Å™ÂÝ¥Âêà„ÇÑÂä¥ÂÉçÂïèÈ°å„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÅØ„ÄźÅË≠∑£´„Å´Áõ∏Ë´á„Åô„Çã„Åì„Å®„Çí„Åä„Åô„Åô„ÇÅ„Åó„Åæ„Åô„ÄÇ

当事務所による対策のご案内

„É¢„Éé„É™„ÇπÊ≥ïÂæã‰∫ãÂãôÊâÄ„ÅØ„ÄÅIT„ÄÅÁâπ„Å´„ǧ„É≥„Çø„ɺ„Éç„ÉÉ„Éà„Å®Ê≥ïÂæã„ÅƉ∏°Èù¢„Å´È´ò„ÅÑÂ∞ÇÈñÄÊÄß„ÇíÊúâ„Åô„ÇãÊ≥ïÂæã‰∫ãÂãôÊâÄ„Åß„Åô„ÄÇÂΩì‰∫ãÂãôÊâÄ„Åß„ÅØ„ÄÅÊù±Ë®º„Éó„É©„ǧ„É݉∏äÂÝ¥‰ºÅÊ•≠„Åã„Çâ„Éô„É≥„ÉÅ„É£„ɺ‰ºÅÊ•≠„Åæ„Åß„Äʼn∫∫‰∫ã„ɪÂä¥ÂãôÁÆ°ÁêÜ„Å´„Åä„Åë„Çã„ǵ„Éù„ɺ„Éà„ÇÑ„ÄÅ„Åï„Åæ„Åñ„Åæ„Å™Ê°à‰ª∂„Å´ÂØæ„Åô„Çã•ëÁ¥ÑÊõ∏„ÅƉΩúÊàê„ɪ„ɨ„Éì„É•„ɺÁ≠â„ÇíË°å„Å£„Ŷ„Åä„Çä„Åæ„Åô„ÄÇË©≥„Åó„Åè„ÅØ„Äʼn∏ãË®òË®ò‰∫ã„Çí„ÅîÂèÇÁÖß„Åè„ÅÝ„Åï„ÅÑ„ÄÇ

モノリス法律事務所の取扱分野:IT・ベンチャーの企業法務

カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務

タグ: 人事・労務