【令和7年4月施行】「雇用保険法」大改正のポイントと企業への影響

令和7年(2025年)4月から改正「雇用保険法」が施行され、「雇用保険制度」が大きく変わります。

社会経済の実態に即した制度の必要性から、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築と人への投資の強化を図る目的で、さまざまな措置が講じられることとなりました。

本記事では、「雇用保険法」の改正点と企業への影響について、ポイントを解説します。

この記事の目次

「雇用保険制度」の概要

雇用保険法において定められている「雇用保険制度」には2つの意義があります。

まず1つ目が、

- 労働者が失業した場合及び労働者に雇用の継続が困難となる事由が生じた場合

- 労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合

- 労働者が子を養育するための休業をした場合

に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定並びに就職促進の為に「失業等給付」及び「育児休業給付」を支給するという点です。

そして2つ目が、

- 失業の予防

- 雇用状態の是正及び雇用機会の増大

- 労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ること

を目的として、2事業(雇用安定事業・能力開発事業)を行う、 雇用に関する総合的機能を有する制度です(同法第1条)。

「失業等給付」とは、具体的には、求職者給付(失業基本手当)・就職促進給付(就業手当・再就職手当・就業促進定着手当)・雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)・教育訓練給付の4種の給付制度を指しています(負担割合については、下記の一覧表をご覧ください)。

「雇用保険法」は、1947年の「雇用保険制度」の創設の法律であり、2024年5月に制定された「雇用保険法等の一部を改正する法律」に関係する4法律(雇用保険法・高年齢者雇用安定法・労災保険法・労働保険徴収法)のうちの1つです。

令和7年4月施行の改正雇用保険法のポイント

「雇用保険法等の一部を改正する法律」は、社会経済の実態に即した制度の必要性から、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築と人への投資の強化を図る目的で、パッケージとしてさまざまな措置が講じられることとなりました。

これに伴い、「雇用保険法」も雇用保険の対象を拡大する大きな改正が行われました。

雇用保険の対象拡大

改正により、雇用保険の被保険者の週所定労働時間の要件が「20時間以上」から「10時間以上」へ変更され、適用対象が拡大されました。

この要件は、令和10年(2028年)10月から施行されます。

教育訓練やリスキリング支援の充実

人への投資(人材開発)については、以下の項目が変更・創設されました。

- 自己都合退職者の給付制限期間を2か月から1か月に短縮すること

- 但し、雇用の安定・就職の促進に必要な職業教育訓練等を自発的に受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できること

- 「特定一般教育訓練」の受講により、資格取得し1年以内に就職した場合は、教育訓練経費の10%(年間上限5万円)を追加給付することとする制度を創設すること(給付率40%→50%引き上げ)

- 「専門実践教育訓練」の受講により、資格を取得し1年以内に就職した場合は、教育訓練経費の 20%(年間上限16万円)を追加給付されていましたが、さらに訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金 と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の10%(年間上限8万円)を追加給付することすることとする制度を創設すること(給付率70%→80%引き上げ)

- 被保険者が自発的に能力開発のため、在職中(被保険者期間5年以上)に教育訓練を目的とした休暇を取得した場合には、その期間(1か月~1年・省令で定める理由がある場合は4年延長)の生活支援として、基本手当に相当する新たな「教育訓練休暇給付金」を創設すること

育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保

育児休業給付については、以下の項目が変更されました。

- 育児休業給付の国庫負担(1/8)の引下げの暫定措置(1/80)が廃止されること

- 育児休業給付の保険料率を引き上げ(0.4%→0.5%) 、保険財政の状況に応じて引き下げ(0.5%→0.4%)られるようにすること

(1と2により、当面の保険料率は現行の0.4%に据え置き、保険財政の状況に応じて弾力的に調整)

- 子ども・子育て支援特別会計の創設

- 「出生後休業支援給付」(休業開始時賃金日額の13%|上限「育児休業給付金」と併せて80%)と、「育児時短就業給付」(育児時短就業中の賃金日額の10%)の創設

その他雇用保険制度の見直し

その他、以下の暫定措置が、令和8年度末まで継続されます。

- 教育訓練支援給付金(45歳未満の求職者に失業給付終了後、基本手当相当額を支給)の給付率の引下げ(基本手当の80%→60%)の暫定措置

- 介護休業給付に係る国庫負担(1/8)引下げ(1/80)の暫定措置

- 特定受給資格者・特定理由離職者の基本手当の給付日数に係る特例として地域延長給付(雇用機会が不足する指定地域における給付日数の延長)の暫定措置

以下の制度が、変更・廃止されます。

- 就業促進手当(就業手当・再就職手当・就業促進定着手当)のうち、短期就労者に支給される就業手当が廃止され、就業促進定着手当の給付率を引き下げること(基本手当支給残日数の40~30%→一律20%)

- 高年齢雇用継続給付の給付率を引下げること(60歳到達時賃金日額 の15%→10%)

雇用保険法改正の企業への影響

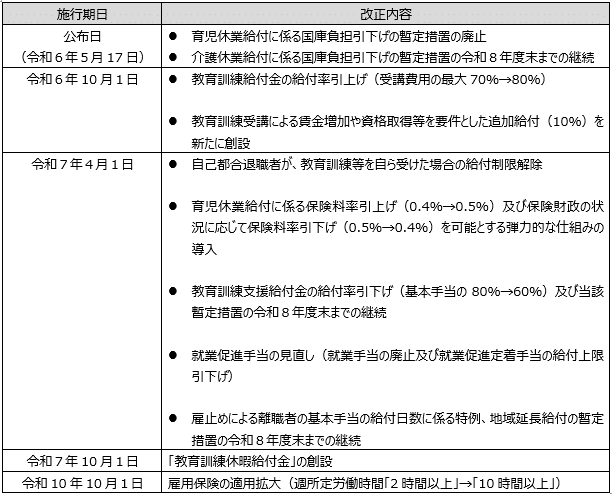

一連の雇用保険制度の改正法の施行日を一覧表にすると、以下のようになります。

事業者は、メリット・デメリットを含め、影響を評価した上で、対応を検討する必要があります。

引用元:厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律」の成立について」

雇用保険の適用範囲の拡大は、事業主にとっては、雇用保険の負担額が増加し、手続きが煩雑になるというデメリットがあります。

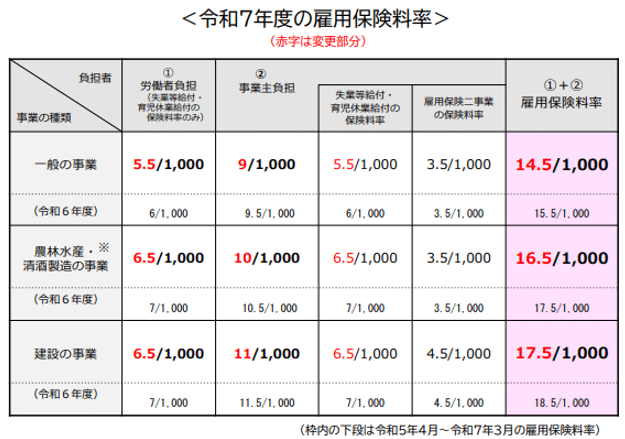

2025年度の負担割合は以下の通りです。

引用元:厚生労働省「令和7年度雇用保険料率」

- 教育訓練支援給付金の引き下げは、求職者に負担となり、教育訓練を受けることが難しくなります。そのため就業意欲が低下し、人材確保の難化を招いたり、就業したとしても生産性に影響を与えることが考えられます。従業員のスキルアップが進まない場合、企業の競争力もダウンする可能性があります。企業は、従業員のスキルアップ支援のための新たな施策を検討する必要があります。

- 自己都合離職者の財政基盤が強化されることは、人材流出のリスクや労働市場の競争激化が予想されます。これらの影響を考慮して、企業は適切な人事戦略を立てる必要があります。

- 自己都合離職者の財政基盤が強化され、育児休業給付の保険料率が引き上げられる予定ですので、企業と労働者の雇用保険負担額が増える可能性があります。

改正により、これらの影響を踏まえ、企業は「教育訓練休暇制度」の導入や就業規則の変更、従業員への周知徹底に加え、労働者の雇用保険手続きやキャリア形成の対応を強化したり、人材管理や再就職支援の体制を整備する必要があります。

また、雇用保険の負担増加に備え、財政基盤を強化する必要があります。

参考:職業安定分科会雇用保険部会「雇用保険法等の一部を改正する法律」の成立について」

,

まとめ:雇用保険制度の改正対応については弁護士に相談を

今回の雇用保険法改正は、企業の人事・労務管理に大きな影響を与える可能性があります。就業規則や賃金規程など、関連する規程の見直しが必要となるケースも考えられます。

法改正への対応に不安を感じる場合は、専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めします。自社の状況に合わせた具体的なアドバイスや、必要な規程の整備についてサポートを受けることで、安心して法改正に対応することができます。

当事務所による対策のご案内

モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。当事務所では、東証プライム上場企業からベンチャー企業まで、人事・労務管理におけるサポートや、さまざまな案件に対する契約書の作成・レビュー等を行っております。詳しくは、下記記事をご参照ください。

モノリス法律事務所の取扱分野:IT・ベンチャーの企業法務

カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務

タグ: 人事・労務