„ÄźšĽ§ŚíĆ7ŚĻī5śúąśĖĹŤ°Ć„ÄĎśÉÖŚ†ĪśĶĀťÄö„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„ɆŚĮĺŚá¶ś≥ēÔľąśĒĻś≠£„Éó„É≠„Éź„ā§„ÉÄŤ≤¨šĽĽŚą∂ťôźś≥ēԾȄĀģśĖįŚą∂Śļ¶„āíŤß£Ť™¨

ťĘ®Ť©ēŤĘęŚģ≥„āĄŤ™ĻŤ¨óšł≠Śā∑„Ā™„Ā©„Āģ„ā§„É≥„āŅ„Éľ„Éć„ÉÉ„Éąšłä„Āģś®©Śą©šĺĶŚģ≥„ĀĮ„ÄĀś∑ĪŚąĽ„Ā™Á§ĺšľöŚēŹť°Ć„Ā®„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„ĀÜ„Āó„ĀüšļčśÖč„ā팏ó„ĀĎ„ÄĀŚģüŚäĻÁöĄ„Ā™ŤĘęŚģ≥ŤÄÖśēĎśłą„ā퍰ƄĀÜ„ĀĻ„ĀŹ„ÄĀšĽ§ŚíĆ7ŚĻīÔľą2025ŚĻīÔľČ5śúą„āą„āä„ÄĆ„Éó„É≠„Éź„ā§„ÉÄŤ≤¨šĽĽŚą∂ťôźś≥ē„Äć„ĀĆ„ÄĆśÉÖŚ†ĪśĶĀťÄö„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„ɆŚĮĺŚá¶ś≥ē„Äć„Āł„Ā®ŚźćÁßįŚ§Čśõī„Āē„āĆśĒĻś≠£„Āē„āĆ„āč„Āď„Ā®„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āó„Āü„Äā

śĒĻś≠£ś≥ē„Āß„ĀĮ„ÄĀśĆáŚģö„Āē„āĆ„ĀüŚ§ßŤ¶Źś®°„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„Ɇšļčś•≠ŤÄÖ„ĀęŚĮĺ„Āó„ÄĀśäēÁ®Ņ„ĀģŚČäťô§ŚüļśļĖ„ĀģÁ≠ĖŚģö„ÄĀŚĮĺŚŅúÁä∂ś≥Ā„ĀģŚÖ¨Ť°®Śą∂Śļ¶„Ā™„Ā©„ĀĆÁĺ©ŚčôšĽė„ĀĎ„āČ„āĆ„ÄĀÁĹįŚČá„āāŤ®≠„ĀĎ„āČ„āĆ„Āĺ„Āó„Āü„Äā

śú¨Ť®ėšļč„Āß„ĀĮ„ÄĀŤ¶ŹŚą∂„ĀģŚĮĺŤĪ°„Ā®„Ā™„āč„ÄĆŚ§ßŤ¶Źś®°„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„Ɇšļčś•≠ŤÄÖ„Äć„ĀģŤ¶ĀšĽ∂„Ā®„ÄĀŚÖ∑šĹďÁöĄ„Ā™Áĺ©Śčô„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶śĒĻś≠£ś≥ē„Āģ„ÉĚ„ā§„É≥„Éą„āíŤß£Ť™¨„Āó„Āĺ„Āô„Äā„ÄÄ

„Āď„ĀģŤ®ėšļč„ĀģÁõģś¨°

„ÄĆśÉÖŚ†ĪśĶĀťÄö„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„ɆŚĮĺŚá¶ś≥ē„Äć„Ā®„ĀĮ

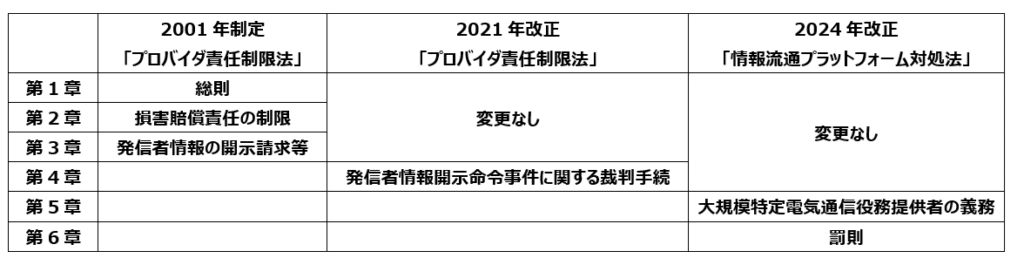

„ÄĆśÉÖŚ†ĪśĶĀťÄö„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„ɆŚĮĺŚá¶ś≥ēÔľąÁČĻŚģöťõĽśįóťÄöšŅ°„Āę„āą„āčśÉÖŚ†Ī„ĀģśĶĀťÄö„Āę„āą„Ā£„Ā¶ÁôļÁĒü„Āô„āčś®©Śą©šĺĶŚģ≥Á≠Č„Āł„ĀģŚĮĺŚá¶„ĀęťĖĘ„Āô„āčś≥ēŚĺčԾȄÄć„ĀĮ„ÄĀŚĻ≥śąź13ŚĻīÔľą2001ŚĻīԾȄĀę„ÄĆ„Éó„É≠„Éź„ā§„ÉÄŤ≤¨šĽĽŚą∂ťôźś≥ēÔľąÁČĻŚģöťõĽśįóťÄöšŅ°ŚĹĻŚčôśŹźšĺõŤÄÖ„ĀģśźćŚģ≥Ť≥†ŚĄüŤ≤¨šĽĽ„ĀģŚą∂ťôźŚŹä„Ā≥ÁôļšŅ°ŤÄÖśÉÖŚ†Ī„ĀģťĖčÁ§ļ„ĀęťĖĘ„Āô„āčś≥ēŚĺčԾȄÄć„ĀĆŚą∂Śģö„Āē„āĆ„Ā¶šĽ•śĚ•„ÄĀ2ŚõěÁõģ„ĀģŚ§ßśĒĻś≠£„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀ„ā§„É≥„āŅ„Éľ„Éć„ÉÉ„Éąšłä„Āģś®©Śą©šĺĶŚģ≥śÉÖŚ†Ī„ĀĆÁ§ĺšľöŚēŹť°ĆŚĆĖ„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Āď„Ā®„ā팏ó„ĀĎ„ÄĀŤĘęŚģ≥ŚõěŚĺ©„ĀĆŚģüŚäĻÁöĄ„Āę„Ā™„Āē„āĆ„āč„āą„ĀÜ„ÄĀ„ÄĆŚ§ßŤ¶Źś®°„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„Ɇšļčś•≠ŤÄÖ„Äć„ĀęŚĮĺ„Āô„āčśĖįŚą∂Śļ¶„ĀĆŚįéŚÖ•„Āē„āĆ„ÄĀŚźćÁßįŚ§Čśõī„Āē„āĆ„āč„Āď„Ā®„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āó„Āü„Äā

šĽ§ŚíĆ3ŚĻīÔľą2021ŚĻīԾȄĀę„ĀĮ„ÄĀŚ§ö„ĀŹ„ĀģŤĘęŚģ≥ŤÄÖ„ĀĆ„ÄĆÁôļšŅ°ŤÄÖśÉÖŚ†ĪťĖčÁ§ļŤęčśĪā„Äć„ā퍰ƄĀÜ„āą„ĀÜ„Āę„Ā™„Ā£„Āü„Āď„Ā®„Āč„āČ„ÄĀŤ£ĀŚą§śČčÁ∂ö„Āć„ĀģŤ≤†śčÖ„ĀģŚ§ß„Āć„Āē„ĀĆŚēŹť°ĆŤ¶Ė„Āē„āĆ„ÄĀŤŅÖťÄü„Ā™ŤĘęŚģ≥ŤÄÖśēĎśłą„Āģ„Āü„āĀ„ÄĀÁôļšŅ°ŤÄÖśÉÖŚ†Ī„ĀģťĖčÁ§ļ„ā횳ĄĀ§„ĀģśČčÁ∂ö„Āߍ°Ć„ĀÜ„Āď„Ā®„ā팏ĮŤÉĹ„Ā®„Āô„āčťĚ썮üśČčÁ∂ö„ĀĆŚČĶŤ®≠„Āē„āĆ„ÄĀśĒĻś≠£„Āē„āĆ„Āĺ„Āó„Āü„Äā„Āó„Āč„Āó„ÄĀ„ÄĆś®©Śą©šĺĶŚģ≥„ĀģśėéÁôĹśÄߍ¶ĀšĽ∂„Äć„āĄ„ÄĀŚ§ĖŚõĹšľĀś•≠„ĀģŚą©ÁĒ®Ť¶ŹÁīĄ„ĀĆśó•śú¨„Āģś≥ēšĽ§„āĄŤĘęŚģ≥ŚģüśÖč„āíŤÄÉśÖģ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Ā™„ĀĄ„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüŤ™≤ť°Ć„ĀĆśĆáśĎė„Āē„āĆ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀŚŅÖ„Āö„Āó„āāŚą∂Śļ¶„ĀĆŚćĀŚąÜ„Āę„ĀĮś©üŤÉĹ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Ā™„ĀĄÁä∂ś≥Ā„Āß„Āó„Āü„Äā

šĽ§ŚíĆ6ŚĻīÔľą2024ŚĻīԾȄĀģśĒĻś≠£„Āß„ĀĮ„ÄĀ„Éó„É≠„Éź„ā§„ÉÄ„ĀĆťĀ©Śąá„ĀęťĀčÁĒ®„Āē„āĆ„āč„Āü„āĀ„ĀģśēīŚāô„āíŤá™šłĽÁöĄ„ĀęśĪā„āĀ„āčŚĹĘ„Āߌą∂Śļ¶Ť®≠Ť®ą„Āē„āĆ„ÄĀśĆáŚģö„Āē„āĆ„Āü„ÄĆŚ§ßŤ¶Źś®°„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„Ɇšļčś•≠ŤÄÖ„Äć„ĀęŚĮĺ„Āó„ÄĀŚČäťô§ŚüļśļĖ„ĀģÁ≠ĖŚģö„ÄĀŚĮĺŚŅúÁä∂ś≥Ā„ĀģŚÖ¨Ť°®Śą∂Śļ¶„Ā™„Ā©„ĀĆÁĺ©ŚčôšĽė„ĀĎ„āČ„āĆ„ÄĀÁĹįŚČá„āāŤ®≠„ĀĎ„āČ„āĆ„Āĺ„Āó„Āü„Äā

śĒĻś≠£ÁāĻ„ĀĮ„ÄĀšĽ•šłč„Āģ„Ā®„Āä„āä„Āß„Āô„Äā

- ś≥ēŚĺ茟ć„ĀģŚ§Čśõī

- „ÄĆŚ§ßŤ¶Źś®°„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„Ɇšļčś•≠ŤÄÖ„Äć„ĀģśĆáŚģö„ÉĽŚĪäŚáļÔľąÁ¨¨20, 21śĚ°ÔľČ

- ś®©Śą©šĺĶŚģ≥śÉÖŚ†Ī„Āł„ĀģŚĮĺŚŅú„ĀģŤŅÖťÄüŚĆĖ„ĀģÁĺ©ŚčôÔľąÁ¨¨22śĚ°ÔĹě25śĚ°ÔľČ

- ťĀčÁĒ®Áä∂ś≥Ā„ĀģťÄŹśėéŚĆĖ„ĀģÁĺ©ŚčôÔľąÁ¨¨21śĚ°ÔĹěÁ¨¨29śĚ°ÔľČ

- ŚčߌĎä„ÉĽÁĹįŚČá„ĀģśĖįŤ®≠ÔľąÁ¨¨35śĚ°ÔĹěÁ¨¨38śĚ°ÔľČ

ťÄĀšŅ°ťė≤ś≠Ęśé™ÁĹģÔľąŚČäťô§ÔľČŚĮĺŤĪ°śÉÖŚ†Ī„ĀĮ„ÄĀś®©Śą©šĺĶŚģ≥śÉÖŚ†Ī„ÉĽś≥ēšĽ§ťĀēŚŹćśÉÖŚ†Ī„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀŤ°ĆśĒŅ„ĀĆťĖĘšłé„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĮťĀ©ŚĹď„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀĄÔľąś§úťĖ≤„ĀęÁõłŚĹď„ÄĀšł≠ÁęčśÄß„ĀģŚēŹť°ĆԾȄĀď„Ā®„ĀęťĎĎ„ĀŅ„ÄĀŚģüšĹďś≥ēšłä„ĀģŚą§śĖ≠„ĀĮ„ÄĆŚ§ßŤ¶Źś®°„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„Ɇšļčś•≠ŤÄÖ„Äć„ĀĆšłĽšĹďÁöĄ„ĀꍰƄĀÜ„Āď„Ā®„āíŚČ朏ź„Ā®„Āó„Ā¶śßčśąź„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

„ÄĆ„Éó„É≠Ť≤¨ś≥ē„Äć„ĀģśĒĻś≠£„ā퍰®„Āę„Āô„āč„Ā®„ÄĀšĽ•šłč„Āģ„āą„ĀÜ„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā

Ś§ßŤ¶Źś®°„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„Ɇšļčś•≠ŤÄÖ„ĀģŤ¶ĀšĽ∂

śÉÖŚ†ĪśĶĀťÄö„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„ɆŚĮĺŚá¶ś≥ē„ĀßśĆáŚģö„Āē„āĆ„āč„ÄĆŚ§ßŤ¶Źś®°„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„Ɇšļčś•≠ŤÄÖ„Äć„ĀģŤ¶ĀšĽ∂„ĀĮ„ÄĀšĽ•šłč„Āģ3„Ā§„Āß„Āô„Äā

- śúąťĖďÁôļšŅ°ŤÄÖśēįÔľąŚõĹŚÜÖÔľČ1,000šłášĽ∂šĽ•šłä„ÄĀśúąťĖ∂śēįÔľąŚõĹŚÜÖÔľČ200šłášĽ∂šĽ•šłä

- šĺĶŚģ≥śÉÖŚ†ĪťÄĀšŅ°ťė≤ś≠Ęśé™ÁĹģÔľąŚČäťô§ÔľČ„ā퍨õ„Āö„āč„Āď„Ā®„ĀĆśäÄŤ°ďÁöĄ„ĀꌏĮŤÉĹ„Āß„Āā„āč„Āď„Ā®

- ś®©Śą©„ĀģšĺĶŚģ≥„ĀĆÁôļÁĒü„Āô„āč„Āä„ĀĚ„āĆ„ĀģŚįĎ„Ā™„ĀĄ„āĶ„Éľ„Éď„āĻÔľąšłćÁČĻŚģö„ĀģŚą©ÁĒ®ŤÄÖťĖď„Āģšļ§śĶĀ„āíšłĽ„Āü„āčÁõģÁöĄ„Ā®„Āó„Āü„āā„Āģ„Āß„Ā™„ĀĄ„āā„ĀģŚŹą„ĀĮšłćÁČĻŚģö„ĀģŚą©ÁĒ®ŤÄÖťĖď„Āģšļ§śĶĀ„āíšłĽ„Āü„āčÁõģÁöĄ„Ā®„Āó„Ā™„ĀĄSNS„ĀꚼėťöŹÁöĄ„Ā꜏źšĺõ„Āē„āĆ„āč„āā„ĀģԾȚĽ•Ś§Ė„Āģ„āā„Āģ„Āß„Āā„āč„Āď„Ā®

Ś§ĖŚõĹšľĀś•≠Śźę„āĀ„ÄĀśĆáŚģö„Āē„āĆ„Āü„ÄĆŚ§ßŤ¶Źś®°„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„Ɇšļčś•≠ŤÄÖ„Äć„ĀĮ„ÄĀÁ∑ŹŚčôŚ§ßŤá£„ĀęŚĮĺ„Āô„āčŚĪäŚáļÁĺ©Śčô„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„ĀôÔľąÁ¨¨21śĚ°ÔľČ„Äā

ś®©Śą©šĺĶŚģ≥śÉÖŚ†Ī„Āł„ĀģŚĮĺŚŅú„ĀģŤŅÖťÄüŚĆĖ„ĀģÁĺ©Śčô

śĖįŚą∂Śļ¶„Āß„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆŚ§ßŤ¶Źś®°„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„Ɇšļčś•≠ŤÄÖ„Äć„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶Ť™≤„Āē„āĆ„ĀüÁĺ©Śčô„ĀĮ2„Ā§„ĀģÁ≥ĽÁĶĪ„Āꌹ܄ĀĎ„āČ„āĆ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀś®©Śą©šĺĶŚģ≥śÉÖŚ†Ī„ĀęŚĮĺ„Āô„āčŚČäťô§ŚĮĺŚŅú„ĀģŤŅÖťÄüŚĆĖ„Ā®„ÄĀťĀčÁĒ®Áä∂ś≥Ā„ĀģťÄŹśėéŚĆĖ„ĀęťĖĘ„āŹ„āčśé™ÁĹģ„ĀĆÁĺ©ŚčôšĽė„ĀĎ„āČ„āĆ„Āĺ„Āó„Āü„Äā

šĽ•šłč„ÄĀÁĺ©ŚčôŚĆĖ„Āē„āĆ„Āüšļ蝆քĀę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ„ÉĚ„ā§„É≥„Éą„āíŤß£Ť™¨„Āó„Āĺ„Āô„Äā

ŤĘęšĺĶŚģ≥ŤÄÖ„Āč„āČ„ĀģŚČäťô§ÁĒ≥Śáļ„ā팏ó„ĀĎšĽė„ĀĎ„āčśĖĻś≥ē„ĀģŚÖ¨Ť°®

ŤĘęšĺĶŚģ≥ŤÄÖ„Āč„āČ„ĀģŚČäťô§ÁĒ≥Śáļ„ĀģŚŹóšĽėÁ™ďŚŹ£„ā퍮≠ÁĹģ„Āó„ÄĀŚÖ¨Ť°®„Āô„āčÁĺ©Śčô„ĀĆŤ™≤„Āē„āĆ„Āĺ„Āó„Āü„ÄāŤÄÉśÖģ„Āô„ĀĻ„ĀćÁāĻ„ĀĮ„ÄĀšĽ•šłč„Āģť†ÖÁõģ„Āß„ĀôÔľąÁ¨¨22śĚ°ÔľČ„Äā

- „ā™„É≥„É©„ā§„É≥„ĀßÁĒ≥Śáļ„ĀĆŚŹĮŤÉĹ„Āß„Āā„āč„Āď„Ā®Ôľąśó•śú¨Ť™ě„Āę„āą„āčÁĒ≥Śáļ„ā퍰ƄĀÜ„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„āč„Āď„Ā®ÔľČ

- ÁĒ≥ŚáļŤÄÖ„ĀęťĀéťáć„Ā™Ť≤†śčÖ„Ā®„Ā™„āČ„Ā™„ĀĄ„Āď„Ā®

- ÁĒ≥ŚáļŤÄÖ„ĀęÁĒ≥ŚáļŚŹóšĽėśó•śôā„ĀĆśėéÁ§ļ„Āē„āĆ„āč„Āď„Ā®

„ÄĆťĀéťáć„Ā™Ť≤†śčÖ„Ā®„Ā™„āČ„Ā™„ĀĄ„Āď„Ā®„Äć„Ā®„ĀĮ„ÄĀšĺč„Āą„Āį„ÄĀŚČäťô§ÁĒ≥Śáļ„Éē„ā©„Éľ„Ɇ„ĀĆŤ¶č„Ā§„ĀĎ„āĄ„Āô„ĀĄ„Āď„Ā®„ÄĀŚĻīťĹĘŚą∂ťôź„Āę„āą„āä„āĘ„āę„ā¶„É≥„Éą„ā팏ĖŚĺó„Āß„Āć„Ā™„ĀĄŤÄÖ„Āß„Āā„Ā£„Ā¶„āāŚČäťô§ÁĒ≥Śáļ„ĀĆ„Āß„Āć„āč„āą„ĀÜ„Āę„Āô„āč„Āď„Ā®„ÄĀ„Éó„É©„ā§„Éź„ā∑„ÉľÁ≠Č„Āģś®©Śą©„āíšĺĶŚģ≥„Āó„Ā™„ĀĄ„āą„ĀÜťÖćśÖģ„Āô„āč„Āď„Ā®Á≠Č„ĀĆśĆô„Āí„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

„ÄĆšĺĶŚģ≥śÉÖŚ†ĪŤ™ŅśüĽŚįāťĖÄŚď°„Äć„ĀģťĀłšĽĽ„ÉĽŚĪäŚáļ

„ÄĆŚ§ßŤ¶Źś®°„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„Ɇšļčś•≠ŤÄÖ„Äć„ĀĮ„ÄĀŤĘęšĺĶŚģ≥ŤÄÖ„Āč„āČšĺĶŚģ≥śÉÖŚ†Ī„ĀģŚČäťô§ÁĒ≥Śáļ„ĀĆ„Āā„Ā£„Āüśôā„ĀĮ„ÄĀťĀÖśĽě„Ā™„ĀŹšĺĶŚģ≥śÉÖŚ†Ī„ĀęťĖĘ„āŹ„āčŚŅÖŤ¶Ā„Ā™Ť™ŅśüĽ„āíŚģüśĖĹ„Āó„Ā™„ĀĎ„āĆ„Āį„Ā™„āä„Āĺ„Āõ„āďÔľąÁ¨¨23śĚ°ÔľČ„Äā

Ť™ŅśüĽ„Āģ„ĀÜ„Ā°ś≥ēŚĺč„ĀģŚįāťĖÄÁöĄ„Ā™šļčŚčô„āíťĀ©ś≠£„ĀꍰƄāŹ„Āõ„āč„Āü„āĀ„ÄĀ„ā§„É≥„āŅ„Éľ„Éć„ÉÉ„Éą„Āę„āą„Ā£„Ā¶ÁôļÁĒü„Āô„āčś®©Śą©šĺĶŚģ≥„Āł„ĀģŚĮĺŚá¶„ĀęťĖĘ„Āó„Ā¶ŚćĀŚąÜ„Ā™Áü•Ť≠ėÁĶĆť®ď„āíśúČ„Āô„āč„ÄĆšĺĶŚģ≥śÉÖŚ†ĪŤ™ŅśüĽŚįāťĖÄŚď°„Äć„āíťĀłšĽĽ„Āó„Ā™„ĀĎ„āĆ„Āį„Ā™„āČ„Ā™„ĀĄ„Ā®„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

„ÄĆšĺĶŚģ≥śÉÖŚ†ĪŤ™ŅśüĽŚįāťĖÄŚď°„Äć„ĀģŤ¶ĀšĽ∂„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀŚÖ∑šĹďÁöĄ„Āę„ĀĮ„ÄĀŚľĀŤ≠∑Ś£ęÁ≠Č„Āģś≥ēŚĺčŚįāťĖÄŚģ∂„Āß„ÄĀśó•śú¨„ĀģśĖáŚĆĖ„ÉĽÁ§ĺšľöŚēŹť°Ć„ĀęŚćĀŚąÜ„Ā™Áü•Ť≠ėÁĶĆť®ď„āíśúČ„Āô„āčŤÄÖÔľąŤá™ÁĄ∂šļļ„Āęťôź„āčԾȄĀĆťĀ©Śąá„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

šĺĶŚģ≥śÉÖŚ†ĪŤ™ŅśüĽŚįāťĖÄŚď°„Āģśēį„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆŚĻ≥ŚĚáśúąťĖďÁôļšŅ°ŤÄÖśēį1,000šłášļļšĽ•šłä„Āę„Ā§„Āć1šļļ„ÄĀŚŹą„ĀĮŚĻ≥ŚĚáśúąťĖ∂śēį200šłášļļ„Āę„Ā§„Āć1šļļšĽ•šłäťĀłšĽĽ„Āó„Ā™„ĀĎ„āĆ„Āį„Ā™„āä„Āĺ„Āõ„āď„Äā„ÄĆšĺĶŚģ≥śÉÖŚ†ĪŤ™ŅśüĽŚįāťĖÄŚď°„Äć„āíťĀłšĽĽŚŹą„ĀĮŚ§Čśõī„Āó„ĀüŚ†īŚźą„ĀĮ„ÄĀ„ĀĚ„Āģśó®Á∑ŹŚčôÁúĀ„ĀłŚĪäŚáļ„āí„Āó„Ā™„ĀĎ„āĆ„Āį„Ā™„āä„Āĺ„Āõ„āď„Äā

ŚČäťô§„ĀģÁĒ≥ŚáļŤÄÖ„ĀęŚĮĺ„Āô„āčťÄöÁü•

„ÄĆŚ§ßŤ¶Źś®°„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„Ɇšļčś•≠ŤÄÖ„Äć„ĀĮ„ÄĀŤ™ŅśüĽ„ĀģÁĶźśěú„ĀęŚüļ„Ā•„ĀćšĺĶŚģ≥śÉÖŚ†ĪťÄĀšŅ°ťė≤ś≠Ęśé™ÁĹģ„ā퍨õ„Āö„āč„Āč„Ā©„ĀÜ„Āč„ā팹§śĖ≠„Āó„ÄĀÁĒ≥Śáļ„ā팏ó„ĀĎ„Āüśó•„Āč„āČ14śó•šĽ•ŚÜÖ„Āę„ÄĀšĽ•šłč„Āģšļ蝆քāíÁĒ≥ŚáļŤÄÖ„ĀęťÄöÁü•„Āó„Ā™„ĀĎ„āĆ„Āį„Ā™„āä„Āĺ„Āõ„āď„Äā

- šĺĶŚģ≥śÉÖŚ†Ī„āíŚČäťô§„Āó„Āüśôā„ĀĮ„ÄĀ„ĀĚ„Āģśó®

- šĺĶŚģ≥śÉÖŚ†Ī„ĀģŚČäťô§„āí„Āó„Ā™„Āč„Ā£„Āüśôā„ĀĮ„ÄĀ„ĀĚ„Āģśó®ŚŹä„Ā≥„ĀĚ„ĀģÁźÜÁĒĪ

śúüťĖďŚÜÖ„ĀęťÄöÁü•„ĀĆ„Āß„Āć„Ā™„ĀĄšĽ•šłč„Āģś≠£ŚĹďšļčÁĒĪ„ĀĆ„Āā„ā茆īŚźą„ĀĮ„ÄĀťĀÖśĽě„Ā™„ĀŹťÄöÁü•„āí„Āô„āč„Āď„Ā®„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

- Ť™ŅśüĽ„Āģ„Āü„āĀšĺĶŚģ≥śÉÖŚ†Ī„ĀģÁôļšŅ°ŤÄÖ„ĀģśĄŹŤ¶č„āíŤĀī„ĀŹ„Āď„Ā®„Ā®„Āó„Āüśôā

- Ť™ŅśüĽ„āíŚįāťĖÄŚď°„ĀꍰƄāŹ„Āõ„āč„Āď„Ā®„Ā®„Āó„Āüśôā

- „ĀĚ„ĀģšĽĖ„ÄĀ„āĄ„āÄ„āíŚĺó„Ā™„ĀĄÁźÜÁĒĪ„ĀĆ„Āā„āčśôā

ťĀčÁĒ®Áä∂ś≥Ā„ĀģťÄŹśėéŚĆĖ„ĀģÁĺ©Śčô

šłäŤŅį„Āó„ĀüťÄö„āä„ÄĀŚĺďśĚ•„ĀĮ„ÄĆś®©Śą©šĺĶŚģ≥„ĀģśėéÁôĹśÄߍ¶ĀšĽ∂„Äć„ÄĀŚ§ĖŚõĹšľĀś•≠„ĀģŚą©ÁĒ®Ť¶ŹÁīĄ„ĀĆśó•śú¨„Āģś≥ēšĽ§„āĄŤĘęŚģ≥ŚģüśÖč„āíŤÄÉśÖģ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Ā™„ĀĄ„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüŤ™≤ť°Ć„āĄšļčś•≠ŤÄÖ„Āę„āą„āčśĀ£śĄŹÁöĄ„Ā™ŚČäťô§„āāśáłŚŅĶ„Āē„āĆ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀŚŅÖ„Āö„Āó„āāŚą∂Śļ¶„ĀĆŚćĀŚąÜ„Āę„ĀĮś©üŤÉĹ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Ā™„ĀĄÁä∂ś≥Ā„Āß„Āó„Āü„Äā

„Āď„āĆ„āČ„ĀģŚēŹť°Ć„āíťė≤„Āź„Āü„āĀ„Āę„ĀĮ„ÄĀ„Éó„É≠„Éź„ā§„ÉÄ„ĀƝďśėéśÄß„Āģ„Āā„āčŚČäťô§ŚüļśļĖ„āíÁ≠ĖŚģö„Āó„ÄĀŚÖ¨ŚĻ≥„Āč„Ā§šłÄŤ≤ę„Āó„ĀüŚĮĺŚŅú„ā퍰ƄĀÜ„Āď„Ā®„ĀĆťá捶Ā„Āß„Āô„ÄāŚą©ÁĒ®Ť¶ŹÁīĄ„ĀęŚüļ„Ā•„ĀŹšļčś•≠ŤÄÖ„ĀģŤá™šłĽÁöĄ„Ā™ŚČäťô§„ĀĆ„ÄĀŤŅÖťÄü„Āč„Ā§ťĀ©Śąá„ĀꍰƄāŹ„āĆ„āč„āą„ĀÜ„Ā™ś≥ēśĒĻś≠£„ĀĆŚŅÖŤ¶Ā„Ā®„Āē„āĆ„Āĺ„Āó„Āü„Äā

ŚČäťô§„ĀģŚģüśĖĹ„ĀęťĖĘ„Āô„āčŚüļśļĖÁ≠Č„ĀģŚÖ¨Ť°®

šłäŤŅį„Āó„Āü„Ā®„Āä„āä„ÄĀŚČäťô§ŚĮĺŤĪ°śÉÖŚ†Ī„ĀĮ„ÄĀś®©Śą©šĺĶŚģ≥śÉÖŚ†Ī„ÉĽś≥ēšĽ§ťĀēŚŹćśÉÖŚ†Ī„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀ„Ā©„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™śÉÖŚ†ĪÔľąŤ°®ÁŹĺԾȄāíŚČäťô§„Āô„ĀĻ„Āć„Āč„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ĀģŚģüšĹďÁöĄ„Ā™Śą§śĖ≠„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆŚ§ßŤ¶Źś®°„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„Ɇšļčś•≠ŤÄÖ„Äć„ĀģŤá™ŚĺčśÄß„ĀęŚßĒ„Ā≠„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

ś®©Śą©šĺĶŚģ≥śÉÖŚ†Ī„ÉĽś≥ēšĽ§ťĀēŚŹćśÉÖŚ†Ī„Ā®„ĀĮ„ÄĀŚąĎś≥ē„ĀęÁõłŚĹď„Āô„āčÁĹ™„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀŤ°®ÁŹĺ„ĀęťĀē„ĀĄ„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„ĀĚ„Āď„Āß„ÄĀŤá™Á§ĺ„ĀģŚČäťô§„ĀģŚĮĺŤĪ°„Ā®„Ā™„āčŚÖ∑šĹďÁöĄ„Ā™Śą§śĖ≠ŚüļśļĖ„āíÁ≠ĖŚģö„Āô„āč„āą„ĀÜÁĺ©ŚčôšĽė„ĀĎ„āČ„āĆ„Āĺ„Āó„Āü„Äā„ÄĆŚČäťô§„ĀģŚģüśĖĹ„ĀęťĖĘ„Āô„āčŚüļśļĖ„Äć„ĀģŚÜÖŚģĻ„ĀĮ„ÄĀś¨°„Āģ„ĀĄ„Āö„āĆ„Āę„āāťĀ©Śźą„Āó„Āü„āā„Āģ„Āß„Ā™„ĀĎ„āĆ„Āį„Ā™„āä„Āĺ„Āõ„āď„Äā

- ŚČäťô§„ĀģŚĮĺŤĪ°„Ā®„Ā™„āčśÉÖŚ†Ī„ĀģÁ®ģť°ě„āí„ÄĀ„ÄĆŚ§ßŤ¶Źś®°„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„Ɇšļčś•≠ŤÄÖ„Äć„ĀĆŚĹ≤śÉÖŚ†Ī„ĀģśĶĀťÄö„āíÁü•„āč„Āď„Ā®„Ā®„Ā™„Ā£„ĀüŚéüŚõ†„ĀģŚą•„ĀęŚŅú„Āė„Ā¶ŚÖ∑šĹďÁöĄ„ĀęŚģö„āĀ„āč„Āď„Ā®

- „ÄĆ„āĶ„Éľ„Éď„āĻśŹźšĺõŚĀúś≠Ęśé™ÁĹģ„Äć„ā퍨õ„Āö„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āā„ā茆īŚźą„Āę„ÄĀ„āĶ„Éľ„Éď„āĻśŹźšĺõŚĀúś≠Ęśé™ÁĹģ„ĀģŚģüśĖĹ„ĀęťĖĘ„Āô„āčŚüļśļĖ„āíŚÖ∑šĹďÁöĄ„ĀęŚģö„āĀ„āč„Āď„Ā®

- ÁôļšŅ°ŤÄÖ„āĄťĖĘšŅāŤÄÖ„ĀĆŚģĻśėď„ĀęÁźÜŤß£„Āß„Āć„ā荰®ÁŹĺ„āíÁĒ®„ĀĄ„Ā¶Ť®ėŤľČ„Āô„āč„Āď„Ā®

- ŚČäťô§„ĀģŚģüśĖĹ„ĀęťĖĘ„Āô„āčŚä™ŚäõÁĺ©Śčô„āíŚģö„āĀ„āčś≥ēšĽ§„Ā®„ĀģśēīŚźąśÄß„ĀęťÖćśÖģ„Āô„āč„Āď„Ā®

„ÄĆŚ§ßŤ¶Źś®°„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„Ɇšļčś•≠ŤÄÖ„Äć„ĀĮ„ÄĀŤá™Á§ĺ„ĀĆÁ≠ĖŚģö„Āó„ĀüŚČäťô§ŚüļśļĖ„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀŤá™šłĽÁöĄŚČäťô§„āí„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀšĺ茧ĖÁöĄ„Āꚼ•šłč„ĀģŚ†īŚźą„Āę„ĀĮ„ÄĀŚČäťô§ŚüļśļĖ„ĀęśėéÁ§ļ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Ā™„ĀŹ„Ā¶„āāŚČäťô§„Āß„Āć„Āĺ„Āô„Äā

- „ÄĆŚ§ßŤ¶Źś®°„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„Ɇšļčś•≠ŤÄÖ„Äć„ĀĆŚČäťô§„Āó„āą„ĀÜ„Ā®„Āô„āčśÉÖŚ†Ī„ĀģÁôļšŅ°ŤÄÖ„Āß„Āā„āčśôā

- šłćŚĹď„Ā™šĺĶŚģ≥śÉÖŚ†Ī„āíŚČäťô§„Āô„āčÁĺ©Śčô„ĀĆ„Āā„ā茆īŚźą„ÄĀś≥ēšĽ§šłä„ĀģÁĺ©Śčô„ĀĆ„Āā„ā茆īŚźą

- Á∑äśÄ•„ĀģŚŅÖŤ¶Ā„Āę„āą„āäŚČäťô§„Āô„ā茆īŚźą„Āß„Āā„Ā£„Ā¶„ÄĀŚČäťô§„Āô„āčśÉÖŚ†Ī„ĀģÁ®ģť°ě„ĀĆ„ÄĀťÄöŚłłšļąśł¨„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„Ā™„ĀĄ„āā„Āģ„Āß„Āā„āč„Āü„āĀ„ÄĀŚČäťô§ŚüļśļĖ„ĀęśėéÁ§ļ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Ā™„ĀĄśôā

„ÄĆŚČäťô§„ĀģŚģüśĖĹ„ĀęťĖĘ„Āô„āčŚüļśļĖ„Äć„ĀģšļčŚČćŚĎ®Áü•śúüťĖď„ĀĮ„ÄĀŚČäťô§„ĀģŚģüśĖĹ„Āģ2ťÄĪťĖďŚČć„Āĺ„Āß„Āß„Āô„Äā

„ĀĚ„Āó„Ā¶1ŚĻī„Āę1Śõě„ÄĀŚĹ≤ŚüļśļĖ„ĀęŚĺď„Ā£„Ā¶ťÄĀšŅ°ťė≤ś≠Ęśé™ÁĹģ„ā퍨õ„Āė„ĀüśÉÖŚ†Ī„Āģšļčšĺč„Āģ„ĀÜ„Ā°ÁôļšŅ°ŤÄÖ„ĀĚ„ĀģšĽĖ„ĀģťĖĘšŅāŤÄÖ„ĀꌏāŤÄÉ„Ā®„Ā™„āč„ĀĻ„Āć„āā„Āģ„āíśÉÖŚ†Ī„ĀģÁ®ģť°ě„ĀĒ„Ā®„ĀęśēīÁźÜ„Āó„ĀüŤ≥áśĖô„āíšĹúśąź„Āó„ÄĀŚÖ¨Ť°®„Āó„Ā™„ĀĎ„āĆ„Āį„Ā™„āä„Āĺ„Āõ„āď„Äā

šłÄśĖĻ„ÄĀŤ£ĀŚą§„Āę„āą„āčŚČäťô§ŤęčśĪā„Āß„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆś®©Śą©šĺĶŚģ≥„ĀģśėéÁôĹśÄßÔľąÁ¨¨5śĚ°1ť†ÖԾȄÄć„āíÁę荮ľ„Āó„Ā™„ĀĎ„āĆ„Āį„Ā™„āČ„Āö„ÄĀŤęčśĪāŤÄÖ„ĀģŤ≤†śčÖ„Ā®„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

ŚČäťô§ŤęčśĪā„ĀĮ„ÄĀÁôļšŅ°ŤÄÖśÉÖŚ†Ī„ĀģťĖčÁ§ļŤęčśĪā„ĀęśĮĒ„ĀĻ„ÄĀ„ÉŹ„Éľ„ÉČ„Éę„ĀĮťęė„ĀŹ„ĀĮ„Āā„āä„Āĺ„Āõ„āď„ĀĆ„ÄĀ„Āď„Āģ„ÄĆś®©Śą©šĺĶŚģ≥„ĀģśėéÁôĹśÄß„Äć„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ„ÄĆťĖčÁ§ļŤęčśĪāŚĀī„Āꚳ挏ĮŤÉĹ„ĀęŤŅĎ„ĀĄÁę荮ľ„Āĺ„Āߌľ∑„ĀĄ„āč„Āď„Ā®„ĀĮÁõłŚĹď„Āß„Ā™„ĀĄ„Äā„ÄĆśźćŚģ≥Ť≥†ŚĄüŤęčśĪāŤ®īŤ®ü„Äć„Āę„Āä„ĀĎ„āčťĀēś≥ēśÄßťėĽŚćīšļčÁĒĪ„ĀģŚą§śĖ≠„Ā®ŚģĆŚÖ®„Āęťáć„Ā™„āč„āā„Āģ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Äā„Äć„Ā®„Āó„Ā¶„ÄĀś®©Śą©šĺĶŚģ≥„ĀģśėéÁôĹśÄߍ¶ĀšĽ∂„āíŤāĮŚģö„Āó„ÄĀšłÄŚĮ©„ā퍶܄Āó„ĀüśĚĪšļ¨ťęėŤ£ĀÔľąšĽ§ŚíĆ2ŚĻī12śúą9śó•Śą§śĪļԾȄĀģŚą§šĺč„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā

„Āď„ĀģŤ£ĀŚą§„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆÁôļšŅ°ŤÄÖśÉÖŚ†ĪťĖčÁ§ļŤęčśĪāŚą∂Śļ¶„Äć„Āę„Āä„ĀĎ„āč„ÄĆś®©Śą©šĺĶŚģ≥„ĀģśėéÁôĹśÄß„Äć„ĀģŤ¶ĀšĽ∂„ĀģŤß£ťáą„Āę„ÄĀŚą∂Śļ¶„ĀģŤ∂£śó®„āíś≤°Śćī„Āô„āč„Āď„Ā®„Āĺ„Āߍ¶ĀśĪā„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĮ„ĀĄ„Ā™„ĀĄ„Ā®„Āó„ĀüŚą§śĪļ„Āß„Āô„Äā

ŚČäťô§„āíŚģüśĖĹ„Āó„ĀüŚ†īŚźą„ĀģÁôļšŅ°ŤÄÖ„ĀęŚĮĺ„Āô„āčťÄöÁü•Á≠Č

ÁôļšŅ°ŤÄÖ„ĀģśÉÖŚ†Ī„āíŤá™šłĽÁöĄŚČäťô§„Āā„āč„ĀĄ„ĀĮÁĺ©ŚčôÁöĄŚČäťô§„Āó„ĀüŚ†īŚźą„Āę„ĀĮ„ÄĀťĀÖśĽě„Ā™„ĀŹ„ÄĀ„ĀĚ„Āģśó®ŚŹä„Ā≥„ĀĚ„ĀģÁźÜÁĒĪÔľąŚČäťô§„Ā®ŚČäťô§ŚüļśļĖ„Ā®„ĀģťĖĘšŅāԾȄāíÁôļšŅ°ŤÄÖ„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶ťÄöÁü•„Āó„ÄĀ„Āĺ„Āü„ĀĮÁôļšŅ°ŤÄÖ„ĀĆŚģĻśėď„ĀęÁü•„āäŚĺó„āčÁä∂śÖčÔľąŚÜÖŚģĻ„ĀĆśú¨šļļ„ĀꍙćŤ≠ė„Āē„āĆ„ā茟ąÁźÜÁöĄ„Āč„Ā§ťĀ©Śąá„Ā™śĖĻś≥ēԾȄĀęÁĹģ„ĀŹÁĺ©Śčô„ĀĆŤ™≤„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

ŚČäťô§„ĀģŚģüśĖĹÁä∂ś≥ĀÁ≠Č„ĀģŚÖ¨Ť°®

„ÄĆŚ§ßŤ¶Źś®°„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„Ɇšļčś•≠ŤÄÖ„Äć„Āę„ĀĮ„ÄĀśĮéŚĻī1ŚõěÔľąśĮéŚĻīŚļ¶ÁĶĆťĀéŚĺĆ2„ĀčśúąšĽ•ŚÜÖԾȄÄĀšłäŤ®ė„ĀģŚźĄÁĺ©Śčô„ĀęŚüļ„Ā•„ĀćŚČäťô§„ĀģŚģüśĖĹÁä∂ś≥Ā„āíťõĽŚ≠źŚÖ¨ŚĎä„Āߌ֨Ť°®„Āô„āčÁĺ©Śčô„ĀĆŤ™≤„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

ŚÖ¨Ť°®„Āó„Ā™„ĀĎ„āĆ„Āį„Ā™„āČ„Ā™„ĀĄ„āā„Āģ„ĀĮ„ÄĀšĽ•šłč„Āģť†ÖÁõģ„Āß„Āô„Äā

- ŚČäťô§ÁĒ≥Śáļ„ĀģŚŹóšĽėÁä∂ś≥Ā

- ŚČäťô§ÁĒ≥Śáļ„ĀęŚĮĺ„Āô„āčťÄöÁü•„ĀģŚģüśĖĹÁä∂ś≥Ā

- ŚČäťô§„Āó„ĀüŚ†īŚźą„ĀģÁôļšŅ°ŤÄÖ„ĀęŚĮĺ„Āô„āčťÄöÁü•„ĀģŚģüśĖĹÁä∂ś≥Ā

- ŚČäťô§„ĀģŚģüśĖĹÁä∂ś≥Ā

- šłäŤ®ėšļ蝆քĀę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ĀģŤá™Ś∑ĪŤ©ēšĺ°

- ŚČäťô§ŚģüśĖĹÁä∂ś≥Ā„āíśėé„āČ„Āč„Āę„Āô„āč„Āü„āĀ„ĀęŚŅÖŤ¶Ā„Ā™šļ蝆քĀ®„Āó„Ā¶Á∑ŹŚčôÁúĀšĽ§„Āߌģö„āĀ„āčšļ蝆ÖÔľąŤá™Ś∑ĪŤ©ēšĺ°ť†ÖÁõģ„ĀęšŅā„ā荩ēšĺ°ŚüļśļĖ„ÄĀŤ©ēšĺ°ŚüļśļĖ„ā팧Ȝõī„Āó„ĀüŚ†īŚźą„Āę„ĀĮŚ§Čśõī„ĀģŚÜÖŚģĻŚŹä„Ā≥„ĀĚ„ĀģÁźÜÁĒĪ ÔľČ

śÉÖŚ†ĪśĶĀťÄö„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„ɆŚĮĺŚá¶ś≥ē„Āę„Āä„ĀĎ„āčÁĹįŚČá

„ÄĆŚ§ßŤ¶Źś®°„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„Ɇšļčś•≠ŤÄÖ„Äć„ĀĆÁĺ©ŚčôÔľąÁ¨¨22śĚ°, Á¨¨24śĚ°ÔĹěÁ¨¨28śĚ°ÔľČ„ĀęťĀēŚŹć„Āó„ĀüŚ†īŚźą„ÄĀÁ∑ŹŚčôŚ§ßŤá£„ĀĮ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģťĀēŚŹć„āíśėĮś≠£„Āô„āč„Āü„āĀ„ĀęŚŅÖŤ¶Ā„Ā™śé™ÁĹģ„ā퍨õ„Āö„ĀĻ„Āć„Āď„Ā®„āíŚčߌĎä„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„Āĺ„Āô„Äā

ŚčߌĎä„ĀęšŅā„āčśé™ÁĹģ„ā퍨õ„Āė„Ā™„Āč„Ā£„Āüśôā„ĀĮ„ÄĀÁ∑ŹŚčôŚ§ßŤá£„ĀĮ„ÄĀśé™ÁĹģŚĎĹšĽ§„ĀĆ„Āß„Āć„āč„Ā®„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„ĀôÔľąÁ¨¨30śĚ°, Á¨¨31śĚ°ÔľČ„Äā

„Āď„Āģśé™ÁĹģŚĎĹšĽ§„ĀęťĀēŚŹć„Āó„ĀüŚ†īŚźą„ĀĮ„ÄĀ1ŚĻīšĽ•šłč„ĀģśčėÁ¶ĀŚąĎŚŹą„ĀĮ100šłáŚÜÜšĽ•šłč„ĀģÁĹįťáĎ„ĀęŚá¶„Āô„āč„Āď„Ā®„Ā®„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„ĀôÔľąÁ¨¨35śĚ°ÔľČ„Äā

„Ā™„Āä„ÄĀ„ÄĆŚ§ßŤ¶Źś®°„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„Ɇšļčś•≠ŤÄÖ„Äć„Āę„ĀĮ„ÄĀšł°ÁĹįŤ¶ŹŚģö„ĀĆ„Āā„āä„ÄĀś≥ēšļļ„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶„ĀĮ„ÄĀÁ¨¨21śĚ°, Á¨¨35śĚ°„ĀģťĀēŚŹć„āí„Āó„ĀüŚ†īŚźą„ÄĀ1ŚĄĄŚÜÜšĽ•šłč„ĀģÁĹįťáĎ„ĀĆÁßĎ„Āē„āĆ„Āĺ„ĀôÔľąÁ¨¨37śĚ°ÔľČ„Äā

„Āĺ„Ā®„āĀÔľöśÉÖŚ†ĪśĶĀťÄö„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„ɆŚĮĺŚá¶ś≥ē„Āę„āą„āäś®©Śą©šĺĶŚģ≥ŚĮĺŚŅú„ĀģŤŅÖťÄüŚĆĖ„ĀĆśúüŚĺÖ

šĽ•šłä„ÄĀśĒĻś≠£„Āē„āĆ„Āü„ÄĆśÉÖŚ†ĪśĶĀťÄö„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„ɆŚĮĺŚá¶ś≥ē„Äć„ĀģśĖįŤ¶ŹŚą∂„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀśĒĻś≠£„Āģ„ÉĚ„ā§„É≥„Éą„āíŤß£Ť™¨„Āó„Āĺ„Āó„Āü„Äā

Ś§ßŤ¶Źś®°„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„Ɇšļčś•≠ŤÄÖ„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀÁôļšŅ°ŤÄÖ„Āģ„ÄĆŤ°®ÁŹĺ„ĀģŤá™ÁĒĪ„Äć„Ā®„ÄĀś®©Śą©„āíšĺĶŚģ≥„Āē„āĆ„Āü„ÄĆŤĘęŚģ≥ŤÄÖ„ĀģśēĎśłą„Äć„ĀęťĖĘ„Āó„Ā¶„ÄĀ„Éź„É©„É≥„āĻ„āíŤÄÉśÖģ„Āó„Ā™„ĀĆ„āČ„ā§„É≥„āŅ„Éľ„Éć„ÉÉ„ÉąÁíįŚĘÉ„āíśēīŚāô„Āó„Ā¶„ĀĄ„ĀŹŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā

šĽäŚõě„ĀģśĒĻś≠£„Āę„āą„āä„ÄĀ„Éć„ÉÉ„Éą„Āß„ĀģŤ™ĻŤ¨óšł≠Śā∑„ÉĽťĘ®Ť©ēŤĘęŚģ≥„Āł„Āģ„Éó„É≠„Éź„ā§„ÉÄŚĀī„ĀģŚĮĺŚŅú„ĀĆŤŅÖťÄüŚĆĖ„Āē„āĆ„āč„Āď„Ā®„ĀĆśúüŚĺÖ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāŤ™ĻŤ¨óšł≠Śā∑śäēÁ®Ņ„ĀģŚČäťô§„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀŚģüÁłĺ„ĀģŤĪäŚĮĆ„Ā™ŚľĀŤ≠∑Ś£ę„Āę„ĀĒÁõłŤęá„ĀŹ„Ā†„Āē„ĀĄ„Äā

ŚĹďšļčŚčôśČÄ„Āę„āą„āčŚĮĺÁ≠Ė„Āģ„ĀĒś°ąŚÜÖ

„ÉĘ„Éé„É™„āĻś≥ēŚĺčšļčŚčôśČÄ„ĀĮ„ÄĀIT„ÄĀÁČĻ„Āę„ā§„É≥„āŅ„Éľ„Éć„ÉÉ„Éą„Ā®ś≥ēŚĺč„Āģšł°ťĚĘ„ĀߍĪäŚĮĆ„Ā™ÁĶĆť®ď„āíśúČ„Āô„āčś≥ēŚĺčšļčŚčôśČÄ„Āß„Āô„ÄāŤŅĎŚĻī„ÄĀ„Éć„ÉÉ„Éąšłä„Āęśč°śē£„Āē„āĆ„ĀüťĘ®Ť©ēŤĘęŚģ≥„āĄŤ™ĻŤ¨óšł≠Śā∑„ĀęťĖĘ„Āô„āčśÉÖŚ†Ī„ĀĮ„ÄĆ„Éá„āł„āŅ„Éę„āŅ„Éą„ā•„Éľ„Äć„Ā®„Āó„Ā¶ś∑ĪŚąĽ„Ā™ŤĘęŚģ≥„āí„āā„Āü„āČ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāŚĹďšļčŚčôśČÄ„Āß„ĀĮ„ÄĆ„Éá„āł„āŅ„Éę„āŅ„Éą„ā•„Éľ„ÄćŚĮĺÁ≠Ė„ā퍰ƄĀÜ„āĹ„É™„É•„Éľ„ā∑„Éß„É≥śŹźšĺõ„ā퍰ƄĀ£„Ā¶„Āä„āä„Āĺ„Āô„ÄāšłčŤ®ėŤ®ėšļč„Āę„Ā¶Ť©≥Áīį„ā퍮ėŤľČ„Āó„Ā¶„Āä„āä„Āĺ„Āô„Äā

„ÉĘ„Éé„É™„āĻś≥ēŚĺčšļčŚčôśČÄ„ĀģŚŹĖśČĪŚąÜťáéÔľö„Éá„āł„āŅ„Éę„āŅ„Éą„ā•„Éľ

„āę„ÉÜ„āī„É™„Éľ: IT„ÉĽ„Éô„É≥„ÉĀ„É£„Éľ„ĀģšľĀś•≠ś≥ēŚčô